IL BELLO, LA VITA E LA MORTE. FILOSOFIE A TEATRO.

E questo resta a dire: vivremo d’oltremorte,

e di morte pure vivremo

Saint-John Perse

In loving memory of Norie Kajihara

- L’importanza della bellezza – Perché la bellezza è necessaria ?

La domanda a titolo del nostro incontro – «perché la bellezza è necessaria?» – può essere affrontata da diversi punti di vista. La bellezza ha anzitutto a che fare intimamente con la vita, ma anche con il suo contrario/correlativo, la morte. Come avrà avuto modo di argomentare prima di me U. Galimberti, la bellezza è, o obbedisce senz’altro alla «legge segreta della vita». Ma dobbiamo intenderci preliminarmente su una definizione condivisa di che cos’è la vita, dal punto di vista filosofico. Partiamo dunque da questa definizione, che metteremo a fuoco a poco a poco. La vita è, secondo me, come riteneva a ragione un grande fisiologo della fine del Settecento – François-Xavier Bichat (1771-1802) – tutto quell’insieme di funzioni, di forze, di tendenze e di operazioni che nell’organismo vivente, in ogni essere vivente, resistono alla morte[1].

Resistere alla morte. Vivere significa reagire a tutte quelle forze di aggressione, di disgregazione, di divisione, che intaccano la nostra capacità di agire e di essere. Badate bene, si tratta di tendenze contenute intimamente nella costituzione naturale di ogni vivente. Non sono estranee ad esso (apoptosi, morte cellulare ecc.). Ora, la bellezza è una parte essenziale di quelle funzioni di resistenza alle tendenze distruttive o autodistruttive del vivente che ne caratterizzano la natura.

Questo è il carattere proprio della vita, cui la bellezza partecipa: Resistenza. Per i Greci esistevano due maniere di dire «vita». Zoè, si dice della vita naturale, organica, lo stato degli esseri animati finché in essi dura il principio delle sensazioni e del moto, l’essere in vita; e ciò vale anche per l’intelligenza e lo spirito come attività (Aristotele, Metafisica: è gar noù enèrgheia zoè: «perché l’attività dello spirito pensante [intelletto] è vita…»). Bìos, si dice invece della vita storica, l’esistenza e la vita spirituale umana, la vita per il tempo che si vive coscienti e per il modo in cui si vive. In entrambi i casi, i Greci concepivano anch’essi la vita (Bìos/Zoè) come resistenza alla morte. Qui appunto interviene la bellezza, legata, con la sua necessità, alla vita Bìos/Zoè.

Abbiamo bisogno del bello come di una forza coadiuvante, perché il bello, in se stesso, rinforza la resistenza, ne è una delle sue più alte espressioni. La bellezza accresce la potenza di agire e di essere dell’organismo vivente, ne estende le capacità di sentire, di accogliere in sé, positivamente, le stesse forze ostili del mondo esterno.

Secondo Bichat – che era un fedele discepolo di Spinoza – il mondo delle «cause esterne» è un mondo attivo di forze che, nel loro insieme, tendono a consumare, a distruggere il singolo «modo» d’esistenza del vivente che è l’uomo. Questo modo d’essere finito che è l’uomo, è sostanzialmente reattivo in rapporto ad esse. L’uomo è per lo più passivo rispetto alle forze d’azione esterne; e questa sua forza di reattività diminuisce e si smorza gradualmente, si esaurisce col tempo del Bìos.

Perché il bambino è così vivente e vitale? «Perché», osserva Bichat «c’è sovrabbondanza di vita in lui, cioè perché la reazione sorpassa l’azione». Il bambino è in sé un essere fragile e la sua forza reattiva è proporzionale in eccesso, alla forza attiva immensamente superiore delle cause del mondo. La vita del bambino è dunque tutta volta a resistere alle innumerevoli forze che possono essergli – e a volte gli sono, di fatto – ostili. «L’adulto invece vede stabilirsi l’equilibrio tra le due forze», continua Bichat, «– di azione della natura e di reazione dell’organismo – e perciò stesso vede questo turgore vitale scomparire, lentamente. La reazione del principio interno diminuisce nel vecchio, mentre l’azione dei corpi esterni resta la stessa; allora la vita langue e avanza insensibilmente verso il suo termine naturale, che giunge quando ogni proporzione cessa»[2].

Cosa permette dunque di rallentare, ossia di resistere meglio alle forze d’azione esterne? Questo «qualcosa» è la bellezza e, in genere, sono le cose belle di cui siamo in grado di godere o capaci di produrre. Molti grandi artisti hanno concepito e anche teorizzato questa normatività del vivente, strettamente congiunta all’opera dell’arte come resistenza a forze, ossia come pulsare di vita. Un primo esempio: Wassily Kandinsky, in Punto linea superficie. Contributo all’analisi degli elementi pittorici, Milano, Adelphi, 1986, p. 171, nel capitolo «superficie di fondo», afferma:

Scopo della teoria [dell’arte]. E lo scopo di un’indagine teorica è:

- Trovare il vivente,

- Renderne percepibile il pulsare, e

- Stabilire quale sia l’elemento normativo del vivente stesso.

In questo modo si raccolgono realtà viventi – in quanto fenomeni singoli e nelle loro connessioni. Trarre conclusioni da questo materiale è il compito della filosofia, ed è un lavoro sintetico, nel senso più alto del termine. Questo lavoro conduce a delle rivelazioni interiori – nella misura in cui ciò è concesso a ogni epoca.

La pittura astratta di Kandinsky è tutta volta alla scoperta di quell’elemento di resistenza «pulsante» del vivente di cui l’arte si deve fare espressione. Un caso esemplare è l’ingiunzione del pittore, rivolta agli allievi e al pubblico, alla base dei corsi che tenne dal 1922 al Bauhaus (Weimar, Dessau, Berlino: 1919-1933): «Ascoltate la forma!», mettetevi in un nuovo rapporto con l’opera d’arte affinché essa ci apra una possibilità di esplorazione, che è «la possibilità di entrare nell’opera, diventare attivi in essa e vivere il suo pulsare con tutti i sensi».

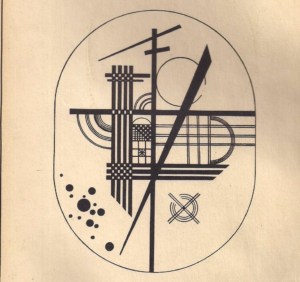

Vediamone un altro esempio, il caso di una composizione pittorica dell’artista nel suo farsi. La figura 20 del trattato Punto, linea superficie, p. 198: «Tensioni e controtensioni diagonali con un punto che provoca il pulsare interno in una costruzione esterna»

L’unione elementare di punti pulsanti, di linee di forza su una superficie di fondo, apre alla costruzione basilare del disegno di una «Struttura orizzontale verticale con diagonale contrapposta e tensioni del punto, schema del quadro»: Comunicazione intima (1925) [p.206].

La tela in questione diventerà infine il famoso Rosso, giallo blu e In Blue conservati alla Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), cui farà seguito il quadro dello stesso anno, Piccolo sogno in rosso, derivato dalla seguente «struttura lineare».

Anche la forma d’arte apparentemente più lontana da questo «pulsare vitale», esprime la stessa intenzionalità. Altro esempio, la narrativa di Franz Kafka. Vediamo che anch’essa esprime quel fattore resistenziale della bellezza, ma in maniera paradossale. Il senso del suo lavoro ci viene presentato in modo toccante da una testimonianza della compagna di Kafka, Milena Jesenská (1896-1944), a proposito dell’elemento della malattia e del dolore del mondo, al centro della scrittura kafkiana. Kafka s’è dedicato a dipingere un mondo malato, ai confini della morte. È ancor sempre questione di vita e di morte, e di resistenza a questa in Kafka (e nella «kafkeità», secondo la felice espressione di M. Kundera). In questo dipingere la malattia, s’esprime il paradosso della resilienza dell’artista, cioè l’abbandono della vita a vantaggio della morte (le forze delle cause esterne), quando la vita ha smesso di vivere autenticamente. E lo scrittore realizza comunque il capolavoro di resistere, abbandonandosi al mondo, per mezzo della scrittura.

Milena Jesenská, in F. Kafka, À Milena, Traduction de l’allemand et introduction par R. Kahn, Caen, Nous, 2015, p. 297, subito dopo la morte di Franz, avvenuta il 4 giugno del 1924:

Franz Kafka. […] Essa [la malattia] gli conferiva una delicatezza quasi incredibile e una raffinatezza intellettuale quasi macabra, che non ammetteva compromessi; ma lui, l’essere umano, s’era caricato sulle spalle della sua malattia tutta la sua paura intellettuale dinanzi alla vita. Era timido, timoroso, dolce e buono, ma i libri che ha scritto sono crudeli e dolorosi. Vedeva il mondo come popolato da demoni invisibili, che dilaceravano e distruggevano l’essere umano privo di difesa. Era troppo chiaroveggente, troppo saggio, per poter vivere, troppo debole per combattere, debole come lo sono gli esseri nobili e belli, che non sanno accettare la lotta, con la loro paura dell’incomprensione, della malvagità, della menzogna intellettuale, perché conoscono in anticipo la loro impotenza e sanno che coprono di vergogna, con la loro sconfitta, i vincitori… Tutti i suoi libri descrivono l’orrore d’un’enigmatica incomprensione, di una innocente colpevolezza tra gli umani.

E Franz pare risponderle, pochi mesi prima di morire, con la più forte e la più bella definizione dell’amore che io conosca:

L’amore è che tu sei il coltello con il quale io scavo in me…

(L’amour c’est que tu es le couteau avec lequel je fouille en moi…).

Osserviamo più da vicino questa definizione dell’amore. L’amore, afferma Kafka, è un «essere» («è che tu sei…») vitale/mortale («il coltello»), che «scava», cioè in certa misura ferisce, colpisce nel fondo, a volte anche mortalmente, nell’essere dell’uomo. Vedete come s’avvicendano e si completano, nella bellezza della scrittura kafkiana, i due poli della vita e della morte, nell’avventura creativa della bellezza letteraria, che richiama alla mente, direttamente, un’altra polarità, più celebre e anch’essa complementare, quella (freudiana) di Eros e Thanatos, amore e morte, sempre associati nelle vicende del cuore umano.

- Ma che cos’è precisamente la bellezza?

La questione della necessità della bellezza, come stiamo vedendo, si allarga dunque a sfere di esperienza dell’esistenza umana basilari, fondamentali, che chiamano in causa il vissuto comune ed essenziale a ciascuno di noi: l’amore, la conoscenza, la morte, la resistenza al male, alla distruzione ecc. E in tutto ciò, la bellezza lavora a nostro vantaggio. Ma che cos’è precisamente la bellezza, non solo nell’arte ma in generale, nell’esperienza dell’uomo? Vorrei qui partire da un brano delle stesse considerazioni di Kandinsky che abbiamo letto poco fa. Il grande pittore affermava, a proposito del lavoro dell’arte: «… In questo modo [cioè rendendo sensibile, esprimibile il pulsare del vivente] si raccolgono realtà viventi – in quanto fenomeni singoli e nelle loro connessioni».

L’accento va posto sul concetto di «connessioni». La bellezza in rapporto a me che ne godo, è la capacità di cogliere il maggior numero di connessioni tra «i fenomeni singoli», «in quanto realtà viventi», connessioni che nel mondo di tutti i giorni restano atomizzate, sparse e irrelate. Non percepite. La bellezza in rapporto alla cosa stessa (cioè all’opera d’arte o alla cosa naturale che diciamo «bella») è la sua capacità di suscitare, nello spettatore, il maggior numero di connessioni tra i tanti fenomeni o realtà viventi che prima – prima dell’incontro con l’opera – non vedevamo. La bellezza insomma è ciò che apre e rivela, in noi e fuori di noi, un universo nuovo di senso, di connessioni viventi tra i fenomeni, tra gli uomini e le cose. La bellezza dà conto di ciò che vi è di essenziale, di fondamentale in quelle connessioni. Io intenderei la bellezza come Heidegger intendeva la verità, cioè come a-lethèia (ἀλήθεια) non-nascondimento, non-oblio, sensibilità per le connessioni nascoste, tra le cose e gli uomini.

Prendiamo un altro esempio, prima di arrivare al teatro, che passa di nuovo per la pittura, la grande pittura che ha sempre in sé qualcosa di profondamente teatrale. L’opera del Caravaggio, La Cattura di Cristo (Taking of Christ), conservata alla National Gallery of Ireland di Dublino. Si tratta, a mio avviso, del quadro più bello del Caravaggio, sia dal punto di vista tecnico, per l’uso magistrale dei colori e dei chiaroscuri, sia dal punto di vista narrativo, per la drammaticità della composizione, la forza dell’espressione delle figure ecc. Da vent’anni ne tengo una copia appesa nel mio studio all’Università. La vidi per la prima volta, dal vivo, a Dublino esattamente vent’anni fa, nel 1999 e fu una folgorazione. Da quella volta, l’opera mi ossessiona (in bene s’intende). Il quadro ha una storia rocambolesca: fu scoperto o ritrovato nel 1990 a Dublino dal critico d’arte Sergio Benedetti, presso il convento dei Gesuiti, e identificato come opera del Caravaggio da Francesca Cappelletti e Laura Testa. L’opera è dunque una new entry nella storia dell’arte; è «Il Caravaggio perduto» (Jonathan Harr, Rizzoli, 2006), per questo è tanto più importante ed essenziale per la nostra conoscenza del grande artista. È prima di tutto un’opera che dà molto a pensare. L’artista ha saputo cogliere, diremmo, l’attimo essenziale dell’evento, nella rappresentazione, ed è stato in grado di dargli il massimo del senso, la maggiore sensatezza. E dunque la maggiore intensità estetica ed espressiva.

Cosa ne fa tutta la forza espressiva? Anzitutto, è il sapore naturale, vivente – «pulsante» direbbe Kandinsky – delle connessioni tra i fenomeni che esprime. Quali? C’è in primo piano la sofferenza del Cristo, illuminato al centro, un centro relativamente spostato a sinistra, nella luce che emerge dall’ombra dei contorni. È una sofferenza mite, rassegnata. Poi abbiamo, muovendo da sinistra verso il centro della composizione, il repentino pentimento di Giuda che tenta di baciare Cristo, abbracciandolo, come a farsi perdonare. Il volto di Giuda esprime l’angoscia, l’ansietà viva per le conseguenze della sua azione. Infine, proprio al centro geometrico della composizione, troviamo la violenza del potere: quest’incredibile braccio metallico, lucente, del soldato, anonimo, senza volto, che afferra il Cristo e insieme tenta di allontanare Giuda che lo abbraccia. Segue l’insieme dell’apparato militare che si concatena ad esso: gli altri due soldati e l’uomo con la lanterna. L’armatura è volutamente anacronistica: esprime una specie di attualità eterna, atemporale, del gesto della violenza, che è di ieri, come di oggi e di sempre. Ai margini, infine l’urlo, la disperazione dell’apostolo Giovanni e degli altri apostoli nell’ombra che lo spettatore immagina facilmente, pur non vedendoli, in secondo piano, nelle tenebre.

La fonte di luce viene dalla lanterna che il personaggio, all’estrema destra del quadro solleva in alto, in cui alcuni interpreti hanno voluto riconoscere, molto verosimilmente, il volto stesso dell’artista, Michelangelo Merisi. Ma la distribuzione della luce è più complessa, anarchica direi, a esprimere la concitazione della scena. Consideriamo ad esempio il riflesso lucente che spicca al centro della tela, dal braccio corazzato del soldato e dai volti di Cristo e Giuda. La luce geometricamente non può provenire dalla lanterna che sta dietro di loro. I personaggi ricevono dunque la loro luce dall’alto. La Grazia divina si posa sui personaggi quasi a redimerli del peso dell’evento… Grazie a Caravaggio, in questa tela, noi cogliamo le connessioni viventi di Sofferenza, Pentimento, Angoscia, Violenza, Disperazione, nel loro senso essenziale, più profondo. Noi vediamo, capiamo, sentiamo cosa sono veramente Sofferenza, Pentimento, Angoscia, Violenza ecc. per noi, nelle nostre proprie esistenze attuali, quotidiane, come in una sorta di tranfert espressivo, dalla cosa allo spettatore.

La bellezza della Cattura di Cristo, dunque, apre per noi un universo di connessioni prima inaudito e invisibile, tra oggetti dell’esperienza – quella sofferenza, pentimento, angoscia ecc. – che coglievamo in altro modo (o che anzi non coglievamo affatto). Qui li vediamo nella loro piena sensatezza, nella pienezza del loro senso. E ogni volta che osserviamo la tela sentiamo pulsare quella cosa vivente, la riviviamo fortemente. È ciò che accade quasi sempre, quando contemplo la riproduzione del quadro appesa nel mio studio.

- Il carattere eminentemente teatrale della bellezza

Accennavo al principio, analizzando la tela del Caravaggio, al carattere teatrale di questa rappresentazione della Cattura di Cristo. Il teatro è infatti la forma basica di espressione artistica, comune a tutte le altre. Mi spiego. Anzitutto, senza dubbio è la più antica. L’arte del teatro, e quella dell’attore in particolare, non fanno che portare al più alto grado di potenza d’espressione le risorse del solo strumento che l’uomo non abbia dovuto inventare, per fare arte: il corpo; e lo strumento annesso al corpo, della voce. Questi sono i soli strumenti dell’arte drammatica, strumenti sommamente naturali. Quindi tutti gli uomini, in potenza, possono fare arte con la propria voce e il proprio corpo, fare teatro.

In secondo luogo, la parola greca θέατρον [τό] ha una radice molto chiara, dal verbo θεάομαι, che significa «guardare», «ammirare», «osservare», «contemplare» – θέατρον è il luogo dell’ammirazione –, da cui il sostantivo θέα (visione, vista, contemplazione) e, più importante, il θεωρέω-in, lo «stare a guardare», di nuovo, «contemplare», stavolta con lo spirito, senza usare gli occhi; da cui il termine θεωρία [ἡ], parola-chiave della filosofia: contemplazione (della mente), considerazione, meditazione, studio, riflessione ecc. sulle cose della vita. Teatro e teoria (filosofica), come si vede, hanno una radice linguistica comune, una radice che è, in primo luogo, antropologica.

In terzo luogo, infatti, di tutte le arti, l’arte drammatica è quella più mescolata con la trama della nostra vita. È vita in atto, messa sotto gli occhi dell’uomo che così si contempla e afferra il senso del proprio agire, del proprio patire, del proprio essere. Basta gettare uno sguardo attorno a noi per vedere il teatro nascere spontaneamente e prosperare per così dire allo stato diffuso. Recitare la commedia, prendere cioè delle posizioni corporee e vocali nei riguardi di un nostro simile, è un esercizio naturale non solo umano, ma proprio di tutti gli esseri viventi, dal quale nessun animale è esente. Si chiama mimetismo nell’animale e nella pianta; il gioco, la recitazione e la postura, nell’animale stesso e nell’uomo, questi sono già teatro, cioè spettacolo vivente. L’uomo imita i gesti della natura (e se stesso) per vedersi e per comprendersi.

In quarto luogo, il teatro si apparenta, nelle sue origini, al rito sacro, dove il termine sacer sta ad indicare lo spazio separato, ritagliato, della rappresentazione drammatica, che si distacca dalla realtà quotidiana per riprodurla, imitarla all’infinito. Nei riti funebri si mette in scena (ancora oggi) la storia del defunto, se ne rievoca la memoria, se ne imita in qualche modo la vita, per trattenerla con noi. Al rito funebre, che celebra e allontana la morte, si associa poi il rito orgiastico, il rito dionisiaco che esalta la vita e la fecondità – ed è il corrispettivo parallelo del rito funebre, sin dall’antichità – fino al gioco scenico della rappresentazione teatrale. La via è la stessa, è unica. La tragedia (τραγῳδία) prende origine dal sacrificio sacro del τράγος, il capro, di cui essa è il canto (ᾠδή [-ῆς, ἡ], «il canto del capro») – ma non è la prima forma di teatro, bensì il punto di approdo di un millenario percorso di ritualità scenica, che tiene insieme la bellezza, la vita e la morte.

È verosimile che la prima opera d’arte umana, ancor prima delle celebri pitture rupestri del neolitico (circa 18.000-30.000 anni fa: le Grotte di Lascaux o di Altamira), sia stata un’opera teatrale. È quel rito orgiastico, raffigurato sulle pareti delle grotte preistoriche, con il quale il cacciatore veste le pelli dell’animale che deve cacciare (il bisonte o il cervo), ne imita le immagini, i gesti, le posture, per poterlo meglio avvicinare, assimilare a sé, e dunque catturare. Ne portano testimonianza diretta la Grotte di Altamira in Spagna o quella dei Trois Frères in Francia

Platone conserva memoria, fin dentro la filosofia, di questo percorso antropologico che dà corpo al bello scenico, assimilando entro di sé i due percorsi paralleli, del rito funebre e del rito orgiastico, i quali danno vita alla bellezza della rappresentazione. Il primo tipo di opera filosofica compiuta che la cultura occidentale abbia prodotto è, in effetti, una specie di opera teatrale: il dialogo platonico. Che cos’è il dialogo platonico? È una messa in scena di discorsi tra personaggi concreti, ciascuno dei quali incarna un’idea, un tipo ideale che agisce sulla scena della pòlis. Agendo, nel dialogo, il personaggio principale, il protagonista, in genere il filosofo (Socrate), mette in crisi le idee ricevute, i pregiudizi, i luoghi comuni, in nome di una verità profonda (ἀλήθεια) e di una scienza (ἐπιστήμη) o sapienza (σοφία) che stanno al di là dell’opinione corrente (δόξα). Platone, nella Repubblica, condannò gli artisti del suo tempo, in quanto facevano «imitazioni di imitazioni». Le cose materiali sono imitazioni delle idee eterne, dunque la mimesis degli artisti è una specie di doppia copia del reale, di cui una buona Repubblica deve saper fare a meno. Tuttavia, Platone stesso adotterà il procedimento teatrale della messa in scena per far passare il messaggio della superiore bellezza della verità filosofica, rispetto alla banalità della dòxa, l’opinione volgare.

Platone così mette in scena proprio quest’incontro/scontro tra la verità filosofica e l’opinione comune. Ed è questo lo spazio comune tra la filosofia e il teatro: lo scontro permanente, vivente e visibile su una scena pubblica, tra la verità e l’opinione ricevuta, tra la σοφία (sofìa), la saggezza/sapienza, che coglie l’intima bellezza e il senso vero delle cose, e la cognizione superficiale, e in fin dei conti falsa e priva di fondamento, delle cose stesse.

Nell’attività che ho diretto all’Università di Roma «Tor Vergata» in questi ultimi anni, il Laboratorio di Filosofia e Teatro, insieme alla troupe di teatranti professionisti «Ygramul» (diretta dal M° Vania Castelfranchi), abbiamo tentato di mettere alla prova quest’approccio teatrale alla filosofia. Abbiamo cioè tentato di risalire alle fonti del gesto filosofico-teatrale platonico, che si ripropone in età moderna a partire dall’età del Rinascimento (con Giordano Bruno), fino a noi, nella stessa forma di conflitto tra verità (bellezza) e dòxa, vita e morte. Fino alle grandi opere teatrali di due filosofi drammaturghi di rilievo: Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Albert Camus (1913-1960). Di Camus, nell’a.a. 2016-2017 e 2017-2018, abbiamo lavorato alla messa in scena del suo adattamento teatrale dei Demoni di Dostoevskij (con il titolo: Les Possédés, 1959). È l’opera-testamento del filosofo, scrittore e romanziere francese, premio Nobel per la letteratura nel 1957.

In questa drammaturgia (di Vania Castelfranchi), tratta dall’adattamento da me realizzato, per ridurre le cinque ore circa dell’originale a un’ora di spettacolo – è sensibile e visibile al più alto grado la tensione basica che fonda ogni opera artistica e la sua bellezza: la tensione morte-vita-bellezza, ossia la resistenza estetica alla morte. La trama è quella dostoevskiana. Su questi stessi temi, sto terminando di scrivere un libro, di prossima pubblicazione, dal titolo del nostro incontro di oggi: Filosofie a teatro. Studi sulla messa in scena filosofica delle idee (Castelvecchi Editore).

Come ho cercato di mostrare, la bellezza ha una sua necessità intrinseca che s’impone in forza della sua stessa prossimità alla natura della vita umana – e alla vita in genere –, per la quale l’arte teatrale, e la filosofia, sono le componenti, gli strumenti essenziali di lotta e di resistenza alla morte.

Vorrei concludere con un’affermazione eloquente di A. Camus a proposito del suo lavoro d’intellettuale, a cavallo tra filosofia e teatro: «Perché faccio teatro? Me lo sono spesso domandato e la sola risposta che sono riuscito a darmi, fino ad oggi, vi sembrerà probabilmente di una scoraggiante banalità. Molto semplicemente perché una scena di teatro è uno dei luoghi del mondo in cui sono felice…».

Paolo Quintili

Civita di Bagnoregio, 4 agosto 2019

[1] F.-X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800), éd. par A. Pichot, Paris Flammarion, 1994, p. 57: «Divisione generale della vita. Si cerca in considerazioni astratte la definizione della vita; la si troverà, credo, in quest’idea generale: La vita è l’insieme di funzioni che resistono alla morte. Tale è, in effetti, il modo d’esistenza dei corpi viventi, che tutto ciò che li circonda tende a distruggere. I corpi inorganici agiscono incessantemente su di essi; essi stessi esercitano gli uni sugli altri un’azione continua; presto soccomberebbero, se non avessero in loro un principio permanente di reazione. Questo principio è quello della vita; sconosciuto nella sua natura, non può essere apprezzato se non tramite i suoi fenomeni; ora, il più generale di tali fenomeni è quest’alternanza abituale di azione da parte dei corpi esterni, e di reazione da parte del corpo vivente, alternanza le cui proporzioni variano secondo l’età» [Trad. nostra].

[2] Ibid., p. 58.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!