Fra i dialoghi più densi e complessi di Platone (427-347 a.C.), la Repubblica, che fu composta verosimilmente fra il 385 e il 375 e appartiene perciò alla piena maturità del filosofo, rappresenta certamente la fonte principale per la ricostruzione del suo pensiero etico e politico, che non cessa di suscitare fra i commentatori un dibattito intenso e controverso, tanto dal punto di vista del progetto sociale e costituzionale che disegna, quanto sul piano delle implicazioni psicologiche, epistemologiche e ontologiche connesse alla definizione del sapere dei filosofi che, secondo Platone, devono essere collocati alla guida di tale progetto. Non è questo, naturalmente, il contesto opportuno per suggerire un’interpretazione d’insieme della Repubblica; quanto mi propongo è di segnalare alcune delle principali linee di discussione che consentono di mettere a fuoco alcuni dei problemi suscitati dalla lettura dell’opera. Una difficoltà preliminare, che va in qualche modo immediatamente affrontata, riguarda l’oggetto del dialogo: se Diogene Laerzio non mostra dubbi nel catalogare la Repubblica fra i dialoghi politici di Platone (III 50-51), è abbastanza facile constatare come l’opera sia caratterizzata da un intreccio tematico che non si lascia sciogliere in una scansione disciplinare ben determinata, se non al prezzo di schematizzazioni in parte forzate.

Il dialogo, infatti, si snoda come segue: mentre il libro I introduce il tema della giustizia, della sua natura e della sua definizione sul piano psicologico del comportamento individuale, con un’andatura e uno stile che ricordano abbastanza esplicitamente le indagine socratiche condotte nei cosiddetti “dialoghi giovanili”, con la consueta contrapposizione, a tratti assai violenta, alle posizioni ascrivibili alla sofistica, a partire dal libro II, il problema della giustizia viene esteso, per analogia, all’ambito politico della costituzione e della struttura della città, forse meglio identificabile per il suo carattere concreto e storicamente determinato (368b-369b), con il tentativo, condotto ancora nel libro III, di effettuare una ricognizione completa della struttura socio-istituzionale della città, con l’individuazione delle classi che la compongono e con la rigorosa ripartizione dei compiti e delle funzioni che a ciascun cittadino sono assegnati. Ma è il libro IV che produce una svolta nell’analisi, perché, riproponendo l’analogia fra l’indagine sulla giustizia a livello psicologico individuale e al livello politico della città, giunge a stabilire la sua definizione universale come consistente nell’esercizio, per ogni individuo (e per ogni componente psico-fisica di ogni individuo) o per ogni agente istituzionale (cittadino, classe sociale, città), della sua funzione propria: la giustizia è, di conseguenza, ta heautou prattein (433a), in base al principio, che rappresenta un filo conduttore narrativo e a un tempo un nucleo teorico situato, implicitamente ed esplicitamente, al cuore della Repubblica, secondo cui l’esercizio, da parte di ogni elemento particolare di un insieme, della propria funzione naturale compone, garantisce e preserva l’equilibrio armonico dell’insieme, dunque, in tal senso, il suo ordine, che coincide di fatto con la “giustizia” della sua disposizione strutturale e funzionale. A partire dal libro V, la sfida rivolta a Socrate dai suoi interlocutori consiste nel precisare le condizioni di possibilità di una simile struttura istituzionale, di cui vengono fissate dapprima le “scandalose” tappe socio-politiche, con le celebri “ondate” relative alla necessità della comunanza pianificata della proprietà, della produzione dei beni e della procreazione, fino alla più ardua esigenza del governo dei filosofi. Particolarmente quest’ultimo assunto richiede, dall’ultima parte del libro V e fino al VII, una rigorosa giustificazione, che si articola attraverso un’assai complessa dimostrazione che sancisce la differenza fra il sapere dei filosofi e le opinioni degli uomini comuni, premessa indispensabile per spiegare e difendere il ruolo dominante dei filosofi nella città, e di seguito stabilisce l’opportuno curriculum formativo dei futuri filosofi-governanti. Il libro VIII esamina poi, con il rigore diagnostico di una vera e propria analisi sociologica della natura e delle degenerazioni del potere politico nella dialettica del suo esercizio istituzionale e sociale, le diverse forme di governo storicamente corrispondenti alle forme assunte come canoniche nel pensiero politico greco e, del resto, di fatto coincidenti con i principali generi di regime concretamente prodottisi nel mondo greco (timocrazia, oligarchia, democrazia, tirannide), cui segue, nel libro IX, una ripresa del tema originale della giustizia, al fine di dimostrare, tornando nuovamente sul piano psicologico individuale, la superiorità e la felicità del giusto rispetto all’ingiusto, in virtù del parallelismo stabilito, sul piano della forma di governo, con la relazione fra il sistema istituzionale più giusto rispetto all’ingiusto. Il dialogo, che potrebbe a questo punto dirsi compiuto, prosegue invece nel libro X, nel quale si torna, pur se con accenti diversi, sulla giustificazione della superiorità del sapere dei filosofi, che va assunto come paradigma pedagogico e gestionale della condotta individuale e collettiva, rispetto al sapere comune rappresentato dalle forme abituali della cultura tradizionale, per esempio dell’arte imitativa e della poesia, epica o tragica. Un lungo e complesso monologo mitologico, dedicato all’esposizione del destino dell’anima individuale nel corso della sua vicenda immortale, conclude la Repubblica, trasponendo di fatto l’affermazione della superiorità e della desiderabilità della giustizia rispetto all’ingiustizia, dall’ambito psico-fisiologico e socio-politico all’ambito propriamente metafisico ed escatologico.

Di fronte a un’articolazione tematica così complessa, è inevitabile chiedersi dove si collochi esattamente il nucleo propriamente “politico” del dialogo. Del resto, come ha osservato Mario Vegetti, è possibile individuare alcune linee di riflessione abbastanza nette nella concezione platonica della politica: dalla definizione dello statuto del governo della città, con la determinazione dei requisiti per accedervi, degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti di consenso per conservarlo, alla corrispondente struttura sociale, economica e istituzionale della città, con l’esame dei rapporti di classe cui essa dà luogo e delle diverse possibili situazioni concrete in cui la città storicamente si trova (in pace o in guerra, stabilendo oppure no relazioni di scambio con altre città e così via). Il punto di partenza abituale per questa indagine è rappresentato dalla constatazione che la città esistente è “malata” (VIII 544c) e che occorre pertanto studiare le cause e il decorso della sua malattia per poterla curare e infine proporre un modello istituzionale immune da tali rischi; il sintomo principale della malattia della città è il conflitto perdurante, non solo nell’Atene di Platone, fra le sue distinte componenti sociali, che produce una sorta di guerra civile permanente, interna alle singole città oppure fra le diverse città del mondo greco: in questo ambito, l’imputato principale è certamente il regime democratico ateniese, che Platone considera come ineludibilmente esposto all’esito di una degenerazione demagogica, coincidente con l’asservimento dei fini di governo alle spinte irrazionali provenienti dalla massa e dunque in contraddizione radicale con il principio platonico del perseguimento del bene, individuale e collettivo, sulla base del sapere. Si è ricordato poco sopra quali siano gli elementi principali della “cura” che Platone suggerisce per guarire la “malattia” della città: si tratta di stabilire un’organica distribuzione di funzioni e compiti basata sulla natura e le competenze di ogni individuo e di ogni gruppo sociale che componga un equilibrio efficiente e armonico. La condizione di realizzabilità di questo sistema organico viene individuata da Platone attraverso l’attribuzione del governo a un gruppo quantitativamente ristretto di “sapienti”, i filosofi, che svolgono la propria funzione direttiva in virtù della facoltà e delle competenze razionali che prevalgono in loro; a questo gruppo dirigente Platone associa un gruppo più numeroso, composto dai “guerrieri”, che, rigorosamente subordinato al primo e in esecuzione delle direttive di quello, opera le funzioni di controllo e di salvaguardia dell’ordine pubblico, come un apparato di sicurezza che garantisce, in virtù del proprio carattere “aggressivo”, la conservazione dell’insieme; a un terzo e ultimo gruppo sociale, il più numeroso, appartengono infine compiti produttivi e commerciali, indispensabili al benessere della città e tuttavia necessariamente sottoposti al controllo e alla disciplina imposta dei gruppi superiori, per evitare che l’elemento individualistico e potenzialmente capace di sovvertire l’equilibrio dell’insieme, connesso alla produzione, all’accumulo e allo scambio di ricchezze, possa incrinare la buona disposizione della città.

Da questa rigida scansione gerarchica derivano altrettante conseguenze, teoriche e pratiche, sul piano dell’ingegneria politica e istituzionale. A garanzia dell’obiettivo generale perseguito dall’azione dei governanti, e dell’applicazione esclusiva di un criterio razionale nell’esercizio di tale azione, Platone prescrive la norma che estirpa ogni possibile fonte di interesse o inclinazione individuale nella formazione e nella vita quotidiana dei membri di questo gruppo: la collettivizzazione patrimoniale e affettiva e, subito oltre, la durissima selezione, genetica e pedagogica, dei filosofi mirano precisamente a sancire le condizioni necessarie per l’accesso al potere e per il suo esercizio. E, nonostante la complessa articolazione di questo percorso di analisi e prescrizione politica, Platone avverte, e dunque fa emergere con acutezza, l’inevitabilità della degenerazione di ogni forma istituzionale, che, per quanto vicina al modello descritto, si trova esposta alla natura instabile delle vicende umane e della storia o, in altre parole, alla caratteristica deficienza ontologica del mondo sensibile, irrimediabilmente vincolato al divenire in opposizione all’eterna stabilità del modello ideale intellegibile.

Lo sfondo del dibattito novecentesco intorno all’etica e alla filosofia politica della Repubblica è rappresentato certamente, e tuttora, dalle violente accuse che Karl Popper ha rivolto a Platone in The Open Society and its Enemies (1944). Come è noto, secondo Popper, Platone avrebbe, per un verso, preteso di identificare le “leggi della storia” e, con esse, di predeterminare lo svolgimento e la realizzazione delle vicende umane e, particolarmente, della condizione dell’uomo e della sua funzione in seno alla città e allo stato; per altro verso, e di conseguenza, avrebbe costruito nella Repubblica uno schema socio-istituzionale fondato su una serie di principi a-priori che sono finalizzati alla realizzazione della felicità collettiva, a scapito di ogni forma di individualismo e di libertà o inclinazione individuale. Quella platonica si configurerebbe perciò come un’“utopia totalitaria”, nella misura in cui il carattere utopico dipende appunto dal riferimento a un set di principi eterni e immutabili “posti in cielo”, cui ispirarsi e da riprodurre nell’azione politica e istituzionale, che sfocia a sua volta in una prospettiva totalitaria in quanto, per realizzare questo progetto, occorre piegare qualunque tendenza soggettiva dei singoli cittadini alla superiore esigenza di costituire una società perfetta, sacrificando interessi e opzioni delle parti in nome della suprema indicazione del benessere e dell’efficienza del tutto. Ora, come è noto, l’accesa requisitoria di Popper ha suscitato un’ampia serie di reazioni, per lo più dominate dall’intento, del resto in gran parte esplicito, di difendere Platone dalle accuse rivoltegli, finendo spesso, tuttavia, per optare piuttosto per uno sforzo implicito di difendere Platone da se stesso, senza invece operare un’attenta disamina, storica e filosofica, dei presupposti esegetici della ricostruzione popperiana – senza considerare, insomma, che l’estraneità di Platone alla tradizione etica e politica liberale o democratica, denunciata da Popper, potrebbe evidenziare più che un limite o una colpa da ascrivere allo stesso Platone, un presupposto interpretativo miope, che a sua volta non tiene conto dei diversi momenti della storia del pensiero, quasi assumendo il liberalismo moderno come la dottrina definitiva e definitivamente stabilita in base alla quale misurare, e giudicare, i pensatori del passato. È chiaro come, adottando simili strategie difensive, ancora oggi ben presenti e documentabili negli studi recenti, si corra il rischio di indebolire e depotenziare la riflessione politica di Platone, neutralizzandola sotto ogni profilo, pur di evitare, di fronte alla constatazione innegabile che egli non fu un liberale e un democratico, di farne un nemico della libertà e della democrazia, un pensatore totalitario diretto precursore dei regimi dittatoriali del novecento.

Un’analoga strategia, almeno rispetto alla tesi secondo la quale non bisogna considerare come autenticamente platoniche le affermazioni relative al progetto politico della Repubblica, si ricollega ai nomi di due celebri filosofi del Novecento, Hans-Georg Gadamer e Leo Strauss: il primo ha insistito sul carattere esclusivamente utopico della costruzione politica di Platone, riducendola al rango di una proiezione immaginaria, edificata come fantasiosa e piacevole evasione nella mente e non certo nella concretezza della realtà e della storia, il cui scopo si riduce essenzialmente al gioco puramente astratto del confronto intellettuale; il secondo ha sottolineato, più che i tratti utopici del progetto della Repubblica, la caratteristica modalità della “dissimulazione” che Platone avrebbe messo in atto, allo scopo di evitare il rischio di urtare la morale prevalente e la communis opinio dei suoi contemporanei, di incorrere in contrasti o punizioni da parte dell’autorità. Non si tratta soltanto di nascondere, tramite prudente reticenza, le proprie tesi autentiche, ma di proporre alternativamente, dissimulandone i contenuti attraverso un complesso schema dialogico che ne cela ironicamente i contenuti effettivi, un progetto ben preciso, i cui contorni risultano identificabili e accessibili ai lettori che sappiano oltrepassare l’immediatezza letterale di quanto Platone scrive, per cogliere i riferimenti esoterici che egli tratteggia attraverso gli articolati scambi dialogici fra i suoi personaggi. Il disegno fondamentalmente comunistico della Repubblica, che recide ogni aspirazione e dimensione individuale, trascurerebbe volutamente, e perciò ironicamente, gli impulsi riconducibili al corpo, alle differenze specifiche dei singoli cittadini e di genere fra i sessi, manifestando così il suo carattere assolutamente contro natura e perciò ideale, e in tal senso utopico, e dunque di fatto consapevolmente impossibile rispetto alla sua realizzazione concreta. Impossibile e perfino indesiderabile, la città ideale della Repubblica avrebbe allora solo il fine di denunciare i limiti di ogni progettualità politica che, secondo la nota concezione straussiana, deve astenersi dall’invadere gli spazi propri della filosofia e della teologia.

Come si vede, al centro di questi complessi, e talora assai contorti, tentativi esegetici, si colloca, pur se con diverse sfumature e da diversi punti di vista, la questione della cosiddetta “utopia” platonica, come forma estrema di difesa, o via di fuga, dalle accuse popperiane di totalitarismo politico. Ma, che si evochi un’utopia “fantastica” o un’utopia “dissimulatoria”, pare impossibile non tenere conto dei numerosi richiami, contenuti nella Repubblica, all’essenziale problema della concreta realizzabilità del modello che viene via via disegnato (cfr. per esempio 450d, 458a-b, 499c ecc.), anche se, appunto in virtù della differenza fra il modello ideale “nel cielo”, eterno e perfetto, e il mondo sensibile del divenire e della storia, le condizioni di possibilità di tale realizzazione sono ardue e di difficile attuazione (cfr. per esempio 499d, 502c, 504d ecc.). Il tratto utopico del progetto della Repubblica risiede allora nello iato che inevitabilmente sussiste fra la perfezione del modello, che nulla, tuttavia, rende di per sé oggettivamente irrealizzabile, e le sue condizioni di possibilità, che si scontrano invece con l’altrettanto inevitabile imperfezione della sua realizzazione. Ma questo tratto utopico non dipende dal progetto platonico, la cui perfezione ideale costituisce anzi, per il suo valore paradigmatico, il principale elemento di forza e di attrattività politica, bensì dalla dimensione pratica e concreta nella quale occorre realizzarlo: in questa misura, ed entro questi limiti, è certo possibile individuare una tensione utopica nella riflessione politica di Platone, appunto quella tensione insopprimibile determinata dalla distanza mai definitivamente colmabile fra il modello e la sua realizzazione concreta, e a un tempo, per converso, dall’attrazione mai sopprimibile che quello esercita su questa. Nello iato così determinato, fra il modello e la sua realizzazione concreta, si apre lo spazio per l’elaborazione di una vera e propria teoria normativa, con l’indicazione di una serie di requisiti necessari per la sua attuazione efficace, che, per quanto a loro volta di difficile applicazione, appaiono nuovamente non impossibili, in linea teorica, rispetto alla loro esecuzione: il governo dei filosofi, o la conversione dei governanti alla filosofia, rappresenta da tale punto di vista la prescrizione fondamentale che, abbinata a un rigido controllo sociale, può indirizzare la costituzione della “città in terra” a imitazione della “città in cielo”. Si noterà come, a questo punto, il quadro esegetico intorno all’interpretazione “politica” della Repubblica si collochi al di fuori della gabbia polemica costruita da Popper, ma accettata di fatto anche dai suoi critici, che intendeva imbrigliare la riflessione politica di Platone all’interno del confronto esclusivo con il pensiero liberale e democratico moderno e della sua contrapposizione, tutta novecentesca, alle contemporanee dottrine totalitarie; gli sviluppi descritti fin qui per sommi capi, con le relative acquisizioni esegetiche, ci restituiscono un Platone estraneo, perché non assimilabile neanche in linea di principio, tanto al liberalismo quanto al totalitarismo, un Platone attraverso il quale tornare a pensare ai termini generali della progettualità della politica, dei suoi requisiti normativi, giuridici e istituzionali, e alle condizioni della sua azione concreta, nella società e nella storia degli uomini.

Si è accennato alla stretta corrispondenza, nella Repubblica, fra la riflessione politica intorno alla costituzione e alla struttura della kallipolis e l’analisi psicologica che esamina la costituzione dell’anima individuale e la sua struttura funzionale, e ciò sulla base di una precisa analogia fra l’anima e la città: proprio su questo piano si può individuare un altro elemento assai significativo, benché anch’esso non esente da ambiguità e difficoltà, dello svolgimento argomentativo del dialogo, appunto in riferimento alla teoria dell’anima. Platone elabora infatti una concezione dell’anima strutturata secondo una ben precisa tripartizione funzionale, individuando altrettanti “centri pulsionali” o facoltà psichiche che, di per sé indipendenti, devono tuttavia collaborare per la corretta ed equilibrata armonia operativa dell’individuo: una facoltà razionale (logistikon), cui spetta il comando dell’intera anima, una facoltà irascibile o ardimentosa (thumos), che, alleata della prima deve garantirne la supremazia, e una facoltà desiderativa o concupiscibile (epithumethikon), che tende a contrapporsi al governo della prima e alla costrizione della seconda, alimentando le inclinazioni più basse e irrazionali. La pluralità composita del soggetto psichico che ne deriva, corrisponde, sul piano politico, alla pluralità sociale e funzionale dei tre gruppi di cittadini che compongono la kallipolis – i filosofi, i guerrieri e i produttori – e permette di rendere conto, al livello psicologico del singolo come al livello politico della città, della varietà di comportamenti, individuali e collettivi, che possono prodursi su entrambi i piani: quando infatti, rispettivamente, la facoltà razionale è sostenuta alla guida dell’anima della facoltà irascibile, e sottomette le pulsioni inferiori, e i filosofi, con l’ausilio dei guerrieri, reggono la città imponendo il proprio comando ai produttori, l’individuo e la collettività si mantengono nell’equilibrio e nella giustizia; ma quando invece, rispettivamente, la facoltà razionale sia soverchiata dall’inopportuna alleanza fra la facoltà irascibile e le pulsioni inferiori, e i filosofi siano sopraffatti da un’improvvida coalizione dei guerrieri e dei produttori, l’anima e la città risulteranno sconvolte e prive di ordine, in preda al caos irrazionale, all’ingiustizia e al conflitto.

Ora, benché questa concezione dell’anima fornisca indubbiamente un contributo decisivo all’illustrazione della natura della giustizia nell’ambito dei rapporti sociali all’interno della città, specie a partire dal libro IV della Repubblica, si nota tuttavia che una dottrina della tripartizione pare assente dai dialoghi precedenti e, con l’eccezione del mito del Fedro (246a), non viene utilizzata da Platone nei contesti “genetici”, in cui cioè si propone una descrizione della costituzione dell’anima, del suo ingresso e della sua uscita dal corpo, del suo destino immortale. Perfino nella stessa Repubblica, nel libro X (611b-c), si afferma che la «mutilazione» dell’anima, ossia la sua partizione, dipende dal fatto che essa è congiunta al corpo e soggetta ai fenomeni a esso relativi, perché, di per sé, si tratta invece di una realtà pura: l’anima è in effetti come il Glauco marino, di cui non si scorge la vera natura, pura e semplice, perché a essa si sono aggiunti, ricoprendola e ispessendola, strati di incrostazioni saline, «conchiglie, alghe e pietre», che la corrodono e ne sfigurano il profilo. Questa immagine dell’anima, non propriamente tripartita bensì bipartita, pare supporre perciò una dottrina più semplice e fondamentale della precedente, che si lascia ricondurre alla distinzione fra un principio razionale e immortale, in cui esclusivamente consiste l’anima in sé, e una sfera funzionale irrazionale e mortale, che all’anima è aggiunta nel corso della sua permanenza nel corpo – una dottrina che sembra a sua volta piuttosto diffusa in altri dialoghi (dal Fedone al Politico e al Timeo): è controverso, di conseguenza, se si tratti di due dottrine diverse, e fra loro in contraddizione, o se si lascino invece ricondurre a due aspetti distinti, eventualmente per ragioni strategico-dimostrative, di una dottrina unitaria. Resta però, comunque si sciolga la difficoltà, che la dottrina della tripartizione funzionale dell’anima del libro IV della Repubblica introduce una sorta di isomorfismo che, in qualche modo ridimensionando l’opposizione dell’anima al corpo, prefigura una concezione del vivente come “organismo integrato” di anima e corpo, nel quale il corpo viene assunto come potenziale alleato dell’anima, in un quadro che preannuncia gli sviluppi psico-fisiologici del Timeo e la riflessione psicologica di Aristotele.

Si può passare così, dal dibattito intorno allo statuto dell’anima, all’esame della sua funzione più alta, quella razionale e conoscitiva, cui risale la sostanziale differenza che i libri V-VII della Repubblica stabiliscono fra i filosofi, cui spetta il compito del governo della città, e gli uomini comuni, i “non filosofi” che si limitano a possedere un sapere apparente fondato sulle opinioni. A tale esito si giunge compiendo innanzitutto (1) una complessa riflessione epistemologico-politica che permette di distinguere, in virtù del loro sapere e del loro grado di accesso alla verità, i filosofi destinati al governo della kallipolis dai loro imitatori, nelle ultime dieci pagine del libro V e nelle prime del libro VI; (2) una schematica e perfino contratta illustrazione della funzione dell’idea del bene, che orienta e a cui è orientato il sapere dei filosofi, nell’arco di poche pagine del libro VI; (3) e un’articolata costruzione epistemologica, con la celebre immagine della “linea” divisa, nelle ultime sei pagine del libro VI, e l’altrettanto celebre esposizione della caverna, che conduce alla descrizione della paideia dei filosofi, con particolare riguardo alla formazione dialettica, dunque al metodo e alla scienza di ciò che è in senso proprio, nell’intero libro VII.

Per un esame della prima questione, è possibile prendere le mosse dall’affermazione di Socrate (476e-479e), secondo cui chi conosce conosce necessariamente qualcosa che è, perché è impossibile conoscere ciò che non è, sicché, per estensione, viene formulato questo saldo principio: ciò che è assolutamente è assolutamente conoscibile; ciò che non è assolutamente, d’altra parte, è assolutamente inconoscibile. Se, ancora, qualcosa è e non è allo stesso tempo, intermedio fra il puro essere e l’assoluto non essere, ad esso si addice una forma di conoscenza intermedia fra la vera conoscenza – la scienza – e l’ignoranza: l’opinione. Viene infine specificata la natura degli oggetti delle tre differenti specie di conoscenza. Ciò che è realmente e a pieno titolo rimane sempre invariabilmente costante e immobile nella propria condizione: si tratta degli enti in sé e per sé, come il bello, il giusto e così via. Ciò che non è affatto si riduce invece al puro nulla, la semplice privazione d’essere, di cui è impossibile dire alcunché. In ultimo, l’oscuro oggetto dell’opinione, collocato fra l’essere e il non essere, si identifica con l’infinita molteplicità delle cose sensibili che appaiono contemporaneamente giuste e ingiuste, pie ed empie, grandi e piccole, leggere e pesanti, belle e brutte, che, per questa ragione, si distinguono da ciò che è e pur tuttavia, non coincidendo con il vuoto nulla, rappresentano comunque un “qualcosa” che almeno parzialmente è. Ecco perché chi non ammette la realtà degli enti in sé, ma soltanto l’apparenza delle cose sensibili, cioè il non filosofo, possiede un’opinione mutevole del proprio mutevole oggetto, senza poterlo conoscere davvero, mentre chi si volge agli enti in sé, il filosofo, raggiunge la vera e immutabile conoscenza del proprio oggetto vero e immutabile. Emerge qui la scansione gerarchica di tre livelli “esistenziali” e, più semplicemente, “oggettuali” distinti: ciò che è, ciò che non è e ciò che è e non è allo stesso tempo come dimensione intermedia fra i primi due livelli. Ora, prendendo atto del fatto che ciò che non è, in quanto è concepito come ciò che non esiste affatto, ossia come il puro nulla, appunto non è – e non costituisce pertanto un autonomo livello “esistenziale” né tantomeno “oggettuale” del quale opinare o pensare alcunché –, tale gerarchia finisce per distinguere esclusivamente due piani di esistenza e due gruppi di oggetti che appartengono all’uno e all’altro piano di esistenza e che, quindi, sono ed esistono in due modi diversi. L’argomento ha dunque soprattutto come scopo quello di completare questa ontologia con un’epistemologia che le corrisponda efficacemente come suo pendant: a fronte di un’ontologia almeno in una certa misura “esistenzialista” (nel senso che prevede a qualche titolo l’esistenza degli onta), viene proposta un’epistemologia fondamentalmente realista, per cui a oggetti distinti appartenenti a piani di esistenza diversi si addicono forme di conoscenza diverse, secondo uno schema rigido che dispone la corrispondenza della scienza con ciò che è e dell’opinione, mutevole e perciò talora vera (come la scienza) e talora falsa, con ciò che a un tempo è e non è (e dell’ignoranza, come totale assenza di conoscenza o opinione, con il non essere, totale assenza dell’essere e di alcunché).

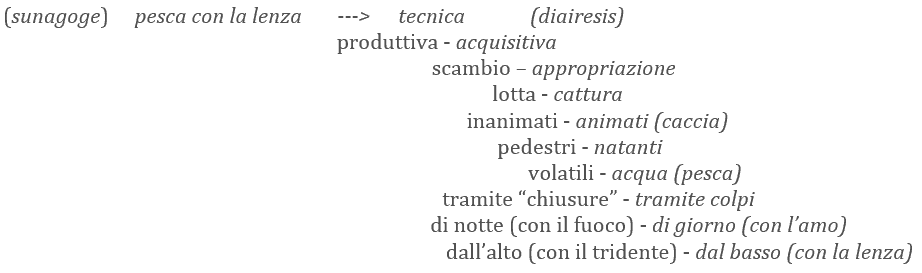

Una simile scansione onto-epistemologica è ripresa e articolata, nella sezione conclusiva del libro VI (509d-511e), attraverso la celebre immagine della “linea” divisa, preceduta dal complesso riferimento, da parte di Socrate, alla collocazione e alla funzione causale dell’idea del bene, che conviene tuttavia trattare in seguito. Tracciando una linea e dividendola in due segmenti disuguali corrispondenti all’ambito sensibile e all’ambito intellegibile, se questi ultimi si dividono a loro volta in due segmenti ulteriori, avremo quattro distinti generi di oggetti e altrettanti modi di conoscenza, dal basso verso l’alto: le immagini, le ombre e riflessi degli oggetti sensibili, che vengono colti con l’immaginazione (eikasia); gli oggetti sensibili stessi, naturali e artificiali, contenuto di una percezione immediata (pistis); segue un primo set di oggetti intellettuali, esemplificati dalle figure geometriche o dai numeri, cui conviene il metodo proprio della geometria che procede ipoteticamente, non però risalendo verso il principio anipotetico per dimostrare la verità delle ipotesi formulate, ma assumendo tali ipotesi come vere e discendendo analiticamente fino alla conclusione del ragionamento: tale specie di conoscenza, benché appartenente al genere intellegibile e consacrata all’indagine delle realtà in sé, in quanto si serve di immagini sensibili ed è incapace di trascendere le proprie ipotesi per raggiungere il principio incondizionato di ogni ipotesi, prende il nome di pensiero dianoetico; al termine del percorso, nel quarto e ultimo segmento, si colloca un secondo set di oggetti intellettuali, cui si addice il metodo dialettico, che tratta le ipotesi che venivano formulate nel segmento precedente non come principi primi, ma come punti di partenza per ascendere al principio anipotetico del tutto e, dopo averne avuto conoscenza diretta, discendere da quello fino alla conclusione, senza utilizzare nessuno strumento sensibile, ma soltanto le idee in sé, per sé e rispetto a sé stesse: a tale forme di conoscenza viene attribuita la denominazione di nous o noesis, che ne designa incontrovertibilmente il carattere esclusivamente intellettuale.

Fra i problemi principali, tanto controversi quanto filosoficamente appassionanti, posti dal dibattito critico intorno alla “linea”, emerge quello della distinzione fra il genere di conoscenza dianoetica che compete al metodo dei geometri e quello che invece caratterizza il pensiero noetico dei dialettici. In particolare, c’è un’ampia discussione sulla possibilità che Platone si riferisca, parlando di nous o noesis, a una forma di conoscenza intuitiva e immediata e, in questo caso, di quale natura epistemica. Basti osservare, di fronte alla vastissima serie di opzioni esegetiche prospettate, che Platone pare alludere essenzialmente, attraverso il riferimento a una forma di conoscenza immediata e perciò in qualche modo “intuitiva”, all’esigenza indispensabile di stabilire la verità assoluta della razionalità discorsiva, che non sembra in grado di auto-giustificarsi. Nessuna “mappa” ontologica è possibile se ci si basa esclusivamente sull’esame delle relazioni fra le idee, che poggia a sua volta sulla definizione (proposizionale) di ogni singola idea, giacché, se non si possiede una conoscenza immediata della singola idea, non sarà mai possibile definirle tutte per differentiam. Si potrà definire “A” in relazione a “B”, “B” in relazione a “C” e così via; ma la conoscenza dell’ultimo termine della catena, sul quale poggia il grado di verità della conoscenza dell’intera catena, risulterà sempre problematica: o si tratterà di una conoscenza, questa volta, intuitiva, immediata e definitiva, oppure essa dovrà a sua volta poggiare sul primo termine esaminato, dando vita così a un inesauribile circolo vizioso. Si comprende come, precisamente a partire da queste pagine della Repubblica, sorga il dilemma teorico, così presente nella storia della filosofia posteriore, che oppone una forma di razionalità sostanzialmente ancorata all’ambito linguistico e dimostrativo a una forma di razionalità di carattere extra-linguistico, o pre-linguistico, e perciò non proposizionale.

Ancor più complessa, fin dall’antichità, è infine la questione dell’idea del bene, sulla quale è inevitabile limitarsi a tratteggiare un quadro estremamente selettivo, in relazione soltanto al problema della sua collocazione ontologica: il bene, infatti, pur essendo “causa di conoscenza e verità, appare tuttavia altro e più bello della conoscenza e della verità” e perciò situato “al di là dell’essere, che supera per dignità e potenza”, in virtù della sua funzione causale, per la quale esso “conferisce la verità alle cose conosciute e la facoltà di conoscerle al soggetto conoscente”, sicché è “da esso che provengono l’essere e l’essenza alle cose che sono” (VI 508d-509c). Basti ricordare che una parte dei commentatori difende tuttora un’interpretazione, di lunga tradizione, secondo la quale il bene coincide con l’origine e la causa delle altre idee e di tutte le cose, alla maniera di un principio (1) ontologico o (2) meta-ontologico, che conferisce alle idee il loro essere e la loro verità: nel primo caso (1), il bene sarebbe un’idea, situata al culmine dell’intellegibile e superiore alle altre idee, ma comunque interna all’ambito dell’essere; nel secondo caso (2), invece, si tratterebbe di un principio precedente l’essere e la verità e perciò diverso dalle idee di cui sarebbe l’origine. Questa interpretazione non è però affatto unanime e un altrettanto ampio numero di commentatori non è disponibile ad attribuire all’idea del bene una posizione di tale preminenza ontologica, optando piuttosto per una lettura a un tempo teleologica e assiologica dello statuto del bene all’interno del mondo intellegibile: in questo caso, l’idea del bene viene concepita, per un verso, come il fine ultimo dell’agire e del conoscere e, per altro verso, come l’origine e l’unità di misura dell’ordine perfetto, e dunque della disposizione “buona”, delle altre idee e di tutte le cose. Una così netta contrapposizione esegetica ha naturalmente determinato una serie di interpretazioni più prudenti e sfumate, da chi giudica di fatto insolubile il problema del bene in questa sezione della Repubblica, rilevandone inoltre l’unicità nell’ambito del corpus platonico, a chi ha invece sostenuto che il bene evocato qui non è un’idea intellegibile in senso proprio, ma la “nozione”, o l’“insieme di nozioni”, che costituiscono il sapere supremo associato alla condizione dei filosofi destinati al governo della città.

È comunque fuor di dubbio che il bene rappresenta il fondamento ultimo del sapere dei filosofi, che, grazie alla competenza dialettica loro propria, giungono a conoscere ciò che esiste eternamente e immutabilmente, le idee intellegibili, che sono i modelli di cui il mondo sensibile non è che una copia imperfetta; ed è appunto in virtù di tale sapere, che culmina nella conoscenza del bene ed è reso loro accessibile dall’esercizio della facoltà razionale che presiede all’equilibrio della loro anima, che i filosofi si rivelano come gli appropriati governanti della kallipolis, per garantirne la somiglianza, nei limiti del possibile, al modello ideale e perfetto che essi conoscono e conservarne la stabilità, nei limiti del possibile, trasponendo l’ordine e la giustizia che caratterizzano la loro anima nel corpo sociale della città che governano. Nei limiti del possibile: perché la città dei filosofi, con tutte le città umane, è inevitabilmente sottoposta al divenire della natura e della storia ed è soggetta perciò a cicliche degenerazioni, come anche ogni anima individuale, per quanto si conduca secondo giustizia, non può considerarsi definitivamente libera ed esente dal rischio del disordine e dell’ingiustizia.

Bibliografia essenziale

Edizioni

S.R. Slings, Platonis Respublica (Bibliotheca Oxoniensis), Oxford, Oxford Univ. Press 2003.

Traduzioni italiane

M. Vegetti, Platone, La Repubblica, a cura di M. Vegetti, Milano, Rizzoli 2007.

Studi

G.R.F. Ferrari, The Cambridge Companion to Plato’s Republic, ed. by G.R.F. Ferrari, Cambridge, Cambridge Univ. Press 2007.

M. Vegetti, Platone, La Repubblica, traduzione e commento a cura di M. Vegetti, 7 voll., Napoli, Bibliopolis 1998-2007 (questi volumi comprendono una traduzione italiana commentata della Repubblica, a cura di M. Vegetti, e, per ciascun libro del dialogo, un’ampia serie di saggi di interpretazione a opera di numerosi studiosi).

M. Vegetti, «Un paradigma in cielo». Platone politico da Aristotele al Novecento, Roma, Carocci 2009.