LA DIMENSIONE FILOSOFICA DEL MEDITERRANEO

di Fathi Triki

(Traduzione dell’articolo La dimension philosophique de la Méditerranée, pubblicato su Rue Descartes, 2014/2, n. 81)

Traduzione a cura degli studenti della classe IV L del Liceo Carducci di Roma e della classe IV M del Liceo Majorana di Guidonia

È per noi impossibile, in questo documento, dare un quadro esaustivo delle modalità di circolazione e di migrazione delle idee filosofiche nel Mediterraneo. Ciò, come sapete, richiede una ricerca fondata ed approfondita che questo intervento, per mancanza di tempo, non può assicurare. Proverò, in questo mio contributo, a mettere in rilievo alcuni punti cardine della dimensione filosofica del Mediterraneo.

Ma, innanzitutto, bisogna precisare che la mediterraneità non deve essere concepita come un’altra forma di identità cristallizzata, conseguenza di un approccio geopolitico del mondo. Niente giustifica l’uniformazione dell’appartenenza dei popoli di questa regione, come niente può cancellare le differenze, la straordinaria diversità delle culture e dei modi di vivere di questi popoli. Non bisogna immaginare neanche per un istante che la mediterraneità sia sinonimo di pace. Troppe guerre, troppi conflitti, molta xenofobia, esclusione, deportazioni che hanno imperversato e imperversano tuttora in questa regione in movimento. La mediterraneità è un atteggiamento intelligente che è capace di mettersi all’ascolto degli straordinari sconvolgimenti delle civiltà che hanno potuto attraversare questo mare. Atteggiamento volontario di lotta contro ogni chiusura, contro ogni forma di distruzione dei valori che hanno segnato questa regione.

Rispetto all’Atlantico, si è spesso affermato che il nostro mare è un lago quasi chiuso. Certo, ma è proprio questo che ha permesso una forte circolazione di idee e di oggetti, la creazione di diverse civiltà interattive, di comunicazioni di ogni genere come i dialoghi, i conflitti o le guerre.

Partirò da questa osservazione di Alexandre Koyré:

“La filosofia, o almeno la nostra filosofia, si ricollega in tutto alla filosofia greca, segue le linee tracciate dalla filosofia greca, si esprime attraverso gli atteggiamenti previsti da questa. I suoi problemi sono sempre quelli del sapere e dell’essere posti dai greci. È sempre l’ingiunzione delfica che dice a Socrate: “conosci te stesso”, in risposta alle domande: Che cosa sono? Dove sono? Vale a dire: Che cosa significa essere e che cos’è il mondo? Ed infine, io che cosa è ciò che faccio e cosa devo fare in questo mondo?[1]”.

E, a seconda dell’una o l’altra risposta che si dà a queste domande, a seconda dell’uno o l’altro atteggiamento che si adotta, si può essere platonico, o aristotelico o, ancora, plotiniano. A meno che non si sia già stoico. O scettico.

È chiaro che la filosofia è greca nel suo modo di essere e nel suo modo di funzionare. Questa referenzialità non deve essere presa come argomento in favore di una fissità dei problemi filosofici o di una qualsiasi perennità della sua posizione nei confronti dei grandi problemi che si pone l’umanità. Come Heidegger, Koyré insiste qui sulla grecità della problematizzazione filosofica in generale. Il luogo di nascita della filosofia si rivela di grande importanza poiché la presa di coscienza dell’essere dell’uomo, del suo topos e del suo modo di fare si riflette nell’azione filosofica stessa. La filosofia non è semplicemente una presa di coscienza; essa è la coscienza della coscienza stessa, è la consapevolezza che l’uomo ha della sua presa di coscienza e, in ciò, essa è l’apprendistato della libertà e della morte stessa. Il “conosci te stesso” è l’indice di questa riflessione della coscienza, l’indice del fatto che l’uomo ha deciso di farsi carico del mondo, del suo topos, del suo essere e del suo agire.

Noi sappiamo che questo luogo di nascita si è allargato rapidamente, inglobando tutta la Mediterraneità, questo mare compreso tra l’Europa, l’Asia e l’Africa e collegato all’Oceano Atlantico tramite lo stretto di Gibilterra. Attraverso numerose guerre, la straordinaria circolazione delle merci, i viaggi dei pensatori e dei cronisti, è venuto a crearsi, dopo la nascita della filosofia, un circuito di comunicazione, a volte pacifico, a volte violento tra le diverse entità culturali e religiose (le tre grandi religioni monoteiste). Certo, Atene resta la città che ha assistito, in un lasso di tempo relativamente breve, alla costituzione di opere culturali, di ideologie, di scienze e di teorie che, in maniera decisiva, hanno segnato tutta la storia dell’umanità. Ma questa luce greca ha potuto essere propagata universalmente soltanto grazie a questa straordinaria circolazione mediterranea, inizialmente permettendo la costituzione di scuole filosofiche a Sirte, Alessandria e Cartagine, in seguito universalizzando il pensiero filosofico attraverso l’intermediazione della filosofia araba, nel Medioevo.

Se l’antichità filosofica è greca, il Medioevo è arabo. Così scrive Koyré :

«Certamente, nell’epoca in questione, ovvero il Medioevo, l’Oriente – all’infuori di Bisanzio – non era più greco. Era arabo. Quindi sono gli Arabi che sono stati i maestri e gli educatori dell’Occidente latino[2]».

Infatti, Koyré constata che i Romani si interessavano solamente alle cose pratiche come l’agricoltura, la strategia della guerra, la politica, il diritto, l’architettura. Al contrario, essi non si preoccupavano affatto della riflessione filosofica e scientifica ad eccezione della morale che, senza dubbio, ha una portata pratica evidente. Scrive a questo proposito:

«È veramente sorprendente il fatto che i Romani non abbiano nemmeno provato il bisogno di procurarsi delle traduzioni di testi filosofici. Infatti, all’infuori di due o tre dialoghi tradotti da Cicerone (di cui il Timeo) – traduzione di cui quasi niente è giunto fino a noi -, né Platone, né Aristotele, né Euclide, né Archimede sono stati mai tradotti in latino”.

E aggiunge più avanti:

«Il mondo arabo si sente, e si proclama, erede e continuatore del mondo ellenistico. In ciò ha perfettamente ragione. In effetti, la brillante e ricca civiltà del Medioevo arabo – che non è un Medioevo ma piuttosto un Rinascimento – è, in tutta verità, continuatrice ed ereditiera della civiltà ellenistica. Ed è per questo motivo che ha potuto svolgere, nei confronti della barbarie latina, il proprio ruolo eminente di educatrice[3]».

Conosciamo il resto. La filosofia araba ha fondato “l’unità dell’intelletto”, conditio sine qua non di ogni pensiero dell’umano e dell’universale, dal momento che ora la verità è pensata come una per tutti e la ragione come comunicazione universale tra tutti gli uomini. La filosofia occidentale è figlia della filosofia araba, la quale è, a sua volta, figlia della filosofia greca. Che sia tramite la penisola iberica dove Ibn Roshd e Maïmonide erano maestri dell’Intelletto o tramite la Sicilia e l’Italia attuale, la fioritura della civiltà araba e islamica ha avuto come effetto la trasmissione all’Occidente latino di questa preoccupazione per l’universalità e l’unità dell’intelletto. Ibn Khaldoun constata questa trasmissione scrivendo:

«Ho appena appreso che le scienze filosofiche sono molto apprezzate nel paese di Roma e verso Nord, vicino ai paesi dei Franchi. Mi dicono che vengono nuovamente studiate ed insegnate in molti corsi. Ci saranno molti trattati su queste scienze, molte persone che potranno conoscerle e molti studenti che potranno impararle. Ma Dio sa più di me, perché “Egli crea ciò che vuole e sceglie ciò che è meglio[4]».

Il ciclo è così chiuso. La circolazione delle idee filosofiche riguarda ora tutto il Mediterraneo. Filosofia greca, filosofia araba, filosofia latina ed occidentale costituiscono il nucleo essenziale del corpus del percorso storico della filosofia.

Questa lettura della storia della filosofia non pretende affatto di essere “progressista” e cumulativa, cosa che lascerebbe intendere che dietro questi periodi ci sia un’evoluzione significativa e un progresso reale del pensiero umano. Essa vuole evidenziare, semplicemente, il fatto che la filosofia, nella sua circolazione mediterranea, sia sempre stata fondatrice, differente, creatrice. Legata costantemente alle “culture” diversificate del Mediterraneo, essa ha potuto pensare diversamente le cose ma sempre nel quadro di una razionalità greco-araba fondata sull’unità della verità e della ragione.

Se noi rinunciassimo alla concezione ingenuamente progressiva della filosofia secondo cui l’umanità si dirige dalle tenebre verso la luce e dalla pre-ragione alla ragione compiuta, sarebbe possibile riflettere su ciò che dà origine, in questo gigantesco continente di opere filosofiche, le rotture, gli scarti, le deviazioni, in poche parole, le differenze. Informare non è sottolineare le differenze? In questo caso, c’è un elemento di differenziazione che abbia sempre alimentato la filosofia mediterranea? Infatti, il pensiero filosofico ha sempre oscillato tra il chiuso e l’aperto, tra l’ affermazione dell’uno e del molteplice, tra l’ipseità e l’alterità. Abbiamo sempre sostenuto che la filosofia è nata libera, aperta ed itinerante. Ciò che chiamiamo “filosofia presocratica” (notiamo questa ingenuità di denominazione) è un pensiero dell’erranza. Liberatosi dal potere del mito e della religione, il filosofo di questa epoca si è armato di una «libera curiosità ostile alle immagini sacre dell’antropomorfismo mitico e desideroso di associare la solidità delle osservazioni[5]» allo sforzo di teorizzazione senza, tuttavia, cadere nella trappola della teoria compiuta delle religioni. “L’evento Socrate”, per utilizzare un’espressione di François Châtelet, ha avuto due conseguenze fondamentali: orientare questa erranza filosofica verso una gestione legale e morale dell’umano e dedicarsi alla “retta filosofia”, quella che mira a stabilire, con Platone ed Aristotele, l’essenza delle cose, il “Che cosa è?”, l’essere come tale.

È, a nostro avviso, questa seconda conseguenza che ha segnato il percorso filosofico che si è iscritto in un luogo chiuso, in un ambito specifico con il suo oggetto preciso, il suo potere interrogativo, il suo ordine proprio e un metodo appropriato. Era, in questo caso, più facile islamizzare la filosofia, giudaizzarla o cristianizzarla; era, allo stesso modo, facile per la filosofia interiorizzare i dogmi di queste religioni e sposare questa forma dogmatica del pensiero per proporre all’umanità dei sistemi chiusi, dei pensieri compiuti, delle dottrine architettonicamente costruite. San Tommaso, Cartesio, Malebranche, lo stesso Kant malgrado il suo criticismo, e Hegel, per citarne solamente alcuni, sono delle figure esemplari di questa filosofia dottrinaria e sistematica. Notiamo che più ci si allontana dal luogo di nascita e di sviluppo della filosofia, ossia il Mediterraneo, più si ha tendenza, tanto nella filosofia classica francese quanto nella filosofia tedesca, a sistematizzare questo pensiero. Certo, il luogo non spiega tutto. L’aperto è anche l’effetto dello scoppio del mondo chiuso perpetuato da un pensiero religioso e dottrinale che si riferisce ad un sistema aristotelico strutturato ed anche trasformato dal pensiero medievale. L’aperto è anche l’effetto del Rinascimento italiano in ciò che esso ha potuto liberare, come immaginazione e creazione, nelle arti, nella politica e nelle tecniche. È anche l’effetto dell’Illuminismo che ha dato vita ad un pensiero della libertà, della cittadinanza e della razionalità. L’aperto è infine l’effetto dello sviluppo della circolazione degli oggetti e delle persone, conseguenza della rivoluzione industriale e tecnologica. Ma è importante segnalare che questa dialettica del chiuso e dell’aperto restituisce, attualmente, alla filosofia la sua vocazione originaria, quella di viaggiare, di errare, di vagabondare anche attraverso i molteplici problemi in cui l’uomo si imbatte nella sua quotidianità.

Desanti sottolinea del resto che:

«Hegel fu, senza dubbio, l’ultimo filosofo a essere seppellito nello stesso luogo in cui era nato. Solo, è bastato a scavare la terra natale che non aveva lasciato mai: questa terra (o questo cielo?) dove si articolavano le figure della Ragione e dove il pensatore immobile uguagliava l’infinita mobilità dell’Essere. Era ancora il tempo in cui, nel campo del concetto, nessun viaggiatore era sconosciuto. Chiunque lasciasse una traccia, matematico, giurista o poeta, tradiva il proprio marchio di origine e il legame che lo incatenava alla trama del discorso vero[6]».

Questo perché, contro l’imperium degli “ismi” e contro ogni egemonia delle dottrine totalitarie, bisogna fare l’elogio di questa filosofia attuale che abbiamo qualificato come aperta e la cui origine non è altro che la mediterraneità del pensiero.

È in questo quadro della filosofia aperta che possiamo comprendere una delle funzioni assegnate alla filosofia da Michel Foucault, funzione complessa ma che deve cessare di “legittimare”, attraverso i diversi metodi di insegnamento o di ricerca, ciò che già si sa, per re-interrogare le evidenze, i postulati, Sappiamo già come riesaminare le evidenze, i postulati, per scuotere le abitudini e rischiare di pensare altrimenti, abbandonare la verità per il più rude compito di “dire il vero”. In questo senso, la filosofia si afferma come pensiero libero, strategia e lotta per la vita e per l’uomo.

La filosofia, come abbiamo visto, è nata come saggezza, riflessione nomade il cui oggetto è indefinito, illimitato, senza frontiere né sistemi; essa è, oggi, presente nel suo stato di “vagabondaggio”, presente al richiamo della ragione, pronta a servire lo scienziato, il politico, l’ideologo, lo stratega, lo storico, l’artista, il poeta, ecc. I filosofi sono attualmente viaggiatori provenienti da diversi luoghi, ma come scrive Desanti ne La filosofia silenziosa:

«Viaggiatori fecondi, nei loro paesi maestri di verità, ambasciatori di cose lontane, non avevano condannato nessuno al silenzio. Avevano semplicemente ridisegnato il campo in cui si sarebbe potuta inscrivere la parola filosofica e dove il filosofo avrebbe potuto cercare di ritrovare un sottile filo di voce[7]».

Dunque, possiamo dire che l’attuale cammino filosofico distrugga, attraverso un ritorno genealogico ai fondamenti della filosofia, quindi un ritorno alla grecità, il solco della verità sistemica ed immutabile per rimpiazzarla attraverso questo desiderio sempre rinnovato di scoprire le verità, qualunque siano le conseguenze, e di denunciare il progetto esclusivo di universalità come è stato imposto dalla ragione classica.

Al limite si può affermare, seguendo Michel Serres, che il progetto di universalità di questa ragione classica che ha operato per riduzione, può essere considerato come «una proiezione nel razionale della situazione violenta del Maître e del Colonizzatore. L’insensibile, l’impensabile e l’incosciente sono (dice Serres) letteralmente, eretici, selvaggi, schiavi; l’età classica colonizza le terre vergini attraverso negazione, omicidio e terra bruciata… cacciava i demoni… bruciava le streghe, gli ebrei e qualche astronomo; reprimeva l’immaginazione, dominava il sogno, eliminava l’errore, rifiutava, in senso stretto, la cultura, le culture; mimava continuamente le orde dei bianchi, che, dall’altra parte del mare, trucidavano gli Incas, gli Aztechi e gli Algonchini[8]».

È per questo che solo la filosofia aperta fondata sul potere della critica e l’imperativo della libertà può nel suo continuo viaggio fare delle incursioni nella strategia delle nostre abitudini mentali, pensare ed agire, per esempio, sui problemi della donna, della libertà, della sessualità, delle minoranze, delle prigioni, dei diritti dell’uomo, della qualità della vita: problemi acuti della nostra attualità.

In questo senso, la mediterraneità della filosofia si inscrive realmente nella sua erranza originaria quando, ad Atene, inventava il pensiero libero, la democrazia delle idee, la critica pubblica ed il dibattito. Allo stesso modo, si inscrive nella sua apertura attuale, quando, attraverso i continenti del sapere, naviga, non senza pericolo, sfidando i bastioni ed i muri che li dividono, per mettersi all’ascolto dell’oggi pensando, per esempio, all’improvviso manifestarsi delle verità, alla moltiplicazione delle tecniche, alla specificità e all’interferenza delle scienze, alla cittadinanza e ai problemi sociali, all’etica, alla guerra, alla sofferenza, alle deportazioni, ecc. problemi specifici che i differenti rami del sapere constatano ma che solamente la filosofia problematizza coi suoi concetti e la sua tecnicità.

[1] A. Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Editions Gallimard, Paris, 1973, p. 28

[2] Ivi, p. 26

[3] Ivi, p. 27

[4] Ibn Khaldoun, Discours sur l’histoire universelle, Editions Sindbad, Paris, 1978, t.3, p. 1049

[5] J. Bernhardt, La pensée présocratique, in La Philosophie paienne, Histoire de la philosophie de François Chatelet, Editions Hachette, Paris, 1972, p. 24

[6] J. Toussaint Desanti, La philosophie silencieuse, Editions du Seuil, Paris, 1975, p. 7

[7] Ibidem

[8] M. Serres, La communication, Editions de Minuit, Paris, 1978, p. 198

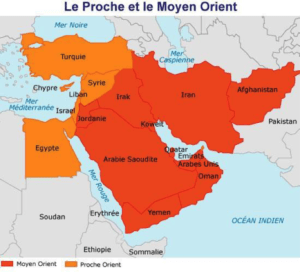

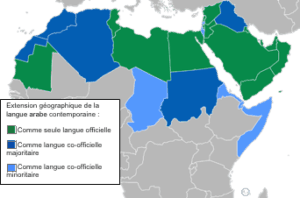

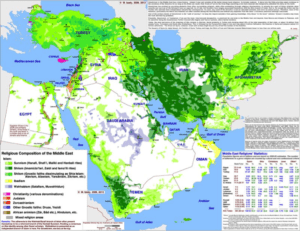

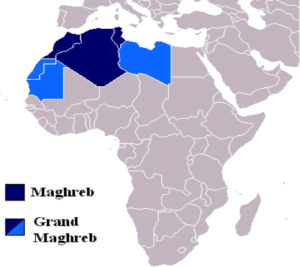

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).