“Basta che c’è la salute…” (In uno stato di polizia)

di Giovanni Magrì

- “Dittatura” e “Stato di polizia” sono parole che urtano il nostro orecchio ben educato di cittadini democratici. Eppure, appartengono al “vocabolario delle istituzioni” (non solo) europee, e vi appartengono tuttora. Non come “parolacce”, né come termini di gergo. Forse, come reperti linguistici di un’epoca passata; tuttavia ancora utili per capire noi stessi, e non solo per rispondere alla classica domanda filosofica «da dove veniamo?», ma anche per interrogarci su «dove vogliamo andare?», quando la strada si fa meno dritta e sorgono degli imprevisti. Come in questi giorni.

Di dittatura parlerò dopo. Il concetto è in parte equivoco, perché la sua definizione politica può mettere in ombra quella giuridica, che pure si può dare. E tuttavia, in generale crediamo di sapere cosa intendiamo, quando usiamo la parola “dittatura”. Un po’ meno, quando sentiamo parlare di “Stato di polizia”. Perciò, su quest’altro concetto vale la pena di spendere subito due parole.

In questi giorni, le nostre strade sono presidiate dalle forze dall’ordine, in misura e con una visibilità – una presenza fisica, direi – non abituali. Ma questo è solo un indizio, non l’essenza del concetto: non è la presenza fisica più o meno invadente degli agenti di polizia e dei loro mezzi a fare, di per sé, lo Stato (che poi è anche uno stato, con la minuscola) di polizia.

Se poi – ipotesi di scuola – un gruppetto di idealisti più o meno connessi con la realtà, magari senza un vero intento provocatorio (non conscio, per lo meno), decide di manifestare in strada proprio in questi giorni per ribadire l’attualità di certi ideali e di certi eventi di “liberazione”, e viene fermato dalla polizia perché starebbe violando il divieto di assembramento, e tra le altre lamentele “di repertorio” grida allo Stato di polizia, ecco, già ci avviciniamo un po’ di più all’essenziale del concetto, ma senza coglierlo ancora, a questa distanza. Del resto, allo Stato di polizia si è sempre gridato, ad intermittenza, nell’Italia repubblicana, almeno da quando al Viminale c’era Scelba e gli agenti di pubblica sicurezza si chiamavano “questurini”. Eppure, il regime fascista era caduto da pochi anni, e non si poteva non notare la differenza…

In verità, le radici del concetto sono molto più risalenti, e in un certo senso più “nobili”.

La parola, anzitutto – “polizia”, dico – è ovviamente di origine greca: è la stessa “politèia” che si trova in Aristotele e che abitualmente si traduce con “costituzione” o “forma di governo”, che poi attraverso le lingue latine è penetrata in quelle germaniche, per esempio nell’inglese, ulteriormente ampliando la sua già vasta area di significati e però generando due parole distinte, “polity” (l’ente politico determinato, tipicamente lo Stato, ma non solo) e “policy” (la politica come linea di direzione amministrativa, tipicamente al plurale: “le politiche per l’impiego”, “le politiche abitative”, “le politiche europee in tema di immigrazione”, etc.). Ecco, direi che affine all’inglese “policy” sia da considerare l’area semantica del tedesco “polizei”. Che c’entra il tedesco, si chiederà il lettore? C’entra.

Perché – ecco una seconda radice “nobile” – se dovessi dare una definizione attendibile del concetto, non troverei di meglio, in prima battuta, che citare Voltaire: «Tout pour le peuple, rien par le peuple». Oppure (appunto: in tedesco) Giuseppe II d’Asburgo-Lorena: «Alles für das Volk, nichts durch das Volk». Sia in francese, sia in tedesco, il gioco di parole fondato sull’assonanza riesce. E, a quanto pare, l’idea è stata concepita in francese (da Voltaire, appunto), ma proclamata in tedesco (che la primogenitura sia di Giuseppe II o di Maria Teresa d’Austria o di Federico II di Prussia, sta di fatto che sia gli Asburgo sia gli Hohenzollern erano più inclini dei Borbone di Francia ad ascoltare i filosofi illuministi). Questo è quel che troverete in qualsiasi buon libro di storia, alla voce “dispotismo illuminato”. E lo Stato di polizia, anzi, il Polizei-Staat, è la forma di governo che corrisponde al modello del cosiddetto dispotismo illuminato.

Ora, cerco di organizzare le idee. Nella locuzione “Stato di polizia”, per “polizia” s’intende il complesso degli agenti e dei mezzi al servizio del potere di governo: non solo, quindi, l’attuale “polizia giudiziaria” (alle dipendenze funzionali della magistratura inquirente per reprimere i reati e perseguire i loro autori), né solo il complesso delle cd. forze dell’ordine che svolgono compiti di pubblica sicurezza, ma (in senso proprio) ogni funzione amministrativa pubblica e (per metonimia) tutti coloro che vi sono addetti e tutti i mezzi che vi sono impiegati. La polizia, in questa accezione, c’è da quando c’è una funzione pubblica, da quando, cioè, determinati compiti, non solo di sicurezza, ma anche di benessere, sono affidati non alle cure dei privati (ognuno per sé) ma ad una organizzazione pubblica, e a maggior ragione da quando quell’organizzazione fa capo allo Stato e l’assolvimento di quei compiti è parte degli obblighi assunti col cd. contratto sociale. Ciò che però caratterizza la polizia nello Stato di polizia (e distingue quest’ultimo dallo Stato di diritto) è che il governo cura l’assolvimento dei compiti di polizia non attraverso la legge e nel rispetto della legge, ma sovvenendo direttamente ed immediatamente ad esigenze particolari e concrete e prescindendo dalle previsioni generali e astratte della legge (che in tanto può prevenire, limitare e controllare l’esercizio del potere di governo, in quanto è adottata da un potere distinto, tipicamente dal Parlamento, organo rappresentativo del popolo, qui in quanto insieme dei “governati”).

E qual è il presupposto “ideologico” di un tal modo di agire? È evidente: che i governanti (i sovrani) hanno a cuore il bene dei governati (i sudditi), anche perché, dopo Hobbes e a metà tra la decapitazione di Carlo I Stuart e quella di Luigi XVI, hanno imparato (chi meglio, chi peggio) che il loro potere si fonda non solo e non tanto sull’elezione divina e sulla legittimità dinastica, quanto soprattutto sull’obbedienza volontaria dei sudditi stessi (per svariati motivi: non solo la paura, ma anche la convenienza, per esempio); e proprio per questo, si estendono i compiti di polizia (non ancora sanità, istruzione e previdenza sociale, magari; ma, oltre alla repressione dei reati e alla garanzia della proprietà, anche le opere di pubblica utilità: strade, ponti, ricoveri…). Tuttavia, a sapere quale sia il bene pubblico sono solo i governanti (magari consigliati dagli esperti…) e non i governati, i quali, bene informati (l’inciso è fondamentale), possano essere consultati e magari decidere per sé e su di sé (diventando, così, da sudditi che erano, cittadini); e ciò perché, in ultima analisi, la cura della sicurezza, ma anche del benessere, dei sudditi è, come si usava dire appunto nel XVIII secolo, una “graziosa concessione” del sovrano, non (ancora) un diritto dei cittadini cui corrisponda, da parte dei governanti, un vero e proprio obbligo e una posizione di “servizio”, accompagnata da un potere solo funzionale, così come sarà dalla metà del XIX secolo, con lo Stato di diritto e il parlamentarismo borghese.

Ecco: questo è lo Stato di polizia, le sue forme (puntuali atti di governo senza riserva di legge parlamentare) e i suoi fondamenti ideologici. Con un notevole tasso di semplificazione, che il lettore mi vorrà perdonare facendomi credito della sua fiducia. Sicché, tornando al nostro esempio di scuola, il nostro gruppetto di manifestanti fermato dalla polizia non avrà nulla di che lamentarsi se gli agenti potranno dimostrare di avere esercitato un potere interdittivo previsto dalla legge (e, in particolare nel secondo Novecento, anche dalla Costituzione); e se gli sarà accordata la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per fare dichiarare, invece, che quel potere è stato esercitato, eventualmente, in modo illegittimo, per fare rimuovere l’impedimento a manifestare e fare revocare qualsiasi misura limitativa della libertà personale o di altri diritti civili. Ove mancasse una di queste condizioni, e i nostri manifestanti si trovassero in balìa della decisione puntuale del potere di governo e della sua applicazione arbitraria, unilaterale, indiscutibile da parte degli organi di polizia, allora avrebbero scoperto, loro malgrado, di vivere in uno Stato di polizia.

Ma a questo punto, almeno sulla prima “parolaccia”, ne sappiamo abbastanza per lasciare le ipotesi di scuola e venire ai casi di cronaca.

- Dunque: tutte le misure di “contenimento” o di “distanziamento sociale” adottate sul territorio nazionale italiano a partire dal 1 marzo scorso hanno comportato la limitazione di diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, anche in posizione di particolare rilievo (penso, con un occhio a numerosi casi di cronaca, soprattutto agli articoli 14 e 16: ma l’elenco dovrebbe essere assai più lungo). L’articolo 16, in particolare, è emblematico: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza». Certo, nel nostro caso i motivi di sanità e di sicurezza ricorrono; ma non è secondario che le limitazioni ad essi legate debbano essere stabilite in via generale dalla legge.

I giuristi in questi giorni ci hanno messo più di una toppa, a maggior ragione considerato che l’ormai famoso “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” non è un atto tipico cui la Costituzione attribuisca forza e vigore di legge (per capirci: il decreto legge è sì un atto avente forza di legge, che può essere legittimamente emanato solo se sussiste un caso straordinario di necessità e urgenza, e che cessa di vigere dopo 60 giorni, salvo l’obbligo del Governo di presentare il decreto, il giorno stesso in cui lo emana, alle Camere per la sua conversione in legge ordinaria; ma, anche per un primo vaglio di costituzionalità, il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica, non certo adottato con D.P.C.M.). Se capisco bene, si è riconosciuto molto (troppo?) facilmente al Presidente del Consiglio una sorta di potere commissariale di salute e incolumità pubblica su tutto il territorio nazionale, cui conseguirebbe il potere di emanare ordinanze “contingibili e urgenti”, analogo a quello che hanno, rispettivamente, il Sindaco e il Prefetto sui territori del Comune e della Provincia; e non si è posto un problema formale di riserva di legge e di gerarchia delle fonti. Bene: poteva anche essere il caso. Ma poiché ora la questione si ripropone con riferimento alla cd. fase 2, cioè alla graduale riapertura delle attività economiche e, correlativamente, della libera circolazione delle persone, è abbastanza interessante osservare con quali argomenti si sta sviluppando un dibattito che deve, sì, concludersi in tempi relativamente brevi, ma non è più compresso dall’urgenza di far fronte a una curva precipitosamente crescente della mortalità.

Dunque? Il Presidente del Consiglio, già affermato giurista, risolve tutto dichiarando che «al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani» (11 marzo) e, un mese dopo, che “abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto» (10 aprile). Il presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” del 20 marzo, si lamenta dei colleghi che “cavillano” e fanno gli “azzeccagarbugli”: quelle del Governo «per ora mi paiono misure a favore della più democratica delle libertà: libertà dalla malattia e dalla morte. […] Quale diritto è più fondamentale del diritto di tutti alla vita e alla salute?». Ma soprattutto, «nelle situazioni di emergenza lo scopo giustifica i mezzi». Soggiunge Zagrebelsky: «Ma certamente non tutti. Solo quelli che abbiano ragionevolmente quella finalità». Di che ragionevolezza, o razionalità (in uno scritto non scientifico è difficile distinguere), stiamo tuttavia parlando? Della razionalità strumentale, dell’adeguatezza “tecnica” del mezzo al fine? Ma allora la riserva dell’insigne costituzionalista è (giuridicamente) pleonastica! I mezzi sono tali proprio perché rivolti a un fine (qui non si richiede neppure che siano “i più adeguati”, “proporzionati” o “commisurati” ad esso; ma debbo ritenere che la forma-intervista abbia fatto premio sul sicuro mestiere del giudice costitituzionale). E tuttavia, l’agire giuridico si distingue dall’agire tecnico (finché se ne vuole distinguere) proprio perché in diritto lo scopo non giustifica qualsiasi mezzo, ma solo determinati mezzi possono essere giuridicamente efficaci (in quanto anzitutto validi), dal momento che solo quei mezzi soddisfano i requisiti formali che li rendono tali da contemperare i diversi interessi, valori, beni coinvolti nella fattispecie: fini molteplici, cioè, e potenzialmente o attualmente confliggenti.

In tempi non sospetti (1921) Carl Schmitt si impegnò in una definizione di dittatura dal punto di vista della forma giuridica (non del contenuto politico) e scrisse che dittatura «significa il dominio di un modo di procedere interessato unicamente a conseguire un risultato concreto, l’eliminazione del rispetto – essenziale al diritto – per la volontà opposta di un soggetto di diritto, qualora questa volontà si metta di traverso al raggiungimento del risultato; quindi [dittatura] significa anche svincolamento del fine dal diritto». Dunque: Schmitt ci dice che essenziale al diritto è il “rispetto” per una volontà soggettiva astrattamente capace (perché a sua volta giuridicamente riconosciuta) di ostacolare il raggiungimento del risultato; se essenziale è invece il raggiungimento del risultato, con qualsiasi mezzo e, quindi, possibilmente col mezzo più efficace e più efficiente, anche “mancando” di quel rispetto (che non vuol dire necessariamente accoglimento della volontà opposta), allora siamo ancora nel campo delle “tecniche” di governo, ma già un passo fuori dal diritto.

Siamo nella dittatura? Politicamente, dubito, ed anzi mi sentirei di escludere, che vi sia la deliberata volontà di violare i diritti e le garanzie liberal-democratici e, soprattutto, di farlo in modo permanente e strutturale. “Dittatura”, però, oltre che un’ingiuria politica può anche essere un istituto (para-) giuridico; lo era, per esempio, nella res publica romana, con fini (anche molto generici: rei publicae constituendae causa et legibus scribundis) e per un tempo (sei mesi) pre-assegnati dall’ordinamento giuridico. L’essenza di questo istituto è magistralmente ricordata dallo stesso Schmitt: una sospensione del diritto, allo scopo di (ricostituire le condizioni per) attuare il diritto stesso. E, ci ricorda sempre Schmitt, «il fine buono, vero o presunto, non può legittimare alcuna violazione del diritto, come la realizzazione di uno stato di cose conforme a giustizia non conferisce di per sé autorità legale». Se, interrogato sulla dittatura, un giurista non ricorda (per lo meno, anche) questo, allora come giurista non sembra avere molto altro da dire sull’argomento.

- A questo punto, comincio a capire l’uscita di Giorgio Agamben: non la prima, quella tanto criticata dello scorso 11 marzo, ma una più recente, resa pubblica sotto il titolo Una domanda il 14 aprile. Così Agamben: «Un’altra categoria che è venuta meno ai propri compiti è quella dei giuristi. Siamo da tempo abituati all’uso sconsiderato dei decreti di urgenza attraverso i quali di fatto il potere esecutivo si sostituisce a quello legislativo, abolendo quel principio della separazione dei poteri che definisce la democrazia. Ma in questo caso ogni limite è stato superato […]. È compito dei giuristi verificare che le regole della costituzione siano rispettate, ma i giuristi tacciono. Quare silete iuristae in munere vestro?». Non si tratta, per come intendo i termini della questione, di un “conflitto delle facoltà” tra costituzionalisti e virologi per stabilire chi debba “dettare la linea” nell’emergenza presente (e a maggior ragione in quella a venire, che forse non sarà emergenza sanitaria ma certamente sarà emergenza sociale); si tratta piuttosto di una “lotta per la sopravvivenza” che i giuristi sono invitati a combattere con se stessi, per decidere se preservare la loro ragione di esistenza (culturale e civile) o abdicare, in nome del “buon senso” e/o del “senso comune”, a quelle ragioni squisitamente formali che definiscono la loro disciplina, in mezzo alle altre.

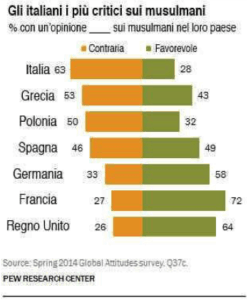

Se non che, Agamben da un mese ripete essenzialmente questa tesi: «Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette “ragioni di sicurezza” e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di insicurezza». Tesi di sicura presa tra chi orecchia la filosofia, perché richiama il Freud de Il disagio della civiltà, più alla lontana il Canetti di Massa e potere o il Marcuse di Eros e civiltà ma, soprattutto, la fondazione hobbesiana dello Stato e del contrattualismo dei moderni. E tuttavia, anche davanti a questa prospettazione un giurista consapevole dovrebbe avere qualcosa da eccepire. Anzitutto perché i termini in questione – sicurezza e libertà – sono univoci solo in quanto proiezioni della psicologia di massa “catturate” dalla propaganda politica, ma sono estremamente ambigui ed esigono di essere precisati se devono essere trattati come beni giuridici o valori costituzionali tra cui scegliere: per tacere della libertà, è evidente, per esempio, che altro è la minaccia alla sicurezza della vita rappresentata dal virus, altro è la minaccia a qualsivoglia altro bene giuridico rappresentata dall’ingresso, nel territorio dello Stato, di migranti “irregolari”. Ma soprattutto – e così muovendo da Agamben ci riallacciamo agli “stili comunicativi” del presidente Conte e del professor Zagrebelsky – perché presumiamo di trovarci in regime di “legalità costituzionale”, dove varie pretese sono tutelate come “diritti fondamentali” e questi ultimi possono evidentemente entrare in conflitto tra loro; allora, il conflitto non si dirime sacrificando una volta per tutte la libertà alla sicurezza (o viceversa), né tanto meno affermando che un diritto è più fondamentale degli altri; bensì – ci è stato insegnato per circa mezzo secolo – praticando una tecnica specifica, chiamata “bilanciamento” o “ponderazione”. Essa, ci insegna il teorico del diritto, consisterebbe nella «valutazione comparativa, condotta caso per caso, di quale principio prevalga in relazione a quel singolo caso», per cui «i rapporti fra princìpi costituzionali divengono così mobili, mutevoli da caso a caso»; tenendo conto, peraltro, che, «almeno nel controllo di costituzionalità accentrato, ‘caso per caso’ non significa ‘in relazione a ogni singolo caso specifico’, ma ‘in relazione a ogni singolo caso generico’ [ad ogni fattispecie astratta, si potrebbe dire]. A differenza dei giudici ordinari, infatti, la Corte costituzionale non decide su fatti, ma su norme (generali e astratte)» (così M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, Giappichelli, Torino 2003, pp. 241-43).

Come si vede, questa tecnica del “bilanciamento” implica un ragionamento complesso: essa esige che si definisca il significato dei due (o più) principi coinvolti, che si definisca altresì la fattispecie astratta da disciplinare (o, nel giudizio della Corte, quella già disciplinata da una legge ordinaria) e che si valuti se, nella fattispecie in esame, i principi possano essere contemperati o, dove ciò non sia possibile, quale dei due debba prevalere in quel caso; con un giudizio che, d’altra parte, non può essere improntato al criterio di gerarchia né a quello di specialità (come si farebbe con norme che assumano la veste di “regole”) e che perciò non può consistere in una mera, immediata sussunzione. Al di là dei tecnicismi giuridici: in sostanza, si tratta di un ragionamento che si muove su più livelli di astrazione, e che richiede di attribuire un diverso peso a diversi fattori di somiglianza, i quali per parte loro sono irriducibili alla quantità di note comuni tra due o più fattispecie, perché hanno a che fare invece con i significati, le intenzioni normative e le strutture di valore. È un ragionamento, dunque, che molto difficilmente può essere svolto, o anche solo “imitato”, da una macchina o comunque servendosi di un algoritmo, perché non può consistere nell’esecuzione di un “programma” interamente predefinito, e semmai si espone al rischio che «l’interprete lavori sulla base di semplici sue “intuizioni valutative”». Anche per questo, il bilanciamento trova il suo luogo elettivo in una discussione collegiale, che si svolga sul jus conditum nella camera di consiglio della Corte costituzionale, o, de jure condendo, nell’aula del Parlamento in sede legiferante. La forma dell’atto (legge ordinaria, o tutt’al più decreto legge, anziché D.P.C.M.) trova dunque una spiegazione politico-sostanziale.

Ma, di tanta complessità, nel dibattito attuale v’è (troppo) scarsa traccia. Non traspare la consapevolezza che il primato della tutela della salute possa essere semmai, e legittimamente, un risultato del bilanciamento, non la sua premessa (ché, altrimenti, nessun vero bilanciamento avrebbe luogo). Né che il diritto possa e debba giudicare i mezzi impiegati (compresa la forma degli atti), non per la loro adeguatezza a un fine unico, ma per il loro rispetto di fini molteplici (o, forse meglio, plurali). Né che “sicurezza” (e, a dirla tutta, anche “libertà”) si dicano in molti modi, cioè possano significare molte cose diverse per diverse persone e diversi gruppi in tempi e condizioni diversi, e non si bilancino, né si scambino, mai una volta per tutte. In generale, l’impressione è che i giuristi non trovino il coraggio di dimostrare ai loro interlocutori che risposte come “sì e no”, “dipende”, “non è così semplice” o addirittura “non lo so” non sempre sono “cavilli” da “azzeccagarbugli”, ma (per lo meno: talvolta) esprimono senso della complessità, disponibilità al dialogo e, in ultima analisi, rispetto per l’alterità (tema, questo, caro da sempre a Bruno Montanari). Che cosa ci è successo? E che cosa è successo alla società civile, per cui i nostri discorsi non vengono più compresi?

- A queste domande sarà il caso di rispondere e io stesso mi riprometto di farlo, in altra sede. Qui tengo solo a precisarne lo spirito. Come ho già accennato, non ho inteso sostenere che in atto vi sia nel nostro Paese la volontà politica di instaurare uno Stato di polizia o una dittatura. Ve n’è, però – e di questa segnalazione mi assumo la responsabilità – la possibilità giuridica, accompagnata dall’assordante silenzio di alcuni tra coloro che sarebbero attrezzati per riconoscerne da lontano i contorni: i giuristi (non tutti ovviamente silenti, e tra i molti che hanno levato la voce mi limito a segnalare gli interventi, equilibrati e precisi, di Sabino Cassese e di Giovanni Pitruzzella). Ora, il diritto – questo lo sa chi lo pratica, e forse è difficile da cogliere dall’esterno, ma vi prego di rifletterci – non serve per distinguere i “buoni” dai “cattivi” e, in questo caso, per dubitare della “buona fede” del Governo (sulla quale metterei la mano sul fuoco, a titolo personale; ma questo non ha davvero nessuna importanza), bensì per essere relativamente garantiti che chiunque, animato da ottime o da pessime intenzioni, tuttavia non possa nuocere più di tanto ai beni fondamentali della convivenza. In quest’ottica, diventa fondamentale il fattore-tempo: se l’emergenza ha imposto una de-formazione delle forme giuridiche di garanzia, ebbene, questa deformazione deve durare il meno possibile e, in ogni caso, solo fin tanto che i tempi dell’emergenza non ricadano sotto la capacità di previsione e di gestione delle forme ordinarie. Salvo che non si voglia prendere atto – per restare nelle varianti semantiche derivate dalla parola “forma” – che la “deformazione” è stata l’annuncio di una “trasformazione”, sempre possibile e talora necessaria, ma bisognosa di una nuova legittimazione.

Se i virologi, gli immunologi, gli infettivologi, gli epidemiologi sono – a buon diritto – rigorosi e, auspicabilmente, anche trasparenti nel comunicare i loro parametri di valutazione del rischio e i loro protocolli di contenimento dell’infezione, i giuristi mancherebbero al loro dovere di studiosi e di cittadini se fossero omertosi nel comunicare un punto: non tanto che siamo in uno Stato di polizia, ma, piuttosto, che c’è una decisione grave da prendere (molte, in verità, che girano intorno a un paio di dilemmi etici da chiarificare); che non ne sappiamo abbastanza per eludere il rischio e la responsabilità della decisione; che la “tecnologia” per condividere la responsabilità delle decisioni in condizioni di incertezza esiste in Occidente da almeno duemilacinquecento anni, e si chiama “politica”.

La quale, ovviamente, quanto più si dispone ad affrontare (insieme) il novum, tanto più si giova di conoscenze acquisite: delle conoscenze sperimentali bio-mediche, così come del deposito di esperienza storico-sociale e istituzionale rinvenibile ad esempio nella Costituzione, ma più in generale nella cultura giuridica. Tutte queste conoscenze sono preziose per immaginare (rectius: rappresentarci) ciò che non sperimentiamo direttamente, e così definire sempre meglio ciò su cui si deve decidere. Ma, per quanto auspicabilmente sempre più ridotto, lo spazio della decisione, cioè dell’incertezza, del rischio e della responsabilità, non può essere logicamente assorbito nello spazio dell’informazione. Ha detto, in questi giorni, il “vegliardo” Habermas, in un’intervista rilasciata a Le Monde e tradotta per La Repubblica: «Da un punto di vista filosofico, mi colpisce che la pandemia oggi costringa tutti a riflettere su qualcosa che prima era noto ai soli esperti. Oggi, tutti i cittadini stanno imparando come i loro governi debbano prendere decisioni ben sapendo i limiti delle conoscenze degli stessi virologi consultati. Raramente, il terreno per l’azione in condizioni di incertezza è stato illuminato in modo così vivido. Forse questa esperienza insolita lascerà il segno nella coscienza della sfera pubblica». Per un verso, sarebbe ovvio che fosse così. Per un altro verso, non sembra una descrizione verosimile del modo in cui la “coscienza della sfera pubblica” sta evolvendo, sotto i nostri occhi, in Italia e in molti altri paesi occidentali. Ma se Habermas, dal suo osservatorio tedesco, sperimenta, e ci racconta, un altro modo di comunicare il sapere scientifico e di condividere la decisione politica, ebbene, anche questo vale per noi come minimale esercizio di utopia razionale.

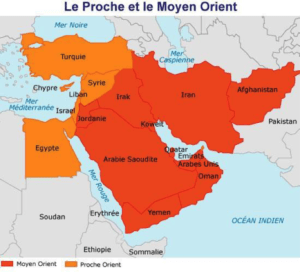

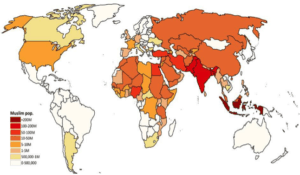

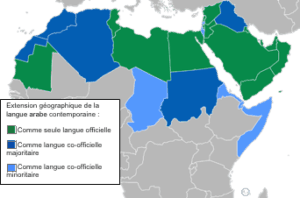

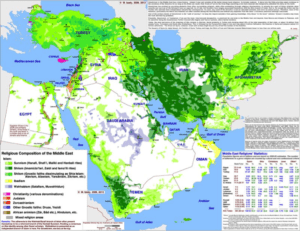

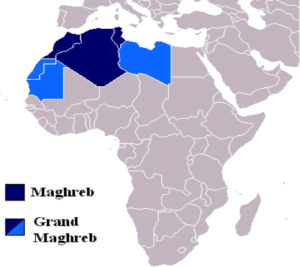

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).