La VII uscita di Pagine Heideggeriane ospita un saggio di Francesca Greco, dottoranda presso la Stiftung Universität Hildesheim il cui ambito di ricerca e’ costituito dal tema della negatività e della spazialità nel confronto tra la riflessione di Martin Heidegger e quella di Kitarō Nishida. L’autrice ricostruisce la formazione del concetto di spazio nella meditazione heideggeriana individuando nella topologia del Dasein la prima manifestazione dell’essenza della spazialita’, per poi declinarla attraverso le varie svolte che avvengono nel pensiero dell’autore.

Francesca Brencio

La spazialità: un filo rosso nel pensiero heideggeriano

di

Francesca Greco

Nelle sue diverse modalità il concetto di spazio accompagna costantemente il pensiero di Heidegger dagli inizi con Essere e Tempo fino alle sue opere mature, dove la verità stessa trova il suo luogo nella radura dell’essere. Seguendo il leitmotiv della multiforme trattazione dello spazio, il pensiero di Heidegger si la-scia allora delineare come una mappa, la quale si estende lungo l’intero panorama della sua complessa produzione e ne fornisce una significativa chiave di lettura1.

Ben lontano da Heidegger è l’intendimento dello spazio come misurazione matematica di distanze e grandezze o come un qualcosa di potenzialmente isolato e privo di relazioni. Egli critica l’oggettualizzazione (Verdinglichung) dello spazio già in Essere e Tempo rigettando in poche pagine sia la concezione cartesiana di questo come estensione2 sia, più approfonditamente, quella kantiana dello spazio come rappresentazione legata alle forme a priori dell’intuizione pura3. Agli occhi del giovane Heidegger nella filosofia trascendentale di Kant, nonostante lo stretto legame del soggetto col mondo ed i suoi oggetti, spazio e tempo sono ancora troppo dipendenti dal soggetto per aspirare ad una comprensione autentica del mondo e del suo rapporto con l’esserci. Proprio per questo egli nell’opera del ’27 decide di radicare la spazialità nella costituzione stessa dell’esserci come essere-nel-mondo4. L’esserci dunque è prima di tutto spaziale nel senso che si trova nel mondo ed è sempre e comunque presente nel mondo ed aperto ad esso. Questo in-essere non è affatto un esser-dentro, come qualcosa di semplicemente-presente (Vorhanden) all’interno di un’estensione spaziale, poiché questa seguirebbe un’interpretazione prettamente ontica dello spazio. L’in-essere è invece un esistenziale5 , ovvero parte intrinseca della struttura ontologica che costituisce l’Esserci. Nell’analisi dell’Essere-nel-mondo sviluppata nel §12 di Essere e Tempo Heidegger si sofferma sul significato originale della proposizione ‘in’ e scrive:

“«in» deriva da innan-, abitare, habitare, soggiornare […] L’espressione «bin», «sono», è connessa a «bei», «presso». «Io sono» significa, di nuovo, abito, soggiorno presso…il mondo, come qualcosa che mi è familiare in questo o quel modo. «Essere» come infinito di «io sono», cioè inteso co-me esistenziale significa abitare presso…, aver familiarità con… L’in-essere è perciò l’espressione forma-le ed esistenziale dell’essere dell’Esserci che ha la costituzione essenziale dell’essere-nel-mondo” 6

Nel mondo-ambiente (Umwelt) in cui si ritrova gettato l’esserci incontra le cose come strumenti nella loro semplice-presenza (Vorhandenheit) ed utilizzabilità (Zuhandenheit). Questo mondo mostra all’esserci il suo costante rimandare ad una totalità di riferimenti7, appagatività e significatività e allo stesso tempo individua la radicale differenza che si dà nella spazialità intesa onticamente come qualità del mondo-ambiente o compresa ontologicamente come parte integrante della struttura esistenziale dell’esserci:

“L’esserci occupa spazio nel senso letterale che se lo prende […] Esistendo, esso si è già sempre dato un lasco spaziale. L’esserci determina sempre il proprio luogo in modo tale da riandare, dallo spazio che si è predisposto e ordinato, al «posto» che si è riservato.” 9

All’interno di questo panorama l’esserci trova il suo posto, o meglio scopre il posto che ha sempre avuto, ed in riferimento ad esso apre intorno a sé un raggio d’azione e relazione che Heidegger definisce prossimità (Gegend)10. Muovendosi, agendo e interagendo nello spazio l’esserci apre una regione (Gegend) ed invita ad addentrarvisi, questa regione che lo circonda, protegge e definisce ne incornicia ed orienta costantemente l’esistenza. L’essere-presso questa cornice come possibilità di movimento da parte dell’esserci assume secondo Heidegger il carattere fondamentale del ‘dis-allontanamento’ Ent-fernung11 perché esso [l’esserci] è per essenza dis-allontanamento, cioè spaziale12. La spazialità viene colta dall’esserci tramite il ‘ci’, ovvero il suo essere qui ed ora in un determinato momento storico. Il ‘ci’ consegna dunque l’esserci alla sua fattualità (Faktizität), cioè e lo rivela fino in fondo nella sua propria gettatezza (Geworfenheit). La fattualità affonda infatti le radici nell’esser gettato come modalità peculiare dell’esserci e del suo rapporto per così dire manuale13 col mondo. In questo modo possiamo affermare che la spazialità dell’esserci è profondamente radicata nella gettatezza del ci, gettatezza che viene inizialmente assunta nell’inautenticità del ‘si’. Ma nel momento in cui Heidegger in Essere e Tempo rivela la funzione fondante della temporalità (Zeitlichkeit) per la comprensione ontologica dell’Esserci, risulta dunque necessario derivare la spazialità specifica di quest’ultimo dalla temporalità. In relazione a ciò Heidegger nel §70 scrive lapidariamente: “l’entrata dell’esserci nello spazio è possibile solo sul fondamento della temporalità estatico-orizzontale”14.

Ma è solo sul finire degli anni ’30 che la fattualità e soprattutto la gettatezza vengono delineate in tutta la loro complessità nel contesto della storicità dell’essere; questo è il periodo in cui Heidegger si dedica alla stesura del saggio L’origine dell’opera d’arte, e alla scrittura di opere come i Contributi alla filosofia. Dall’evento e Besinnung. Heidegger sembra qui abbandonare l’impostazione fenomenologica per immer-gersi in quello che lui chiama il ‘pensiero dell’evento’ (Ereignisdenken), in virtù della cui radicalità potrà essere pensato il definitivo congedo del pensiero dalla metafisica. La concezione dell’essere come sem-plice-presenza, quella triviale dello spazio, e di conseguenza quella del ci come mera ubicazione, e l’abituale interpretazione della verità come equivalenza vengono superate nel pensiero storico dell’evento.

Ciò che l’evento eventua15 è per l’appunto la verità, sul cui significato originario e provenienza non si è tutt’ora abbastanza domandato. Secondo Heidegger, il sempre nuovo emergere della verità si manifesta nel nostro tempo sotto forma di evento, ovvero accade dandosi e aprendosi. Il concetto di verità non può più dunque risolversi in una qualche affermazione, così come la metafisica l’ha concepita dai tempi di Aristotele fino a Nietzsche. La reclusione della verità in una dichiarazione o in una definizione nel desiderio che questa sia durevole, se non addirittura eterna e assoluta, ne fraintenderebbe l’essenza più intima.

Già nel §44 di Essere e Tempo Heidegger cerca di riportare alla luce il fenomeno originario della verità, intesa secondo il sentire greco, come αλήθεια. Questo termine, interpretato e tradotto da Aristotele in poi lungo tutta la tradizione filosofica, è venuto via via assumendo il significato di concordanza, accordo, armonizzazione con una certa sostanza o sostrato ben determinato della realtà o come lo formula San Tommaso nella tradizione latina veritas è adaequatio rei et intellectus16.

Proposito di Heidegger è quello di smascherare la presunta innocenza della traduzione e l’autorità della tradizione, le quali nascondono in sé già una forte interpretazione del concetto ed un percorso intellettuale ben strutturati. Ciò con cui le cose dovrebbero corrispondere è venuta assumendo il carattere di ‘cosa in sé’ dietro la quale si nasconderebbe la vera natura di tale cosa non inficiata dal suo ingannevole apparire. Il concetto di cosa in sé fa dunque riferimento ad un’essenza (Essentia) che funge da sostrato ultimo o sostanza fondamentale di tale cosa e che nel suo caso più estremo viene indicata come Dio stesso. Nel contesto della scolastica e della metafisica infatti ci si è talmente abituati a tale trasposizione da diventare ovvia e scontata al punto che nella riflessione non si insinua più neppure il sospetto che la questione possa invece diventare altamente problematica. Secondo Heidegger il pensiero metafisico si è talmente allontanato dall’originaria accezione della verità come αλήθεια che nelle traduzioni, innanzitutto in latino co-me nelle molte altre lingue compreso il tedesco, il suo sentire greco è andato quasi del tutto perduto. Conseguenza dell’oblio della verità ad opera della metafisica è il non mettere più in discussione o in relazione la traduzione con la sua lontana provenienza e così della verità non è stato più autenticamente domandato.

L’intento di Heidegger è allora quello di attingere nuovamente all’origine dell’αλήθεια per restituirle il suo carattere più proprio di scoperta e rivelazione. Quello che comunemente viene tradotto con ‘verità’ (Wahrheit) Heidegger preferisce rendere con il temine ‘Unverborgenheit’, ovvero ‘non-nascondimento’ do-ve in tedesco ‘un’ riveste la funzione dell’alfa privativo, mentre ‘Verborgenheit’, che deriva dal verbo ver-bergen, cioè nascondere, sta ad indicare la segretezza, nel senso di riserbo e non pubblicità di questo evento. Lo scoprire della verità non è semplice identificazione, individuazione o riconoscimento, essa è rivelazione di qualcosa che era appunto nascosto e che adesso come un evento improvviso si manifesta, si mostra e si lascia vedere. L’alfa privativo enfatizza la negatività del non-essere-più-velato e mette in movimento il gioco costante di svelamento e nascondimento della verità che fa di essa una ri-velazione, ovvero un continuo coprire e scoprire e così via senza sosta. Con questo non si intende affatto che ciò che si stava nascondendo nell’oscurità viene prontamente alla piena luce in tutta la sua interezza e il suo essere. Come si può notare dalla stessa traduzione della parola ‘non-nascondimento’ o ‘rivelazione’, il nascondimento e il velarsi non dilegua del tutto, bensì rimane ben presente sullo sfondo di tale rivelazione e la rende addirittura possibile, sorreggendola ed interagendo profondamente con il rivelato. La verità di Heidegger è una verità pudica, che alla nudità della sua rivelazione contrappone una certa riservatezza. La scelta di Heidegger di tradurre αλήθεια con Unverborgenheit si carica adesso di una particolare valenza, in virtù della quale egli persegue il tentativo da un lato di non sopraffare l’originario significato della parola e dall’altro di ricontestualizzarla nella cornice del pensiero contemporaneo; pensiero che, in balìa della metafisica, sembra non solo aver smarrito il cammino che porta al luogo della verità, ma anche dimenticato ciò che stesse cercando. Importante è qui forse da notare che Heidegger non guarda a questa dimenticanza come ad un’imperdonabile colpa, ma piuttosto ne sottolinea il genuino e sincero gioco del darsi e ritrarsi della verità, gioco che costituisce la struttura fondamentale dalla quale l’interpretazione di qualsiasi fenomeno ad essa legato non può prescindere.

Nella seconda metà degli anni ’30 egli ripropone il problema della verità soprattutto ripensando nella loro originalità l’esser-cosa della cosa e il ci dell’esser-ci. Il filosofo di Meßkirch ha bisogno adesso di nuovi strumenti per intraprendere il cammino dell’evento e comincia da degli accorgimenti stilistici nella scrittura che si fanno notare soprattutto in Besinnung, dove per esempio l’essere, manifestandosi come evento, viene adesso scritto ‘Seyn’ con la ‘y’ greca. Il ‘ci’ dell’esser-ci viene ora enfatizzato dalla presenza del trattino nel suo ruolo di tramite nel fondamentale rapporto tra l’esserci e l’essere, la puntualizzazione del ci sottolinea infatti nel loro rapporto sia la vicinanza che la differenza tra i due. Dalla prospettiva ontologica il ci è il luogo dove la verità dell’essere avviene e viene esperita, punto storico che fa da perno accogliente e raccogliente la relazione dell’esser-ci con l’essere. La verità, pensata come privilegiata via d’accesso all’essere, avviene in quanto verità dell’esser-ci in luogo del ci. Qui assistiamo allo spostamento di significato della terminologia utilizzata da Heidegger nell’opera del ’27: nel contesto della filosofia dell’evento l’essere-nel-mondo viene ripensato come originario abitare nella verità e parallelamente ciò che in Essere e Tempo in qualità di tratto fondamentale dell’esserci veniva esposto come apertura al mondo viene adesso presentato come apertura alla verità17.

La verità così concepita non ha nulla a che vedere con un qualcosa che si possa ottenere o possedere. Quando Heidegger parla dell’appropriazione della verità non intende la verità come un oggetto afferrabile con le mani e di cui si possa diventare padroni, ‘appropriarsi’ (sich eignen) rende al meglio la sua sfumatura nel significato di ‘far proprio’, lasciar essere la cosa ciò che essa è così come essa è. Nel gioco di luci ed ombre dell’avvenire della verità l’aprirsi di tale verità si presenta come un doppio movimento che non solo porta alla luce quel mondo, che con essa si apre e crea una contrada dalle caratteristiche peculiari, ma rivela anche ciò che ad esso funge da fondamento per il suo manifestarsi e che Heidegger chiama terra. La terra è la tendenza alla chiusura e alla segretezza per eccellenza, per sua propria natura essa si ritrae e dunque si nega al mondo, il quale invece è tendenza all’apertura e luminoso svelamento. Insieme terra e mondo avvengono nel loro più profondo essere nel movimento di chiusura e apertura e sono indispensabili l’uno all’altro. Solamente lo schiudersi della terra come il chiudentesi rende possibile l’emergere del mondo da essa. Entrambi si incontrano e scontrano nel ci storico dell’esserci il quale eventualizzando nel suo contesto mette in scena questa lotta nella sua verità. Il Mondo si apre alla sua essenza (Wesen) nella storicità: “dove cadono le decisioni essenziali della nostra storia, da noi raccolte o lasciate perdere, disconosciute e nuovamente ricercate, lì si mondifica il Mondo18 e la terra ne sostiene l’agire facendogli da sfondo. Il ci dell’esserci si dà allora come luogo privilegiato dell’avvenire della verità, nella cui gettatezza l’esserci stesso scopre di abitare, ed aver sempre abitato, nella verità19.

L’abitare viene introdotto nella filosofia heideggeriana come maturazione del concetto di essere-nel-mondo ed ulteriore impulso per un filosofare che sviluppi ulteriormente il pensiero della verità, in particolare della verità dell’uomo nel suo esserci, dato che egli abita il mondo ed ha continuamente a che fare con le cose che lo costituiscono. Le cose sono parte essenziale del mondo in quanto esistenziale e del nostro abitare in esso, per comprendere la relazione dell’uomo con esse Heidegger analizza come queste vengono costruite, abitate e pensate. Nel pensiero occidentale la concezione della cosa si scinde da una parte nell’intenderla come sostanza o cosa in sé solitamente inaccessibile o dall’altra come qualcosa di triviale e di poca importanza, me che meno filosofica. Heidegger addita invece una stretta relazione tra cosa e verità e lo fa in un momento del suo pensiero che lui stesso definisce di svolta (Kehre)20. Della cosa non ci si può accontentare di una definizione ex negativo come qualcosa che indica tutto ciò che non è nulla. La cosa dopo la svolta assume una forte connotazione ontologica che la vede addirittura protagonista dell’evento della verità e del raccoglimento della quadratura (Geviert) o quaternità. Una cosa può essere creata, come l’opera d’arte nel saggio su L’origine dell’opera d’arte, o costruita, come un tempio21 o un ponte22, riportato come esempio nella conferenza del ’51 Costruire, abitare, pensare. In queste cose si schiude la verità come equilibrio bellicoso tra terra e mondo.

Ma cos’è dunque una ‘cosa’ in contrasto con ciò che di essa comunemente si pensa? Heidegger scrive:

“ciò che si presenta come naturale non è che l’abituale d’una lunga abitudine che ha dimenticato il disa-bituale da cui deriva, […] la fiducia nell’interpretazione abituale della cosa non ha che un fondamento apparente. […] Anche il vivo soggiornare presso le cose, anteriore ad ogni riflessione, basta ad avvertirci che questo concetto non coglie nella sua effettiva natura il carattere della cosa”23.

Ciò che ci aiuta a scuotere questa certa familiarità con la cosa e a riscoprirne l’origine ci viene reso manifesto soprattutto in una cosa come l’opera d’arte. Nel suo essere esposto il quadro ci pone difronte al problema della sua verità ed indirettamente della verità in generale. Essendo ciò che sono e come sono le scarpe da contadina del quadro di Van Gogh ci aprono gli occhi sul mondo di relazioni che esse intrattengono nell’uso quotidiano di questa cosa ‘scarpe’ e lasciano accadere la verità di questa cosa, cioè la verità di essere quelle stesse scarpe. L’opera d’arte in questo modo si dà come il luogo in cui la cosa custodisce ma anche rivela la sua essenza (Wesen24). La sua più intima essenza è costituita dalla cornice di rimandi che la cosa dischiude nel suo essere opera. L’intreccio di relazioni che l’opera porta alla luce mostra il mondo di quest’opera e la apre all’interpretazione e alla connessione, mentre il tentativo di definirla come particolare evento della verità la riporta all’interno dei suoi confini e, circoscrivendola nella sua contrada, la chiude nel suo preciso essere storico. Dalla lotta di mondo e terra, intesi come apertura e chiusura, mostrarsi e ritrarsi della verità della cosa, l’opera d’arte si fa luogo della verità di quell’opera stessa.

Se pensiamo ad un antico tempio greco ci poniamo di fronte ad un’esperienza di tipo diverso, il tempio è un’opera che non riproduce la cosa che siamo portati a conoscere ma piuttosto si presenta fin dall’inizio proprio come quella cosa stessa che si sottopone alla nostra attenzione. Mancando della parte imitativa tale opera può essere più difficilmente misurata secondo i canoni della adaequatio e certamente non la si può considerare come somma dei materiali da cui è composta, poiché essa restituisce molto più che questa semplice somma. Il tempio non rappresenta25 solamente qualcosa che viene esposto, esso è esattamente quel qualcosa proprio nel gesto dell’esporlo e in tal modo la cosa lascia che essa stessa sia cosa. La verità avviene qui nel suo essere ciò che è mostrando e nascondendo la cosa. A millenni dalla sua costruzione l’antico tempio greco ha perso il contesto originario nel quale è sorto ed è stato vissuto, ma affondando ancora i suoi pilasti nella terra e sporgendosi verso il cielo esso mantiene sempre aperto quello stesso scenario affacciantesi sulla sua origine. Tutt’attorno al tempio nella sua prossimità sorge un particolare paesaggio che è il mondo di quel tempio e su questo sfondo esso raccoglie gli elementi principali della sua verità:

“In virtù del tempio, Dio è presente (an-west) nel tempio. Questo esser-presente di Dio è in sé stesso il dispiegamento e la delimitazione d’una regione sacrale. Ma il tempio e la sua regione non si perdono nell’indefinito. Il tempio, in quanto opera, dispone e raccoglie intorno a sé l’unità di quelle vie e di quei rapporti in cui nascita e morte, infelicità e fortuna, vittoria e sconfitta, sopravvivenza e rovina delinea-no la forma e il corso dell’essere umano nel suo destino (Geschick). […] Stando lì eretto, il tempio con-ferisce alle cose il loro aspetto e agli uomini la visione di sé stessi. Questa visione resta attuale fin che l’opera è tale, fin che Dio non fugge via da essa”26.

Dal dipanarsi di tali riflessioni sull’arte e sulla cosa intravediamo già sul finire degli anni ‘30 il ruolo fondamentale che la spazialità assume per Heidegger nel disvelamento della verità, ruolo che verrà ulte-riormente enfatizzato nel pensiero suo maturo, dove la spazialità non solo instrada verso la verità, ma svela anche il riferimento (Bezug) all’essere. Negli anni ’50 Heidegger affina la trattazione della spazialità distinguendo innanzitutto lo ‘spazio’ (Raum) dal ‘posto’ (Stelle) e dal ‘luogo’ (Ort) ed in questo contesto la derivazione dello spazio dalla temporalità dell’esserci diventa ormai insostenibile, Heidegger si vede costretto a far un passo indietro rispetto a quanto affermato in Essere e Tempo. Già in Besinnung spazio e tempo vengono descritti come co-originari, essi provengono da una radice comune che si intreccia in profondità nella struttura del ci27. Ma Heidegger paleserà questa presa di posizione, in particolare nei confronti di Essere e Tempo, solo nel ’69 nella conferenza Zur Sache des Denkens, dove afferma chiaramente: Der Versuch in »Sein und Zenit «§ 70, die Räumlichkeit des Daseins auf die Zeitlichkeit zurückzufüh-ren, läßt sich nicht halten“28.

Con sguardo retrospettivo, basato sulla rinnovata esigenza di comprendere l’essenza della verità dell’essere dell’esserci nel suo avvenire, emerge un’ulteriore e più approfondita analisi della spazialità sviluppata in opere come Saggi e Discorsi e In Cammino verso il Linguaggio. Da questo momento in poi per l’esserci diviene essenziale assumersi il compito di far da tramite (Zwischen) con l’essere e di concedere all’uomo mortale di abitare autenticamente il luogo della verità. Accettare la chiamata a questo compito da parte dell’esserci significa che il ci dell’esserci adesso non si dà più solamente come luogo privilegiato della contesa di terra e mondo29, ma anche e soprattutto come luogo di raccolta degli elementi di una nuova ed ermetica figura nel panorama heideggeriano: la quadratura.

Il termine quadratura (Geviert) utilizzato da Heidegger è un neologismo che rimanda alla figura del quadrato, nella cui cornice si incontrano e raccolgono i quattro elementi del cielo, la terra, i divini e i mortali. Nell’assumersi un compito (Antrag) di tale portata l’esserci riscopre il suo rapporto con l’essere ed il suo essere riferimento (Bezug) rispetto a quest’ultimo. Perno di questo riferimento rimane ancora il ci dell’esserci, il quale funge da luogo che accoglie il mandato dell’essere, ovvero il fulcro storico in cui l’essere si dà. L’essere viene dunque mandato (geschickt) all’esserci il quale in quanto esserci è destinato ad accoglierlo e lo fa nel momento in cui lasciar essere, ovvero nel lasciare che la verità si mostri in quanto verità.

In questo panorama possiamo allora dire con Heidegger che il destino (Geschick)30 dell’esserci sta nell’essere. Nell’orizzonte della quadratura viene assegnato all’uomo, come mortale: fra i quattro elementi che la compongono i mortali sono coloro che abitano la terra. L’uomo risiede letteralmente nella quadratura ed è essenzialmente (west) in quanto abitante di questa circoscrizione. Heidegger ripensa radicalmente la possibilità dell’abitare per l’uomo e ne scandaglia le varie relazioni.

Dato il fatto essenziale che l’autentico abitare può essere esperito solamente in un luogo (Ort), come spazio inscritto entro certi confini, prendiamo in esame innanzitutto questo per comprendere più a fondo cosa intenda Heidegger quando scrive “esser uomo significa: essere sulla terra come mortale; e cioè: abitare”31. Qui è bene rimandare a quanto già detto precedentemente sulla preposizione ‘in’. Essa già in Essere e Tempo non rappresentava la modalità del contenere come esser dentro qualcos’altro alla maniera del contenitore, ma tale contenere era molto più un tenere-con che a sua volta rimanda all’esser-presso, al soggiornare e, appunto, all’abitare. Nello sviluppo del suo pensiero vediamo qui come Heidegger sostituisca la proposizione ‘in’ con la preposizione ‘auf’ intendendo ‘sulla’ terra.

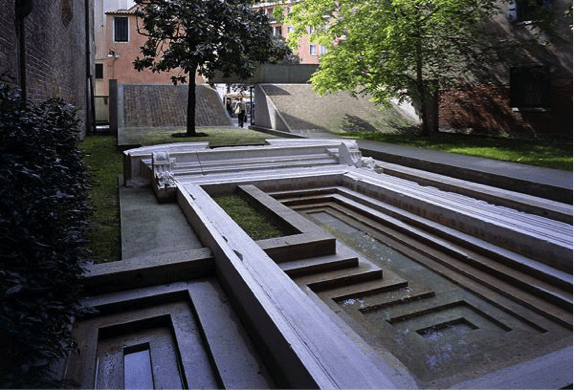

Un luogo non è qualcosa di già sempre e semplicemente-presente, esso piuttosto viene costruito, abitato e pensato. Il costituirsi di un certo luogo come teatro della messa in opera della verità lo abbiamo già osservato a seguito del libero sviluppo della contesa tra mondo e terra dove la cosa fa da sfondo a que-sta lotta e la lascia accadere. Nella conferenza Costruire, abitare, pensare Heidegger tesse ancora più fine-mente le trame del rapporto tra cosa e luogo e ne chiama a testimone il ponte. La presenza della cosa ‘ponte’ fa emergere un luogo (Ort) dallo spazio (Raum), il ponte raccoglie il paesaggio che ha d’attorno in una contrada (Gegend) e attira nella sua prossimità. Prima di un luogo ci sono solamente generici spazi e posti che possono essere occupati da qualcosa, come un fiume, dell’erba o dei campi, Heidegger chiama questi spazi ‘Stelle und Stätte’32. Il ponte, in quanto cosa costruita dall’uomo, conferisce a questi spazi una particolare disposizione (Einräumung) e li ribattezza come luoghi. Spazio, nell’antico significato di ‘Rum’33, è qualcosa di vuoto, sgombro che, posto entro certi confini dati dalla costruzione di una cosa come un ponte, viene disposto (eingeräumt), solitamente in vista di un insediamento dell’uomo. Nel semplice spazio non troveremo mai dei luoghi, questi infatti emergono dalla disposizione e costruzione di una cosa volta all’abitare, una cosa come un ponte. La cosa, confinando lo spazio, accorda alla costruzione il proprio posto aprendo attorno a sé un luogo. Il ponte dispone lo spazio in modo che esso funga da via che porta dall’esterno all’interno della città e viceversa:

“Il ponte conduce su e giù gli itinerari esitanti o affrettati degli uomini, permettendo loro di giungere sempre ad altre rive […] sia che i mortali facciano attenzione allo slancio oltrepassante del ponte, sia che dimentichino che, sempre già sulla via dell’ultimo ponte, essi fondamentalmente si sforzano di superare ciò che hanno in sé di medio-cre e di malvagio, per presentarsi davanti alla integrità (das Heile) del divino”34.

Il ponte nella sua polivalenza apre dunque le porte della città al mondo e contemporaneamente circoscrive quest’ultima nei suoi confini.

Il ponte segna proprio questo confine, dove con confine qui non si intende solamente “il punto in cui qualcosa finisce, ma, come sapevano i greci, ciò a partire da cui una cosa inizia la sua essenza (Wesen)35. Heidegger si rivolge qui direttamente ad Aristotele il quale nel quinto libro della Fisica si rifà alla provenienza della parola τόπος (topos – luogo) dal concetto di πέρας (peras – confine)36.L’uomo costruisce cose che fanno da confine, come un ponte, in vista della possibilità di abitare, di definirsi e ripararsi al suo interno. Lo spazio predisposto come luogo dà all’uomo la possibilità di abitare concedendo-gli un riparo (Hut), all’interno dei cui confini egli possa custodire (hüten) la sua essenza. In questi luoghi l’uomo riscopre l’essere a casa (zu Hause sein), scrive Heidegger giocando sull’assonanza tra Hut e Hause. Abitando l’uomo fa esperienza della sua verità come abitante, in particolare abitante della terra, o, per meglio dire come soggiornante presso cose e luoghi: “il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, agli spazi, risiede nell’abitare”37.

Costruire questi luoghi come cose o edifici non significa semplicemente fabbricare e misurare, esso è più un edificare ed erigere che si rifà ad un progettare: “il costruire, inteso in questo modo, è un «far abitare» privilegiato […] Appena cerchiamo di pensare l’essenza del costruire edificante in base a questo «far abitare» riusciamo anche a percepire più chiaramente in che cosa consista quel produrre (hervorbrin-gen) come un’attività che ha per risultato un edificio completo”38. Nella direzione (Weisung) del costruire e nel perché (Wozu) di questo costruire assistiamo ad un particolare tipo di produzione (Hervor-bringung). Produrre una cosa in questo senso significa infatti innanzitutto presentarla, esporla, portarla avanti (vorbringen) e ad una certa vicinanza (herbringen), ovvero recarla qui, consegnarla. Proprio nel doppio movimento del portare avanti (vor-bringen) e vicino (her-bringen) si può cogliere il significato profondo che il produrre (her-vor-bringen39) una cosa porta con sé nell’orizzonte della spazialità dell’esserci e, contemporaneamente, il modo di manifestarsi dell’essenza di questa cosa40. Costruire e pensare isolati non sono però sufficienti per un abitare considerato in tutta la sua dignità di interrogazione (Fragwürdigkeit) e pensamento (Denkwürdigkeit), essi infatti debbono sempre stare in ascol-to l’uno dell’altro e dialogare incessantemente. A tal proposito Heidegger propone l’esempio di una casa contadina della Foresta Nera41, costruita pensando alle tacite regole che fanno dell’uomo colui che abita sulla terra. Ma a mantenere aperto il rapporto tra costruire, abitare e pensare, nell’ambito dell’avvenimento della verità, è proprio il luogo in virtù della sua facoltà di raccogliere.Nel luogo infatti viene raccolta l’essenza della cosa costruita e messa a disposizione dell’abitare per l’uomo. Nel rapporto stesso tra la disposizione di un luogo e la localizzazione di una cosa Heidegger rintraccia la potenza di tale raccoglimento e ne chiama a testimonianza l’antica parola tedesca ‘Thing’42, antenata dell’odierno ‘Ding’, perlappunto ‘cosa’ nel tedesco corrente. Il significato originario di ‘Thing’ è proprio quello di ‘raduno’ o ‘riunione’ e ne possiamo osservare tutt’ora un esempio nella nomenclatura del grande anfiteatro di rimembranza greca situato in cima al Heiligenberg nei pressi di Heidelberg, esso è denominato ‘Thing-stätte’, ovvero ‘luogo di raduno’.

Ma all’interno della stessa parola tedesca ‘luogo’, Ort, nel suo significato originario riportato dal dizionario etimologico della lingua tedesca43, offre ampio spazio per il suo inquadramento. Nel tedesco antico ‘Ort’ indicava la lama di un’arma o più precisamente la punta di una lancia:” Tutte le parti della lancia convergono nella punta. L’Ort44 riunisce attirando verso di sé in quanto punto più alto ed estremo. Ciò che riunisce, trae a sé custodisce ciò che a sé ha tratto, non però al modo di uno scrigno, bensì in maniera da penetrarlo della sua propria luce, dandogli solo così la possibilità di dispiegarsi nel suo vero essere”45, commenta Heidegger nello scritto Il linguaggio nella poesia. L’Ort fa da dimora alla cosa e ne raccoglie le forze, esso è il leitmotiv della cosa, inseparabile da essa quando meditato a fondo. Il luogo è “profondità che raccoglie il disperso”46 prosegue Heidegger nel commento alla poesia (Dichtung47 di Trakl, nel cui orizzonte “dal luogo del poema scaturisce l’onda che di volta in volta sommuove il dire in quanto dire poetico”48.

Intento di Heidegger è quello di dispiegarne pienamente il significa-to, e per fare ciò si affida letteralmente ad una ‘Erörterung’ della poesia di Trakl. ‘Erörterung’ a sua volta significa nel tedesco corrente ‘discussione’, ma qui viene assumendo ulteriori ed importanti sfumature grazie all’estrapolazione e valorizzazione del suo nucleo. La parola Er-ort-erung contiene e rimanda all’Ort come punto di raccolta e Heidegger la interpreta come un osservare, indicare, portare, collocare nel luogo. Proprio in virtù del riferimento al luogo Heidegger predilige il termine ‘Erörterung’ alla semplice spiegazione o chiarificazione ponendolo come passo preliminare per entrambe. Una ‘discussione’, come un raccoglimento di cose tra loro differenti eppur rimandantesi l’una all’altra, non può però mai essere un evento tranquillo, questo assomiglierà allora più ad uno scontro, che unificando nel coappartenere alla discussione, allo stesso tempo divide. Ciò che Heidegger intende indicare è dunque un punto d’incontro dove l’insieme delle diverse poesie (Gedichte) di Trakl assumono il loro autentico significato mostrandosi nella loro unità sotto forma di un unico poema (Dichtung). Questo sarà allora il luogo del poema, luogo in cui nel fondersi delle poesie non assistiamo al completo dileguare di ogni differenza in una piatta unità indifferenziata. Questo luogo è difatti inquieto, eppure del poema scrive che è bene “lasciare che esso canti dalla sua quiete”49. La contesa, che per Heidegger caratterizza l’emergere della verità50, non corrisponde alla violenza di una battaglia, non è cieca prepotenza dell’individuazione che aspira alla sopraffazione dell’altro per la vittoria del singolo, caso che porterebbe ad una prepotente tirannia o ad un insuperabile dualismo io-altro, soggetto-oggetto. Il raccoglimento non aggrega neanche una successione distinta di momenti in un’unità indistinta, bensì tende a dispiegare l’originaria unità della cosa e la sua circostanza riportandola nel suo luogo. Heidegger sembra essere ben consapevole del pericolo che tale pluralità, dimenticando del tutto la sua unità, può facilmente scadere nell’ambiguità e dunque nuovamente nella scissione e d’altro canto ponendo eccessivamente l’accento sull’unità di tale pluralità si rischia di cadere in un imperativo universale che annienterebbe le particolarità dei singoli. La verità, intesa come raccoglimento nel proprio luogo, ricorda in realtà molto più l’equilibrio di una danza, equilibrio sul quale si basa la quadratura. Nell’equilibrio della quadratura si incrociano le direzioni ogni singolo elemento e in questo incrociarsi e relazionarsi ognuno di essi può trovare il luogo che gli è proprio. ‘Crocevia’ è infatti ancora uno dei significati originari di ‘luogo’, punto di intersezione tra due linee che forma diversi angoli. La verità per Heidegger non è dispoticamente relativistica o cinicamente disin-cantata, essa si avvicina più ad una sinfonia dove ogni differenza è essenziale per l’identità dell’unità che viene costruita, tale pluralità di significati è propria del dire poetico, “non è l’imprecisione di chi lascia correre, bensì il rigore di chi lascia essere”51.

Francesca Greco ha studiato fino al 2010 Storia e Filosofia all’università di Catania laureandosi in Estetica della Musica con la tesi “Dal dualismo all’unità. La figura dell’androginia e la ricerca dell’assoluto nel teatro musicale di Wagner”. Nell’aprile 2014 consegue la laurea specialistica in Science Filosofiche sotto la supervisione del professore Giuseppe Raciti in Filosofia Teoretica con un lavoro dal titolo “Satori e zettai mu. Dialogo tra lo Zen e la filosofia contemporanea”. Attual-mente è dottoranda ad Hildesheim sul tema della negatività e spazialità a confronto tra Martin Heidegger e Kitarō Nishida.

Tra le sue pubblicazioni sono da annoverare i contributi a collettanee quali “Der Ort der Wahrheit. Heideggers Ortsdenken mit Blick auf die Philosophie Nishidas“ in Gerhard Thon-hauser, Perspekti-ven mit Heidegger. Zugänge – Pfade – Anknüpfungen, Freiburg: Alber, 2017 e „Fremdheit als Figur des Zwischens. Ein phänomenologischer Versuch“ in Giovanni Tidona, Fremdheit. Xenologische Ansätze und ihre Relevanz für die Bildungsfrage, Heidelberg, 2017.

Tra i contributi alle conferenze sono da ricordare “Der Ort der Wahrheit. Heideggers Ortsdenken mit Blick auf die Philosophie Nishidas.” In occasione della conferenza „Perspektiven mit Heideg-ger“, Vienna; „Heidegger und Nishida: Der Ort der Wahrheit“ per il simposio della Stiftung der Metaphysik, Schwanberg; il Poster “Was kann die Wahrheit vom Ort erfahren“ al HGGS-Forums 2016 Space, Heidelberg; Fremdheit als Figur des Zwischen. Ein phänomenologischer Versuch“ al im Workshop „Fremdheit“, Pädagogische Hochschule, Heidelberg; “Between Nishida and Heidegger: A Hermeneutic Comparison of the Concept of Nothingness” in: 2nd European Network of Japanese Philosophy (ENOJP) Conference, Bruxelles ed infine “Recordar el olvido, Vattimo y la r evolución hermeneutica“ al IV Seminario internacional de la izquierda hermenéutica: Homenaje a Gianni Vattimo en su 80 cumpleaños, Hercritia, Avila.

Notes:

1. Cfr. C. Resta, Il luogo e le vie, Franco Angeli, Milano, 1996.

2. Cfr. GA 2 [Sein und Zeit], §19-21. Da ora in poi gli scritti heideggeriani nella loro edizione originale verranno indicati così come sono catalogati nei volumi della Gesamtausgabe con la sigla GA e il numero del volume corrispondente.

3. Cfr. GA 3 [Kant und das Problem der Metaphisik]. Cfr. GA 2 §70.

4. Cfr. GA 2 §12-13.

5. Cfr. GA 2 §3.

6. M. Heidegger (trad. it. F. Volpi e P. Chiodi) Essere e Tempo §12 pp.74-75, Longanesi, Milano, 1971. GA 2, p. 73: „»In« stammt von innan-, wohnen, habitare, sich aufhalten; »an« bedeutet: ich bin ge-wohnt, vertraut mit, ich pflege etwas; es hat die Bedeutung von colo im Sinne von habito und diligo. Dieses Seiende, dem das In-Sein in dieser Bedeutung zugehört, kennzeichneten wir als das Seiende, das ich je selbst bin. Der Ausdruck »bin« hängt zusammen mit »bei«; »ich bin« besagt wiederum: ich wohne, halte mich auf bei… der Welt, als dem so und so Vertrauten. Sein1 als Infinitiv des »ich bin«, d. h. als Existenzial verstanden, bedeutet wohnen bei…, vertraut sein mit… In-Sein ist demnach der formale existenziale Ausdruck des Seins des Daseins, das die wesenhafte Verfassung des In-der-Welt-seins hat“.

7. Cfr. GA 2 §17.

8. Cfr. GA 2 §18.

9. M. Heidegger, Essere e Tempo §70 p.435. GA 2, p.486: „Das Dasein nimmt – wörtlich Verstande – Raum ein … Existierend hat es sich je schon einen Spielraum eingeräumt. Es bestimmt je seinen eigenen Ort so, daß es aus dem eingeräumten Raum auf den »Platz« zurückkommt, den es belegt hat.”

10. Pietro Chiodi traduce qui ‘Gegend’ con ‘prossimità’ anche se nelle opere mature questo stesso termine verrà preferibilmente tradotto con ‘contrada’ o ‘regione’ a causa del suo spostamento di significato, termine che ne sottolinea il carattere marcatamente spaziale e territoriale.

11. Cfr. GA 2 §23-24. Caratteri fondamentali sono il dis-allontanamento (Ent-fernung) e l’orientamento direttivo (Aus-richtung).

12. M. Heidegger, Essere e Tempo, § 23 p.137. GA 2 § 23 p. 144: “weil es wesenhaft Ent-fernung, das heißt räumlich ist.”

13. Con il termine ‘manuale’ ci riferiamo qui alla grande importanza rivestita dalle mani e dun-que dalla manualità nell’avere a che fare col mondo. In lingua originale tale importanza sal-ta subito all’occhio in virtù del richiamo diretto all’interno dei termini utilizzati da Heideg-ger, ovvero Vorhandenheit e Zuhandenheit.

14. M. Heidegger, Essere e Tempo, §70 pp.436. GA 2, §70 p.488: „Nur auf dem Grunde der eksta-tisch-horizontalen Zeitlichkeit ist der Einbruch des Daseins in den Raum möglich.“

15. Si tratta dell’espressione tedesca “das Ereignis ereignet” che siamo costretti a tradurre con una forzatura della lingua come ‘l’evento eventualizza’ o come preferisce Amoroso con ‘l’evento eventua’. Tale forzatura non è invece presente nel tedesco corrente. L’‘eventualizzarsi dell’evento’ viene inteso come il movimento stesso del farsi evento di un evento, l’avvenire dell’evento nel suo manifestarsi per ciò che è. La stessa difficoltà nella traduzione la incontriamo ne particolare gioco di ‘mondanità del mondo’, intensa come il darsi dell’essere del mondo in quanto mondo.

16. Cfr. San Tommaso, Summa theologiae, I, q. 16, a. 1.

17. Cfr.GA 2 § 44.

18. M. Heidegger (trad. it. P. Chiodi), L’origine dell’opera d’arte, p. 30, in Sentieri interrotti, La nuova Italia, Firenze, 1968. GA 5, p. 31: “Wo die wesenhaften Entscheidungen unserer Geschichte fal-len, von uns übernommen und verlassen, verkannt und wieder erfragt werden, da weitet die Welt.”

19. Cfr. M. Heidegger (trad. F. Volpi), Contributi alla filosofia. Dall’evento, §7, Adelphi, Milano, 2007.

20. M. Heidegger (trad. M. Ferraris), La svolta, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2004.

21. Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, pp.27.

22. Cfr. M. Heidegger (trad. it. G. Vattimo), Abitare, costruire, pensare, in Saggi e Discorsi, Mursia, Milano, 2014.

23. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, p. 10. GA 5, p.9: “Was uns als natürlich vorkommt, ist vermutlich nur das Gewöhnliche einer langen Gewohnheit, die das Ungewohnte, dem sie entsprungen, ver-gessen hat.”

24. Ricordiamo qui che Heidegger preferisce il termine ‘Wesen’ per essenza per allontanarsi dal concetto latino di ‘essentia’.

25. Ricordiamo che il modo della rappresentazione viene indicato da Heidegger sia in Essere e Tempo che nel Kant-Buch come modalità ontica di cogliere l’Essere.

26. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, p. 27-28. GA 5 [Holzwege], “Durch den Tempel west der Gott im Tempel an. Dieses Anwesen des Gottes ist in sich die Ausbreitung und Ausgrenzung des Bezirkes als eines heiligen. Der Tempel und sein Bezirk verschweben aber nicht in das Unbestimmte. Das Tempel werk fügt erst und sammelt zugleich die Einheit jener Bahnen und Bezüge um sich, in denen Geburt und Tod, Un-heil und Segen, Sieg und Schmach, Ausharren und Verfall — dem Menschenwesen die Gestalt seines Geschi-ckes gewinnen.”

27. GA 66, §40 p.115. „Das so gefaßte Räumliche übertragen wir zugleich auf das »Zeitliche«. Ist es ein Über-tragen? Oder entstammt nicht Beides derselben Wurzel – nur daß der Raum einen Vorzug erhält und dies nicht kraft seines Raumcharakters, sondern auf Grund des zeithaften Wesens des Raumes, seiner »gleichzei-tig « Anwesung in allen seinen Erstreckungen“.

28. GA 14, p. 29.

29. Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte.

30. Il termine ‘Geschik’ è in tedesco polivalente, il che permette ad Heidegger innumerevoli giochi linguistici che necessitano di una breve esposizione. Heidegger utilizza qui il termine nel senso di ‘destino’ anche se la parola più frequentemente usata in tedesco per destino sarebbe ‘Schicksal’. Entrambe le parole hanno una stretta parentela con il verbo ‘schicken’ che significa mandare, inviare, dare. Grazie alla polifonia della parola scelta da Heidegger si apre davanti a noi un vasto campo semantico nel quale il termine ‘Geschik’ rimanda all’uomo come destinato a qualcosa quanto al concetto di mandato, come mandato dall’Essere per svolgere un particolare compito attraverso il quale l’uomo abitante e facen-te pare della quadratura si dà, si consegna all’Essere.

31. M. Heidegger (trad. it. G. Vattimo), Abitare, costruire, pensare, p.97. GA 7, p. 149: “Mensch sein heißt: als Sterblicher auf der

Erde sein, heißt: wohnen.”

32. Ivi. p. 103.

33. Cfr. Ibidem.

34. Ivi. p. 102. GA 7, p. 155: “Immer und je anders geleitet die Brücke hin und her die zögernden und die hastigen Wege der Menschen, daß sie zu anderen Ufern und zuletzt als die Sterblichen auf die andere Seite kommen. Die Brücke überschwingt bald in hohen, bald in achen Bogen Fluß und Schlucht; ob die Sterblichen das Überschwingende der Brückenbahn in der Acht behalten oder vergessen, daß sie, immer schon unter-wegs zur letzten Brücke, im Grunde danach trachten, ihr Gewöhnliches und Unheiles zu übersteigen, um sich vor das Heile des Göttlichen zu bringen.”

35. Ivi. p. 103. GA 7, p. 156: “Die Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört, sondern, wie die Griechen es er-kannten, die Grenze ist jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt.”

36. “τόπος πέρας τοῦ περιέχοντος σώματος ἀκίνητον — ὁ τόπος ἀγγεῖον ἀμετακίνητον” [Φυσικὰ, 212 a 5].

37. M. Heidegger (trad. it. G. Vattimo), Abitare, costruire, pensare, p.105. GA 7, p.160: “Der Be-zug des Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen beruht im Wohnen.”

38. Ivi. p. 106. GA 7, p.161: “Sobald wir versuchen, das Wesen des errichtenden Bauens aus dem Wohnen-lassen zu denken, erfahren wir deutlicher, worin jenes Hervorbringen beruht, als welches das Bauen sich voll-zieht. Gewöhnlich nehmen wir das Hervorbringen als eine Tätigkeit, deren Leistungen ein Ergebnis, den ferti-gen Bau, zur Folge haben.”

39. Heidegger accosta qui alla produzione come ‘Hervorbringung’ il dire greco per ‘far appari-re’: ‘τίκτω’, che condivide la radice con ‘tecnica’, ovvero ‘τέχνη’, anche se quest’ultima si è venuta trasformando in macchinazione dimenticando il suo significato originario. Cfr. M. Heidegger (trad. it. G. Vattimo), Abitare, costruire, pensare, p. 105-106.

40. M. Heidegger (trad. it. G. Vattimo), Abitare, costruire, pensare, p. 106.

41. Cfr. Costruire, abitare, pensare p. 107. Essendo la descrizione molto suggestiva ed essendo anche molto simile alla baita nella Foresta Nera che la moglie di Heidegger, Elfride, ha fatto costruire per lui e nella quale egli stesso trascorreva molto tempo, ci proponiamo qui di ri-portarla per intero in nota: “Pensiamo per un momento ad una casa contadina della Foresta Nera, che due secoli da un abitare rustico ancora costruiva. Qui. Ciò che ha edificato la casa è stata la persistente capa-cità di fare entrare nelle cose terra e cielo, i divini e i mortali nella loro semplicità (einfältig). Essa ha posto la casa sul versante riparato dal vento, volto a mezzogiorno, tra i prati e nella vicinanza della sorgente. Essa gli ha dato il suo tetto di legno che sporge a grondaia per un largo tratto, inclinato in modo conveniente per reg-gere il peso della neve, e che scendendo molto in basso protegge le stanze contro le tempeste delle lunghe notti invernali. Essa non ha dimenticato l’angolo del Signore (Herrgottswinkel) dietro la tavola comune, ha fatto posto nelle stanze ai luoghi sacri del letto e del parto e dell’«albero dei morti», come si chiama là la bara, prefigurando così alle varie età della vita sotto un unico tetto l’impronta del loro cammino attraverso il tem-po. Ciò che ha costruito questa dimora è un mestiere che, nato esso stesso dall’abitare, usa ancora dei suoi strumenti e delle sue impalcature come di cose.”

42. Cfr. Costruire, abitare, pensare p. 107.

43. Cfr. Grimm, Deutsches Wörterbuch, s. v. Ort.

44. Il termine ‘Ort’ nella traduzione a cura di A. Caracciolo de Il linguaggio nella poesia, conte-nuto in In cammino verso il linguaggio, viene lasciato in tedesco in modo da evidenziarne la valorizzazione dei monemi richiamati nel loro significato originario. Cfr. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo) In cammino verso il linguaggio, p.80, Mursia, Milano, 1973-1988.

45. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo), Il linguaggio della poesia, p. 45. GA 12, p. 33 “Ur-sprünglich bedeutet der Name »Ort« die Spitze des Speers. In ihr läuft alles zusammen. Der Ort versammelt zu sich ins Höchste und Äußerste. Das Versammelnde durchdringt und durchwest alles. Der Ort, das Versam-melnde, holt zu sich ein, verwahrt das Eingeholte, aber nicht wie eine abschließende Kapsel, sondern so, daß er das Versammelte durchscheint und durchleuchtet und dadurch erst in sein Wesen entläßt.”

46. Ibidem.

47. Ricordiamo che Heidegger in questo differenzia il poema (Gedicht) dalle singole poesie (Di-chtungen) facendone del primo il tema guida delle seconde. Cfr. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo), Il linguaggio della poesia, pp. 45-81.

48. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo), Il linguaggio della poesia, p. 45. GA 12, p. 33-34:“Dem Ort des Gedichtes entquillt die Woge, die jeweils das Sagen als ein dichtendes bewegt. Die Woge verläßt je-doch den Ort des Gedichtes so wenig, daß ihr Entquellen vielmehr alles Bewegen der Sage in den stets ver- hüllteren Ursprung zurückfließen läßt.”

49. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo), Il linguaggio della poesia, p. 46. GA 12, p.35 : “aus sei-ner eigenen Ruhe singen zu lassen.”

50. Qui si intende della verità il genitivo soggettivo e oggettivo.

51. M. Heidegger (trad. it. A. Caracciolo), Il linguaggio della poesia, p. 75. GA 12, p.71 “Das Mehrdeutige dieses dichtenden Sagens ist nicht das Ungenaue des Lässigen, sondern die Strenge des Lassen-den”.

Bibliografia essenziale:

Gli scritti citati nel testo con la sigla GA appartengono alla collezione completa delle opere di Heidegger edita Kloster-mann, Francoforte sul Meno:

GA 2 [Sein und Zeit], 1977.

GA 3 [Kant und das Problem der Metaphysik], 1991.

GA 5 [Holzwege], 1977.

GA 14 [Zur Sache des Denkens], 2007.

GA 66 [Besinnung], 1997.

Aristotele, Fisica.

Grimm, Deutsches Wörterbuch.

Heidegger M. (trad. it. A. Caracciolo), In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano, 1973-1988.

Heidegger M. (trad. it. F. Volpi e P. Chiodi), Essere e Tempo, Longanesi, Milano, 1971.

Heidegger M. (trad. it. F. Volpi), Contributi alla filosofia. Dall’evento, Adelphi, Milano, 2007.

Heidegger M. (trad. it. G. Vattimo), Saggi e Discorsi, Mursia, Milano, 2014.

Heidegger M. (trad. it. M. Ferraris), La svolta, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2004.

Heidegger M. (trad. it. P. Chiodi), Sentieri interrotti, La nuova Italia, Firenze, 1968.

Heidegger M. (trad it. F. Volpi), Contributi alla filosofia. Dall’evento, Adelphi, Milano, 2007.

Resta Caterina, Il luogo e le vie, Franco Angeli, Milano, 1996.

Vattimo G., Rovatti P.A., Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 2011.