La visita e altri racconti dagli anni Trenta – Recensione

Ho trovato molto belli (fondandomi solo sul mio gusto e una lunga carriera di lettore) i racconti di Bruno Tobia, raccolti in La visita e altri racconti dagli anni Trenta, Pref. di Vittorio Vidotto, Gemma Edizioni, 2024*. Sono amico fraterno da tanti anni di Bruno (perciò lo chiamerò semplicemente così) e spero tuttavia che l’amicizia non faccia velo al mio giudizio. Bruno è stato professore di Storia contemporanea alla «Sapienza» di Roma sobriamente ritirandosene anzitempo: ed è chiaro allora che non può non esserci un’intersezione, quanto meno, tra la vocazione e il mestiere di storico da un lato e, dall’altro, questi racconti che tutti sono vissuti di storia «contemporanea» a opera di mani veramente esperte e fini. Bruno fa dono al lettore, in fondo al libro, di una scheda di «Note di Storia», destinate a richiamare in breve gli eventi di cui i racconti parlano; devo dire la verità: non mi sarebbe spiaciuto se fossero state ancor più estese (la più lunga non arriva a una pagina), e che ci fosse stato posto nel libro anche per qualche riproduzione di quadri e scorci di vie. Anche le situazioni narrative in sé più definite e compiute prendono ulteriore luce e forza dalla conoscenza o la rammemorazione di luoghi, eventi e figure nella cui materia il racconto è originariamente iscritto: come in una fantasia sempre al fondo guidata da una sinergica «realtà», che ci trasmette il senso e l’«odore» di un’età. Da parte del lettore c’è come uno stupore nell’avere scovato un libro così: pubblicato da un piccolo editore di provincia, elegante, robustoso e forte come manufatto, reasonably cheap, che dà da pensare, con una straordinaria inventiva e una scrittura colta e raffinata eppure priva di compiacenza da prosa d’arte, basata piuttosto sulla sottrazione e sulla vittoria della narrazione.

I racconti vari «dagli anni Trenta» hanno tra loro qualche filo di continuità o una cornice tematica? Bruno prova a dir la cosa in questo modo: tutti i personaggi hanno «il medesimo destino di una vita che si frantuma rovinosamente». È giusto, ma forse la traccia pecca di qualche pessimismo, se è vero che la morte prende senso dalla vita, ed è di questo che dobbiamo soprattutto occuparci. In realtà – e qui sta uno dei suoi titoli di pregio – il libro di Bruno dispone di molti argomenti e non ne impone alcuno: sta al lettore scegliere, tra tanti, i suoi contenuti, la sua materia preferita. I temi che più mi hanno colpito e di cui mi occuperò sono: 1) il bello e l’arte; 2) il fascismo tra politica e storia. Aggiungerei poi un terzo motivo, «passante», che è la predilezione di Bruno per figure e concetti che stiano nel segno dell’ambiguità, dell’equivocità e della doppiezza, quale è testimoniata per esempio, nel racconto «Il Cenacolo», nell’enigmatica figura e postura di Giuda, l’apostolo traditore e reietto, ma insieme anche particolarmente amato, con Giovanni, da Cristo, che lo fa partecipe dei suoi disegni e delle future cose.

1) Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, La Visita, si concentrano tutti i temi che abbiamo richiamato: il Grundakkord sul fascismo, l’arte che prorompe da tutti i lati, la sinistra ambiguità dello scioglimento finale. Il giovane protagonista esce di casa, prende il tram e dal finestrino guarda avidamente la vita che scorre intorno a lui per carpirne, inosservato, l’anima intima, segreta e quasi riservata solo a lui delle cose. Ogni minimo aspetto della realtà viene penetrato, sezionato. Bruno possiede uno speciale sguardo fotografico, pittorico, che, per estensione, come accadde a Pasolini, potrebbe rivelarsi, in una sua particolare accezione, anche cinematografico. Nella fenomenologia si chiama «occhio intenzionato a…» e, aggiunge giustamente Bruno, «prima di ogni riflessione dell’intelletto». Viene in mente quel che tanto tempo fa ci appassionò e ci fece discutere: la tematica del cosiddetto «œil vivant»: un’espressione suggerita da Rousseau, quando nella Nouvelle Héloïse dice in esergo: scambierei l’intero mio essere per diventare tutto e solo un œilvivant, fattosi organo à part entière, quasi fosse una delle «membra pensanti» di Pascal, che hanno acquistato, ognuna, esemplarmente la mano, piena autonomia di pensare e volere. Non mi occuperò ora né del magnifico libro di JeanStarobinski in due tomi (1961) che per titolo ha proprio L’œil vivant; né degli autori e le correnti che negli anni ’60-’70 del secolo scorso furono vicini a questo movimento: da Bataille a Merlau-Ponty, dall’École du regard al Nouveau roman di Robe-Grillet, Butor, in Italia anche di Calvino del Se una notte …, ecc. Senza fare troppi esempi, mi limito a ricordare due racconti di Bruno: «Il Cenacolo», di cui subito dirò, e «Il Censore», dove il fluire degli eventi, se mai è iniziato, s’impaluda e s’irrigidisce in una scena che non ha più seguito, di ferma e insuperabile enigmaticità; ma senza dimenticare gli interni, le cose e gli scorci di città, come quelli di Berlino che si aprono dinanzi a Dietrich, il conducente di tram del tremendo e affannoso racconto «La corsa».

Ne «Il cenacolo» è protagonista dapprima proprio e solo l’arte, attraverso le lezioni di Pietro Toesca, un importante storico della produzione d’arte medievale e moderna, nonché, tramite l’uso della fotografia, innovatore della riproducibilità artistica. Il giovane Giulio, crocevia d’ogni ambiguità, frequenta le lezioni di Toesca su Taddeo Gaddi, un giottesco «maggiore» del ‘300, esaltandone, per esempio ne L’Apparizione degli angeli ai pastori, il «realismo estremo» trasfigurato – quasi una dichiarazione stilistica – dal mistero dell’Annuncio. Ma è soprattutto con il Cenacolo di Santa Croce, sempre di Gaddi, che si ha la lezione più densa e significativa di Toesca. La liaison sta qui nel fatto che Giulio, al pari di Giuda, è al tempo stesso parte intima di un piccolo cenacolo antifascista e suo reietto traditore.

Chi legga oggi nei cosiddetti «Vangeli apocrifi» il Vangelo di Giuda, ritrovato nella cosiddetta Biblioteca gnosticadi Nag Hammadi, vi rinviene già tutte le ambigue suggestioni circolate intorno a questo apostolo: amatissimo, con Giovanni, da Cristo e suo speciale confidente, che solo sa, in pieno senso, a differenza degli altri discepoli, chi è il Nazareno, e quali saranno, ancor prima della Pasqua, le sue finali vicende. La doppiezza, così presente nella narrazione di Bruno, la raffigurazione dell’uomo come un essere intrinsecamente ambiguo, trova qui la sua acme, nel punto dove è necessario che il sangue sia versato perché l’amore trionfi, o si abbia quell’Abgrund di «perfidia che genera salvezza», proprio mentre induce irrisolvibili dubbi sulla colpa e sul merito. Ma già a quel tempo, come Bruno segnala, Giulio poteva leggere su Giuda Iscariota, il traditore reietto fino a punto da sacrificare egli stesso la sua vita, l’appena uscito e curioso libro di Lanza del Vasto (Laterza 1938, coll. ‘Studi religiosi ed esoterici’: come si vede, mentre non è vero che Croce spadroneggiasse nella «sua» casa editrice barese, è attendibile dire che l’esoterismo fosse ancora un segno dello Zeitgeist). Solo la bellezza sembra sottrarsi così al tenace velo dell’ambiguità che incombe sulle cose come una minaccia pur oltre la duplice, e anzi triplice personalità di Giulio: l’unico luogo dove per un momento c’è trasparenza senza ostacolo, luminosa, piena e inconcussa verità. Ma il tempo era così pieno di ferro e fuoco, da conferire persino all’arte, sotto l’urgenza di più rudi categorie, precaria labilità: sebbene è anche vero che, nel segno ancora una volta dell’ambiguità, nel 1941 il giovane Pasolini poteva ascoltare in un’aula universitaria di via Zamboni a Bologna le lezioni di Roberto Longhi.

Poco più di dieci anni fa Bruno pubblicò un elegante (e alquanto perfido) libro fotografico, con uno scritto di Fabio Stassi, sulla ‘Sapienza’, l’università di Roma dove egli ha studiato e sempre insegnato. Non c’è ombra umana nelle fotografie di quest’opera, nulla di ciò che concerne i pomposi, e con Minerva anche guerreschi, edifici esterni, i viali brulicanti di studenti, a tema essendo appunto «la città nascosta»: angoli e sotto scale, luci, pietre e qualche fregio. Sembra qui che l’ambiguità, di cui ho detto, si proietti sull’istituzione stessa scelta da Bruno, che tiene insieme grandezze e miserie, creatività e mortificanti pratiche burocratiche, da consegnare alla fine al silenzio.

Ma se la tematica dell’œil vivant finisce nella consumazione del racconto, anche imbarazzante nella sua derivaantinarrativa, antiumanistica e oggettivistica, fino a costeggiare una sorta di strutturale positivismo logico del racconto e un’austera fenomenologia, risolti essenzialmente nell’imperturbabilità delle cose, in Bruno c’è di più e di meglio che non far tacere nella dissolvenza ogni altra voce o presenza che non siano gli oggetti o le vie. Vale a dire che – fuggendo le secche di una radicale poetica delle dissolventi e trascorse figure umane fissate dal suo œil vivant – la narrazione di Bruno si apre insieme a un massimo di sym-patheia, di vicinanza agli uomini, al loro divenire e alla loro sofferenza – gli oggetti e le vie frequentate dalla «feccia di Romolo» valendo allora come ambiente umano, fatto di passioni, dolore e dominanti umori. Proprio in questo l’occhio di Bruno è maestro: freddo osservatore e insieme vivo partecipante di ciò che vede. Quale che sia il giudizio sugli uomini e la loro storia, questa condivisione di sensi umani, speciale solidarietà con il dolore a Bruno non viene mai meno.

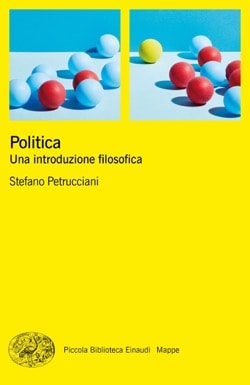

2) Nell’altro capo cui abbiamo detto di volerci restringere, quello storico-politico, Bruno, se lo prefigga o no, a parer mio vuol anche cogliere qualcosa della natura del fascismo: un fenomeno aberrante, eppure, come ogni storia crocianamente intesa, non consegnabile interamente alla negatività di oppressiva e nuova tirannia, a una storia comandata dalla Dekadenzidee. Anche Adorno e Horkheimer, a partire dalla Dialettica dell’Illuminismo, andando oltre i soli problemi dell’emancipazione, si chiesero: ma cosa tenne insieme durante i lunghi secoli di oppressione la storia dell’umanità? Su che si fondò un sia pur tenue equilibrio capace di assicurare durata nel tempo? (Conosco in tema di continuità di questa radicale, inusitata domanda solo il caso, peraltro inconsapevole di una tale precedenza, dei primi numeri, in particolare 1962-1963, de «La rivista trimestrale» di Franco Rodano e Claudio Napoleoni, con il lavoro sulla figura del «signore» e la lunghissima età signorile, quando, come aveva paradossalmente scritto Aristotele, l’interesse dei padroni e dei servi era «lo stesso»).

Naturalmente, quest’ombra o margine di valore dev’essere precisato, puntellato di riserve e limitato e circoscritto nel tempo: nei racconti Bruno mi pare che coincida con quella che sommariamente è stata detta l’«età del consenso» (1929-1936); non i barbari e violenti inizi, dunque, non dopo il truculento assassinio di Matteotti, dove la brutalità stava appena sotto qualche colore di ordine, e infine, non certamente e con ogni valore periodizzante, quando, nei prodromi oramai della guerra, il fascismo, potenziando il peggio della sua storia, diventò, in un modo che ancor ci offende, servile e talora persino trascurabile appendice del nazismo. I racconti di Bruno si collocano quasi tutti in questo ristretto arco temporale, dove i Fronti popolari sono l’acme e insieme la fine di una tregua, con forte senso del drammatico tempo ad quem.

Per capire cosa il fascismo è stato, bisogna cercar di dire anzitutto cosa non è stato, il suo esterno prossimo, che nel nostro caso è il nazismo. Bruno dà del nazismo una definizione a parer mio giustissima, come di mostruoso organismo interamente pensato tutto e solo per la guerra: quella dei signori, in primo luogo contro ebrei, ma anche zingari, omosessuali e comunisti. Il fascismo è in qualche modo simile a ciò, è riportabile al costitutivo e totale telos della guerra? Sebbene sempre prossimo ai conflitti armati, da essi attraversato – dalla carneficina della Grande Guerra, da cui è nato, alla crisi economica e alle riparazioni, che la guerra preparano, alle avventure coloniali con l’impresa etiopica e la ragion politica della partecipazione alla guerra di Spagna – mi pare che il fascismo abbia mantenuto per un tratto, fino al suo suicidio, un carattere differenziale rispetto al nazismo, la guerra essendo, se non un accidente, certo non un destino pensato cioè iscritto inesorabilmente nella sua propria natura. A questa vicinanza del fascismo alla guerra, senza che essa divenga, in un certo tempo, scelta della sua ineluttabilità, a questi chiaroscuri di ombre e qualche chiarore, a questa ambiguità si possono riportare altre e del tutto diverse duplicità, che sembrano avvolgere ogni cosa.

È il caso per esempio, anticipando un po’ il nostro discorso, della tanto deplorata «doppiezza» di Togliatti e del suo partito che, nonostante i loro meriti democratici, di carte fondamentali e istituti, di nuovi diritti e garanzie mai trasgrediti di libertà e portafogli non toccati, continua a risuonare nel basso continuo di molti. I comunisti vissero sulla loro pelle e senza troppi intellettualismi, un audace e radicale liberalismo, come invocazione alla libertà di movimento, di parola, di organizzazione, di necessità della vita, insieme a una viva partecipazione alla realtà delle masse, all’assetto complessivo della società e al compito di organizzazione, attraverso il partito (che non è un’aberrazione, ma il principale segno della democrazia moderna), un difficile rapporto, ancor oggi irrisolto, tra il diritto dei singoli e quello della comunità (la comprensibilità del partito, per mia personale esperienza, era problema che travagliava il liberale Norberto Bobbio).

I vecchi comunisti che ho conosciuto parlavano – fuor della propaganda certo – della libertà e della loro vicinanza alla grande politica del «New deal» rooseveltiano cui si legava il quadro delle misure economiche, del rapporto tra politica ed economia. Il comunismo sovietico apparteneva piuttosto a una complessa e travagliata continuità, a un esercito di riserva adatto, a seguire Lenin, ai «punti più bassi», che poteva e doveva sostenere le occidentali punte avanzate; né Togliatti mostrò mai, dopo la guerra, di voler stabilire un netto legame con l’URSS, affidando l’Italia al «soviettismo», a uno sviluppo economico di guerra e a libertà arretrate.

Comunque, si diceva, l’ambiguità del fascismo si è presentata per un tempo che è scaduta abbastanza presto. Ne «Il Cenacolo» c’è, subito dopo l’Anschluss dell’Austria alla Germania, un teso e perfido colloquio tra padre e figlio – imbarazzato a difendere la sua maschera di antifascista – sulla diversità del Mussolini del ‘38 da quello del ‘34. Se non si era venduta alla Germania – vi si legge – l’Italia era pur rimasta impaniata nella sua stessa politica quando era giunta, perdendo la sua «rendita di posizione», al giro di boa di legarsi ineluttabilmente alla sponda tedesca, quasi fossero veramente «fatali destini». Altro che spartirsi sfere d’influenza nel Mediterraneo! Si trattava in effetti di un peccato non più redimibile, come la differenza tra bianchi e afroamericani in USA che per Tocqueville poteva sì essere eliminata dalla legge, ma, tragicamente, non dal costume profondo né dai sentimenti più radicati degli uomini.

Tra arte e politica si dipana il racconto «La visita», che già è stato ricordato. Il giovane protagonista, di modesta cultura e umili origini ma di convinta fede nella «Rivoluzione» compiuta dal fascismo, avendo vinto un concorso di custode al museo di Villa Borghese a Roma, passa le sue giornate nello straordinario e accogliente posto di lavoro, trovando nello studio dei grandi dell’arte moderna motivo di crescita umana e culturale, di raffinamento; incontrando qui anche il grande amore della sua vita: una giovane ebrea di alta borghesia, studiosa universitaria di Storia dell’arte e presto incinta di lui. Il mestiere di guardiania di tante bellezze riempie il giovane d’orgoglio e i genitori di stupita soddisfazione: quasi la cura a un prezioso segreto rivelato solo a loro. Il futuro volge da ogni lato al bello, né il «Regime» sembra in alcun modo contrastare o intralciare tale felice sorte. Il fascismo sembra guidare dall’alto e tutt’intorno questa promozione culturale e sociale, coronata dall’amore. Né la differenza di classe, di cultura e di abitudini tra lui e la famiglia di quella che è diventata la sua compagna pare in alcun modo intralciare la felice congiuntura in cui la sua vita si va assestando, salvo ancora a dichiararsi dinanzi ai genitori di lei, essendo del resto già tutto fissato, il giorno e l’ora dell’incontro.

Il fascismo è, talvolta, anche questo: stemperamento delle più dure barriere di classe; unità certo anche coatta, ma al cui cospetto, come nel Leviatano di Hobbes, tutti sono egualmente servi; sperimentata convinzione che l’Uno al potere riesca più «democratico» e disposto all’eguaglianza di quanto non siano i «molti» padroni oligarchici, dove ognuno ha il suo «sovrano»; riguardi sì per i vecchi ceti dirigenti, ma a condizione che tutti indossino, come di fatto puntualmente accadeva, la camicia nera.

Anche la dinoccolata (e immaginiamo un po’ ironica) figura di Ranuccio Bianchi Bandinelli, parente di un papa e di nobili governanti antichi di Siena, nel racconto di Bruno fa capolino perché sapientemente scelto dal ministro competente nel 1938 come straordinaria guida di lusso di Hitler e Mussolini al Museo («Sehen Sie, meine Herren…»). Hitler «ricambiava» la «visita» di Mussolini, avvenuta mesi prima, nel 1937, in Germania, e questo movimento di va e vieni, come un faticoso addio, s’iscrive bene in una situazione di incerte classi e di rimescolati lombi nobiliari. Il Duce somiglia qui, forse per una volta, a Cosimo il Vecchio, che diceva bastargli un po’ di panno fino per crearsi da sé la nobiltà di cui aveva bisogno.

E ciò, nonostante che Bianchi-Bandinelli (dei conti Paparoni) – di straordinaria cultura archeologica e di storia dell’arte antica, nonché del generale rapporto tra arte e società, di precoce carriera universitaria, in possesso di un fluente tedesco appreso dal ramo materno – avesse cominciato già giovanissimo la sua carriera di ribelle «istituzionale», rifiutando, subito dopo il servizio militare e la frequenza dell’Accademia torinese, i gradi di ufficiale. Figure poste al di là delle classi, che pure ben conoscevano, scegliendo la propria parte: come Engels che si vantava di essere il più capace in tutta Europa a cucinare le aragoste o di andare a cavallo meglio di ogni altro a caccia di volpi. Tra l’altro Bianchi Bandinelli, niente affatto antifascista solo dopo il Fascismo, aveva pensato, in occasione della «visita», insieme a molti altri o a piccoli gruppi, specie comunisti, di cogliere, indipendentemente l’uno dall’altro, l’irripetibile occasione di mettere in atto, con un colpo solo, un complotto contro i due despoti riuniti.

Ne «La visita», il quadro è smosso, funestato e sinistrato, dal Fascismo che, con le sue straordinarie e imperiose esigenze di regime, viene meno a quella sicurezza e protezione che prima in qualche modo assicurava. Hitler è a Roma e con Mussolini verrà il giorno dopo a visitare proprio il Museo di Villa Borghese. L’evento irrompe e sconvolge mortalmente il tran-tran della vita di tutti i giorni; e – non concepibile forse con tanta rigidezza sotto altri regimi politici – è circondato da eccezionali misure di sicurezza, tali da sequestrare nel silenzio tutti, con il divieto agli impiegati del Museo finanche di comunicare con l’esterno parlando al telefono per dire che non sarebbero tornati la notte a casa. Lo sgomento e l’ansia del giovane sono tesi fino allo sfinimento e allo svenimento, fino a quando, a tarda sera del giorno dopo, una volta liberato, riesce a raggiungere, in piazza Mincio, nell’agiato quartiere Coppedé, la casa della ragazza, dove trova però solo spaventoso silenzio e assenza, tuoni e buio, rovina e morte: quasi che «una gigantesca bandiera uncinata avvolgesse come un sudario il corpo sanguinante dalla mia amata».

È necessario ora rispondere subito a un’obiezione che forse si è presentata al lettore: ma come mi è venuto in mente di parlare, proprio qui e oggi, con gli attuali governanti che abbiamo al potere, di parziale sia pur limitata e contraddetta, verità nel fascismo? Ripeto anzitutto che questa affermazione riguarda solo, circondata di filo spinato, una relativa sosta nell’ambito delle classi o del privato, una mera derivazione dalla complessa e generale politica del fascismo, del quale si dovrebbe per altro parlare con ben altra completezza e severità. In secondo luogo ripeterei quel che Machiavelli dice a proposito della Chiesa di Roma: che «con la Chiesa e con i preti noi Italiani [abbiamo] questo primo obligo, di essere diventati sanza religione e cattivi» (Discorsi, 12.17). Allo stesso modo, si potrebbe dire, che noi abbiamo con quelli che ci governano questo «primo obligo» di non poter parlare più, sensatamente, nemmeno di fascismo, e quindi delle sue fasi, della diversità dal nazismo, della ferocia repubblichina, e così via. Tutto difatti è omologato in un astioso, minaccioso e sommario rancore, o in un ressentiment, come sempre lo chiama Nietzsche, perché in francese è più chiaro il senso di ‘ricordo di un torto (forse) subìto e desiderio (ineffettuale e frustrato) di vendicarsene’.

Il primo passo nel combattere un fenomeno è dargli nome, distinguendo e specificando le sue fasi e il carattere proprio di ognuna, ben sapendo che la condanna generica aiuta piuttosto i responsabili di un tremendo danno civile, politico e umano. In questo senso, hanno fatto bene Gabriele Pedullà e Nadia Urbinati a tentar di descrivere recentissimamente la nostra attuale fase politica con il termine di Democrazia Afascista (Feltrinelli, 2024), invitando anche altri a cercare nomi diversi; anche la recensione che qui si legge è, per questa parte, un tentativo di tale genere. Di più, crocianamente, ogni volta che siamo dinanzi a mutamenti appena un po’ rilevanti della nostra vicenda storica è necessario, nella storia sempre «contemporanea», tornare a interrogare il passato più rilevante, com’è certamente il fascismo, per trarne luce e suggestioni, non più risposte confezionate, sul modo in cui attualmente combatterlo.

E poiché abbiamo evocato il genere ‘recensione’, conviene a questo punto anche dire che il lettore può anche essere sfavorevolmente colpito (e stufo), ormai a ragione, dalla lunghezza di questo scritto. Il termine esatto non sarebbe pertanto ora quello di «Discussione», come pure è costume nelle riviste, ma, un po’ alla tedesca, un pensare né pro né contro, ma mit… lo scrittore che si legge, in questo caso Bruno. Ciò vuol dire disponibilità a seguire le premesse e le conseguenze o gli sviluppi di ciò che si legge. Questo è un grande merito della narrativa e della scrittura di Bruno: la capacità di suscitare nel lettore altri pensieri, che non si trovano propriamente come tali nel libro, ma che da esso sono «generati»: per sviluppo del discorso, per aggiunta di particolari, per vicinanza o persino per antitesi.

Per avvicinarci al tema della «qualità» del fascismo sul terreno politico-sociale, è utile a parer mio riprendere ancora Palmiro Togliatti e le sue profonde, intriganti Lezioni sul fascismo, che tali parvero allo stesso Renzo De Felice (l’analisi più compiuta e matura del fascismo, disse all’incirca, manifestazione di un grande modello metodologico di realismo politico). Tenute queste lezioni nel 1935 agli allievi della scuola quadri, soprattutto italiani, emigrati nell’URSS, furono riattualizzate da Enrico Berlinguer nel clima dei primi anni ‘70. Anche in questi anni infatti, e dalla fine dei ‘60, entrò in crisi il rapporto tra politica e società, a dirla così in generale, o tra Stato e masse organizzate: un primo segno del difficile trapasso dalla democrazia dei partiti a quella dei cittadini, per dirla con Pietro Scoppola, che richiedeva una valorizzazione dei singoli e insieme una riorganizzazione delle masse, giunte anch’esse a un nuovo protagonismo, negli anni che pure segnarono, con Moro e Berlinguer, un avanzamento della democrazia.

Il cuore delle lezioni di Togliatti sta, secondo me, nell’ammissione che i comunisti non avevano visto le «cause sociali» su cui il fascismo si fondava e si manteneva. Il ritornello rivolto ai fascisti da Togliatti è martellante: noi non siamo vostri nemici, non siamo vostri avversari. Siamo noi, diceva, che non siamo riusciti a capire le vostre organizzazioni collaterali, né perciò siamo stati in grado di entrare in esse, spiegandovi dove sbagliavate e correggendovi: nei sindacati, che dal ‘26 hanno conquistato il monopolio sindacale, o persino, né paia poca cosa, nei dopolavoro e nelle attività ricreative (o creative come i Littoriali). Ma, più in grande, nemmeno abbiamo ben considerato gli elementi di «pianificazione» su cui bisognava riorganizzare il capitalismo dopo il ‘29, ché anche i borghesi (grandi, devo purtroppo omettere ogni cenno alla distinzione di piccola e grande borghesia su cui Togliatti lavora) avevano bisogno di organizzazioni di massa; e insomma non abbiamo studiato le novità, impostesi a tutti, anche ai paesi «democratici», a seguito della Grande crisi, riguardanti il rapporto di politica ed economia. Persino nel fascismo detto di «sinistra», in zone del corporativismo e nei «Nuovi studi di diritto, economia e politica» di Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli, tra gli anni ‘20 e ‘30, si cercava di riflettere, seppur con deboli strumenti, su questi temi. E il problema era anzitutto lavorare sulle failures del liberismo e del mercato, consapevoli che la borghesia liberale aveva appena sfiorato, senza lasciare tracce durature, il rapporto con la classe lavoratrice e i ceti più poveri; e che si dovessero conoscere (come accade per Keynes, introdotto forse per la prima volta in Italia dai «Nuovi studi») economisti capaci di aiutare a meglio impostare il lavoro di ricerca su urgenti e gravissimi problemi, a immettere forze fin ad allora marginali nel tessuto produttivo e talora addirittura nella «vita civile».

Il rapporto di Bruno con il fascismo è naturalmente complesso, perché è l’oggetto rispondente alla sua vocazione di studio, alla sua passione e competenza «scientifica». Proprio su questo punto il recensore dovrebbe lasciare interamente la mano al recensito, ai bei libri di Bruno, ad esempio, tra politica, società e organizzazione dei monumenti e delle città, urbse civitas (ricordo solo Una patria per gli italiani. 1870-1900, Laterza 1991). Intanto non è vero, sembra dirci, che il Duce sia solo e sempre una figura tutta d’un pezzo, ossessivamente incombente, un padre ingigantito e minaccioso, unicamente tiranno appunto. Può talvolta essere, in certe circostanze, che con lui si sia dato anche una presenza catalizzatrice e sinergica, nel cui segno (se si ha il coraggio di scendere nel regno male odorante delle Madri), poteva anche maturare qualche buon frutto di fiducia in sé e di senso del dovere, certo accresciuto dal fatto che a quel tempo non si conosceva «nessun diverso paradigma». «Mai così tanti ci affidammo a un Solo – si legge ad apertura di libro, all’inizio de «La visita» – con tutta la fiducia fanciullesca della quale allora eravamo capaci. Chi oggi lo nega, mente sapendo di mentire. Col passar del tempo, è naturale, molti ingenui entusiasmi sbollirono, ma, sin quasi al limite della catastrofe, la fede non venne mai meno, maturata in un comportamento di sobria responsabilità verso la vita, dono prezioso, della quale, ne rimasi sempre convinto, non ero io il depositario assoluto. Da mettere, se necessario, a disposizione di tutti». Anche «oggigiorno mi sento del tutto giustificato in quel mio comportamento di allora. La mia è una prova di protervia? Forse. Ma declino con forza ogni responsabilità. Non riuscirete a farmi sentire in colpa, anche se di certo in quegli anni lontani adesso non so più riconoscermi.»

Come il protagonista de «La visita», il primo racconto, così, nella stessa Stimmung, pensa e dice anche l’attore dell’ultimo dei racconti, «Vittorio». Questi è un piccolo orfano di guerra amatissimo dalla madre e felicemente inserito, già come un leader, nella vita del suo centrale rione alle falde della collina Velia, tra il Colosseo e il Milite Ignoto. Vittorio è un personaggio nutrito e cresciuto di fascismo di cui egli si fa maestro ai suoi compagni. È un bambino coscienzioso e diligente, compreso e orgoglioso del suo ruolo e della sua divisa fascista («non gioco, ma disciplina e intelligenza»), colto, «perché la dottrina fortifica la fede», devoto al giuramento prestato al Capo, interprete delle sue parole, che divengono presto fatti, assurgendo a forme proverbiali scolpite nei cuori: italiano insomma perché fascista. Il Duce, fa dire Bruno a un suo personaggio, forniva a ciascuno, nei suoi modi specifici e particolari, «le certezze necessarie per vivere una vita degna di essere vissuta sul serio».

S’è detto tante volte che a interpretare il fascismo conveniva leggere la Psychologie des foules di Gustave Le Bon (1895), che attribuiva alla folla o alle masse la dissoluzione dell’individualità con i suoi caratteri di razionalità e di distinzione tra le diverse sfere di vita, a favore di un cieco agente collettivo, modellato dalle parole di un capo, che si costituisce come una sorta di sartriano «gruppo in fusione». Vittorio insegna che anche nell’intero, nella totalità e nella presenza di un capo supremo può trovarsi un principium individuationis, l’ambiente che forma una personalità. Non solo i padri naturali, ma anche quelli imposti e poi scelti, svolgono una funzione rilevante nella crescita e nella determinazione delle (diverse) persone. Ma pure in questo caso il tentativo di identificazione s’infrange quando la vita privata e più intima entra in contrasto con le decisioni pubbliche del fascismo, quando Vittorio apprende che verranno abbattuti i quartieri popolari dove abitava e che ostruivano la vista aperta dal Colosseo al monumento al Milite Ignoto. È lo sventramento delle case attraverso cui si consentì l’apertura della grande via dell’Impero come già prima era accaduto per far (molto e prezioso) posto al Vittoriano, con la trasmigrazione degli abitanti dal centro all’estrema periferia. La vita di Vittorio, crollando il suo mondo, è scossa da rabbia e ira, poi da apatia e profonda sofferenza. Un pomeriggio, stanco delle strade anonime e senza storia dove ora deve abitare, preso dalla nostalgia della vecchia casa, si spinge fino al luogo dei lavori, e, oltre, fino agli antichi marmi della Basilica di San Giovanni. E, camminando, s’imbatte nei resti della sua vecchia casa demolita e ridotta quasi a un cumulo di macerie, ferita da centinaia di colpi di piccone. Spero che io non sia ancora tra i pochissimi, e con me l’amico Sergio Mariani, a conoscere e ricordare la vecchia canzone romanesca che, per le case impietosamente abbattute, cantava: «fa’ piano muratò’ co’ quer piccone». Vittorio, muto dinanzi allo scempio, esplode in un pianto irrefrenabile quanto doloroso. E proprio qui gli pare di scorgere sui lacerti delle vecchie case la figura stessa del Capo che, con in mano il piccone, lo saluta, portandosi via, nella polvere e nell’acre disillusione, tutta la sua felice fanciullezza.

Dobbiamo infine soffermarci sul complesso racconto che s’intitola «Parigi 1937» e narra delle strane vite parallele di Korda Claude – un soldato e un poliziotto che ha la fredda, razionale passione della patria e dell’ordine, ora nella squadra mandata a presidiare una piccola fabbrica occupata per il licenziamento di due operai – e Alphonse, un abile dirigente e capo operaio, leader sindacale della CGT e fedele militante del Partito comunista, d’autorità indiscussa, generoso con gli altri, in grado di spiegare a tutti le mosse e la logica stessa della politica, che a sua volta ha una specie di altro, un apprendista e pupillo, il giovane fresatore Dubois Maurice. Siamo al tempo dei Fronti popolari e perciò di un nuovo clima, più favorevole agli operai. Korda soppesa e studia freddamente la situazione, le chances di vittoria degli operai, l’estendersi dei loro successi. La sua parte ha all’inizio scarsissime possibilità di avere la meglio, e il poliziotto è ferito perché odia gli operai, non la «classe», ma la loro stessa carnale umanità, quelli che incontra per strada a Parigi, con qualche invidia per la loro fresca vitalità e allegra protervia giovanile, una sorta di gioia puerile tra le marce e le bandiere della nuova stagione politica. Ma poi, col passar del tempo, Korda, non impaurito, comincia a vedere una luce di uscita, il ritorno alla «normalità»: riacquista il sangue freddo di chi sa vivere con la morte, ed è disposto a dare la vita, di chi non ha mai avuto vita civile, passando dalla trincea alla caserma. Per il resto, ciò che è giusto – pensa – deve accadere.

Ma è proprio vero che Alphonse è in tutto perfetto? Maurice sente la voce, presumibilmente vera, che va a cercare ragazzini nel buio del cinema o in mezzo alle fronde dei giardinetti. Ne riporta sbigottimento e vergogna, dolore e rabbia. La prima e debole osservazione è: ‘son fatti suoi’; ma ben presto l’immagine disgustosa, che non ha strumenti per comprendere («può darsi che Alphonse guarisca da questa malattia se affidato a cure mediche»), torna ad assillarlo. Un abboccamento tra i due, il maestro e l’apprendista, si risolve nell’aggressiva e infamante accusa che sta lì lì per esser pronunciata, e nella muta difesa dell’andar via senza parola: un congedo definitivo che Maurice non riesce più a revocare. Alphonse dilegua abbandonando il campo, ma Korda, coerente con la sua vita, ritrova sé stesso nell’atto di dare, con l’arma in mano, il segnale dell’attacco agli asserragliati della fabbrica, mentre Maurice non riesce nemmeno a dare l’allarme ai suoi dell’attacco imminente. Bruno, come pure è naturale nella pena di una sconfitta, spesso è più severo con la parte sua che non con quella avversa, salvo la sua grande e infinita pietas che egli sa suscitare per entrambi i protagonisti e che nasce dalla volontà di andar oltre gli strati d’apparenza e d’appartenenza, nel punto profondo dove, oltre l’immediatezza, vince la voce di partecipazione alla sofferenza altrui.

Tanto più viva è questa così sentita commemorazione e commozione, in quanto la speranza, forse per le troppe storie lette e vissute su se stesso, non è affatto un sicuro e garantito sentimento per Bruno, non ha avanti a sé un immediato futuro, né costituisce immancabile porto, rifugiandosi piuttosto in piccoli particolari come la commozione di Korda per un’ingenua e paffuta Madonna di una chiesetta di campagna, o, per Alphonse, nella capacità sollecita e cordiale di pensare agli altri e agli uomini, nell’affetto con cui impartisce i suoi insegnamenti a Maurice. Infinita e necessaria è la pietas di Bruno per i suoi personaggi, specie per quelli che nulla hanno avuto dalla vita, per i diseredati costretti a misurarsi con gli ambienti più difficili e pericolosi. Ma la pietà rischierebbe di risultare insulsa e mortificante se fosse solo un sentimento spontaneo, che avvolge nella sua immediatezza ogni cosa. In Bruno la pietas non nasce da un originario emozione, ma dalla precisa volontà di capire, non si colloca alle origini istintive, ma a conclusione di una sottile e fredda analisi, sicché ognuno ha diritto alla sua pietà, specie chi sta dalla parte ingiusta e atroce della storia. La pietà, nutrita di ragione, non è affatto cieca dinanzi alla verità o alla miseria collettiva, al giudizio morale, politico e storico, che resta lì invalicabile, fuori di ogni perdono e compassione soggettiva, oggetto di comprensione che non assolve. Ma c’è un fondo d’umanità che residua ogni più feroce atto, ogni travagliata psicologia e fa guardare avanti. Forse è vero, come è stato scritto, che a salvarci sarà solo la «carità», che è un altro nome della pietà: un’antica virtù di cui il bel libro di Bruno abbonda

Abstract

Mario Reale recensisce e discute il libro di:

Bruno Tobia, La Visita e altri racconti dagli anni Trenta, Gemma Edizioni 2024, prefazione di Vittorio Vidotto.

Seppur leggibile da molte prospettive, Mario Reale sceglie di recensire e discutere La Visita soprattutto alla luce di questi due temi: 1) Il bello e l’arte; 2) Il fascismo tra politica e storia.

1) Bruno possiede uno straordinario sguardo pittorico e fotografico, che ricorda l’œil vivant e il Nouveau romanfrancesi nella letteratura, nella filosofia e nel cinema della seconda metà del secolo scorso. Ciò vuol dire che è dotato di uno sguardo «intenzionato a…», come si diceva in ambito fenomenologico, che scruta, «prima di ogni riflessione», i pur minimi aspetti della realtà, soprattutto le cose, le vie e gli scorci di città. La riproduzione fotografica delle arti figurative, innovativamente promossa da Pietro Toesca, esprime bene questa situazione dell’occhio che fissa e per tutti trattiene significati. Toesca dalla cattedra illustra la singolare figura e postura di Giuda nel Cenacolo di Santa Croce di Taddeo Gaddi, ma è l’intera narrativa di Bruno che, con particolare efficacia ne «Il censore», si sofferma volentieri, su condizioni e figure che hanno a loro centro ambiguità, equivocità e doppiezza. Tuttavia, l’œil à part entière di Bruno è lontano da ogni esclusivismo e ideologismo antinarrativo e oggettivistico; alla fermezza dello sguardo sulle cose s’accompagna anche una sym-patheia, una viva partecipazione agli uomini e alle loro vicende, di cui gli oggetti sono allora lo sfondo e l’Umwelt.

2) Del fascismo mi pare che Bruno cerchi di cogliere una particolare natura, già visibile nella differenza dal nazismo, che è invece un fenomeno tutto finalizzato alla guerra «totale» dei signori. Pur sempre vicino a molteplici conflitti, attraversato da essi fin dalla sua nascita dalla macelleria della Grande Guerra, il fascismo mi pare conservi il suo carattere differenziale dal nazismo, aprendosi perciò a un qualche margine di positività. Naturalmente i tempi sono qui essenziali, e sembrano coincidere con l’età che è stata detta del «consenso», tra il 1929 e il 1936, quando il fascismo diventerà subalterna appendice al nazismo. In realtà la crisi si apre ogni volta che il fascismo si separa da un certo compito di promozione sociale e politica, di protezione dei ceti fino ad allora esclusi dalla storia e persino dalla «civiltà». Ancora ne «La Visita», le straordinarie misure di sicurezza, che la visita al museo di Hitler e Mussolini mette in atto, rompono vite «rovinosamente», spezzano destini e legami.

Se il lettore pensa che, proprio oggi, col carattere dei nostri governanti, questo ragionamento è intempestivo e troppo cedevole verso chi è al potere, si deve rispondere che conviene giocare una resistenza su tutti i registri, dicendo per esempio che il pressapochismo e la dilettantesca boria di chi ci governa impediscono persino di poter parlare ragionevolmente di fascismo, tutto essendo omologato in un sommario, astioso e vendicativo rancore.

Per capire cosa s’intende per storia in cui il fascismo riacquista una qualche dignità, conviene forse leggere le belle e intriganti Lezioni sul fascismo del 1935 di Palmiro Togliatti, con il rappel ai fascisti: «noi non siamo vostri nemici, vostri avversari»; siamo noi che non siamo riusciti a capire le «cause sociali» su cui vi fondate, le «organizzazioni collaterali» che avete costruito, fossero pur solo le colonie estive e i dopo lavoro.

Il rapporto di Bruno con il fascismo è certo complesso, rispondente alla sua vocazione e alla sua competenza, ma la linea che lo vede anche come difficile occasione è limpida e coraggiosa, capace di aprire un discorso nuovo e complesso, seppur disagevole, e sempre al limite di vite che, come nell’ultimo racconto «Vittorio», si «frantumano rovinosamente». Se nel complesso racconto «Parigi 1937» il giudizio sulle vite parallele dei due (o tre) protagonisti sembra alla fine più favorevole al poliziotto che conosce solo le caserme e le trincee, piuttosto che all’abile leader, sindacale e politico, è perché la raffrenata pietas di Bruno, al di là del giudizio storico e politico che sta lì immutabile, abbraccia veramente tutti e ognuno a suo modo.

* È l’intervento allargato della presentazione, fatta con Elisabetta Rasy, del libro nella libreria di via Panisperna il 7 maggio 2024).