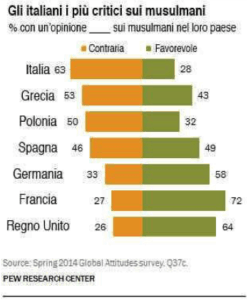

Nell’attuale contesto politico-sociale in cui troppo spesso si inneggia a presunte guerre di religione o a scontri di civiltà, in cui islam radicale sembra minacciare il secolarismo occidentale e in cui si rafforzano pericolosi meccanismi di difesa delle singole identità culturali, appare doveroso soffermarsi a riflettere su quello che è il significato di parole entrate ormai nel linguaggio quotidiano il cui senso troppo spesso è dato più da un “comune sentire” che da una corretta valutazione. Evidentemente occorre mettere da parte l’impulso, l’emozione e il sentimento e riscoprire quell’atteggiamento razionale tipico dell’umanesimo occidentale. Il “sentimento”, declinandosi spesso in paura, inquietudine e angoscia, non favorisce la lucidità del pensiero non consentendo in definitiva di delineare soluzioni ragionevoli. L’intento è, come sostiene il filosofo francese Michel Onfray, quello di recuperare lo spirito di Spinoza e del suo illuminismo, tornando a guardare ai fainòmenon al di fuori di ogni passione “sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori”, con il solo intento di “comprendere”2. Bisogna, dunque, spogliarsi dei facili pregiudizi e delle interpretazioni confezionate del mondo per sperare di (ri)trovare un dialogo con quel mondo musulmano che abita in parte quello stesso bacino mediterraneo dove l’Italia si affaccia per la sua quasi interezza.

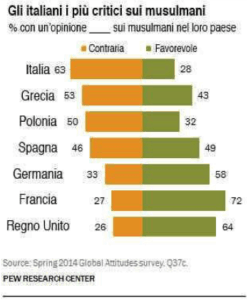

Fonte: https://ilpost.it/2014/05/14/europa-minoranze -rom-ebrei-musulmani/

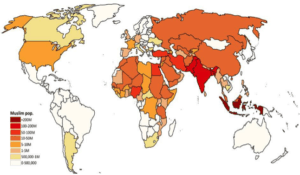

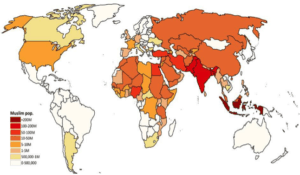

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country 1

Questa piccola guida per principianti non ha certamente la pretesa di essere un lavoro esaustivo o enciclopedico: lo scopo perseguito è semplicemente quello di fornire al lettore una sorta di bussola per orientarsi, quantomeno nei primi passi, nel complesso mondo arabo-musulmano. Il tema sarà affrontato in maniera perlopiù schematica tramite una divisione dell’indagine in tre macro-aree concettuali: il primo spazio che andremo ad esplorare sarà quello geografico, passeremo poi a quello religioso e infine ci concentreremo su quello spazio che potremmo definire “politico-sociale”.

- Spazio geografico: il mondo arabo e altri mondi

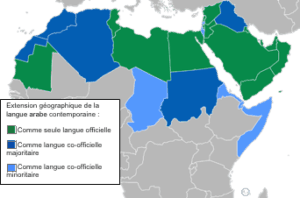

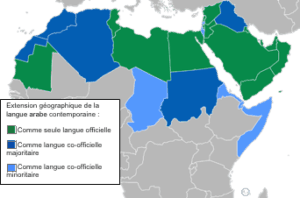

Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_arabe#/media/File:Arabic_speaking_world.svg

Sull’etimologia del termine arabo si continua ancora oggi a discutere; tradizionalmente i lessicografi arabi hanno sempre dato alla radice ‘rb il senso di «nomade», «beduino», «pastore» «abitante delle tende». Soltanto a partire dalla fine del III secolo a.C. il termine ha cominciato ad identificare una lingua; ed è proprio questo il senso del termine oggi: è arabo colui che parla la lingua araba. Per paesi arabi (o mondo arabo) si intendono dunque quei paesi la cui lingua ufficiale maggioritaria è l’arabo e che sono abitati in maggioranza da arabi, intendendo questo dato in chiave “etnica”. Questi paesi sono localizzati nel Medio Oriente, nel Nord Africa, in parte nel deserto del Sahara e nel Corno d’Africa. Il mondo arabo non va assolutamente confuso con “il mondo musulmano”, cioè con quei paesi a maggioranza musulmana.

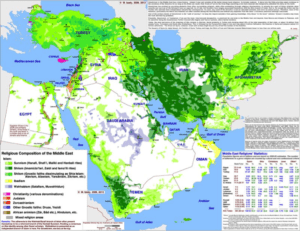

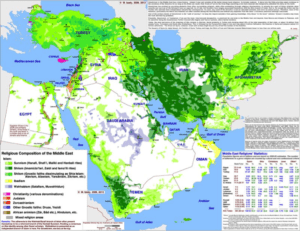

Fonte: http://www.languagesoftheworld.info/uncategorized/christians-middle-east-problems- prospects.html

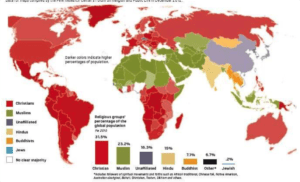

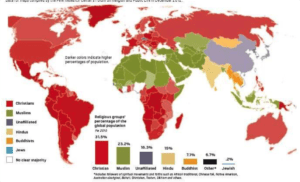

La distinzione, molto spesso fonte di errore, è fondamentale sia perché alcuni paesi e territori arabi comprendono significative minoranze cristiane o di altre religioni, sia perché solo il 25% circa dei musulmani è costituito da arabi, dato che ci sono numerosi paesi a netta maggioranza musulmana (solo per citarne alcuni, Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Malesia, Indonesia o Kirghizistan) che non sono certamente arabi.

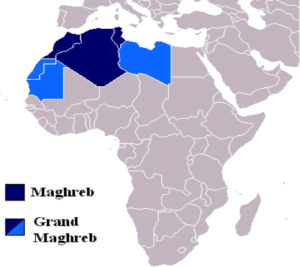

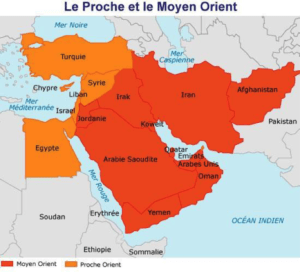

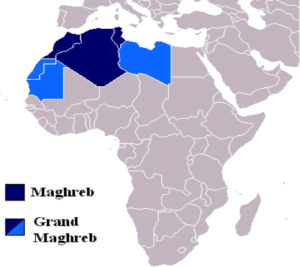

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Maghreb

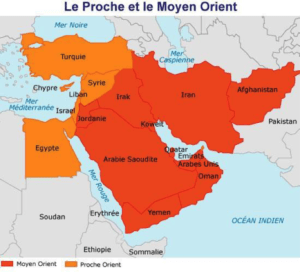

All’interno di questo spazio geografico che abbiamo definito mondo arabo possiamo identificare altri diversi spazi geografici e soprattutto geopolitici. Facendo riferimento alla distinzione presente lessicalmente nella lingua araba, l’espressione Maghreb, dall’arabo al-Maghrib. «Terra d’Occidente», «luogo del tramonto», viene usata per identificare i paesi arabi nordafricani a ovest dell’Egitto, con esclusione di quest’ultimo. Nella regione del Maghreb la religione prevalente è quella islamica e la popolazione è formata principalmente da arabi e berberi. Al Maghreb si contrappone il Mashreq o Mashriq, dall’arabo al-Mashriq «Terra d’Oriente», «est» o anche «luogo dell’alba»; l’espressione viene utilizzata per fare riferimento ai paesi arabi che si trovano ad est dell’Egitto e a nord rispetto alla penisola arabica.  Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).

Fonte: http://www.maxicours.com/se/fiche/7/2/411772.html

La generale confusione che regna sull’uso e sul significato delle parole è emersa chiaramente in seguito a quelle che sono state definite dalla stampa Primavere arabe: le definizioni mondo arabo, mondo islamico/musulmano, Medio Oriente hanno cominciato a sovrapporsi così da diventare ciascuno sinonimo dell’altro. Ogni definizione però lavorando su piani diversi, porta con sé un bagaglio concettuale differente rispetto agli altri termini; sovrapporre fattispecie differenti ci costringe ad una semplificazione concettuale tale da non rappresentare più la complessità del reale. Il Medio Oriente comprende infatti stati come Israele, la Turchia o l’Iran che non sono certamente stati arabi; del resto, Medio Oriente non è neanche sinonimo di mondo musulmano dato che comprende paesi come Israele o il Libano, paese multiconfessionale per eccellenza, così come altri stati con importanti minoranze non musulmane e non comprende invece paesi a maggioranza musulmana più popolosi, come l’Indonesia e il Pakistan. In questo senso il fatto che l’Indonesia sia il paese con la maggiore popolazione musulmana dovrebbe portarci alla conclusione che il centro di gravità della religione islamica probabilmente è attualmente molto più lontano rispetto a quel mondo arabo-musulmano del Vicino e Medio Oriente in cui siamo abituati a collocare naturalmente l’Islam.

In Italia, poi, la confusione è probabilmente più accentuata a causa della particolare collocazione del paese. Anche nella Penisola l’espressione Medio Oriente è indubbiamente la più utilizzata, intendendola chiaramente come onnicomprensiva di tutti quei paesi che vanno quantomeno dall’Egitto fino all’Afghanistan. Da un lato, la mancanza di un’adeguata e soprattutto nostra categorizzazione geopolitica ci riporta ad un passato coloniale italiano ben diverso da quello britannico o francese; d’altro canto, l’adozione pedissequa della tradizione linguistica anglofona è derivata da una costante inadeguata consapevolezza del ruolo dell’Italia nel contesto geografico in cui si colloca. Se per i britannici o gli americani esiste un Vicino Oriente solo in termini geopolitici per l’Italia esiste un Vicino Oriente anche e soprattutto in termini geografici: il nostro paese si colloca, infatti, per quasi tutta la sua interezza nel bacino del Mediterraneo e quel Vicino Oriente ormai desueto nella tradizione anglosassone per noi continua naturalmente ad essere il mondo più prossimo con cui confrontarci. L’aggettivo medio, ormai costantemente preferito a vicino, sembra voler allontanare anche tramite le parole quel mondo che rappresenta la sponda sud della nostra stessa civiltà mediterranea. Il nome che si dà alle cose spesso nasconde dietro di se ciò che pensiamo di loro: riscoprire il termine Vicino Oriente per quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in primis l’Italia, probabilmente significherebbe cominciare ad assumere una nuova prospettiva che possa avvicinare di nuovo un mondo con il quale da secoli esistono scambi e rapporti di ogni tipo.

- Spazio religioso: il variegato e multiforme mondo islamico

Fonte: http://www.pressreader.com/usa/daily-times-primos-pa/20170115/282269550093205

Come abbiamo visto l’espressione Mondo arabo non è sovrapponibile a quella di mondo musulmano; quest’ultimo fa, infatti, riferimento al dato religioso comprendendo dunque quei paesi dove l’Islam è maggioritario. La parola musulmano deriva dalla radice derivata araba aslama e significa «sottomesso/devoto a Dio». Dopo il cristianesimo, l’Islam è la seconda religione, professata dal 23% della popolazione mondiale, con un tasso di crescita particolarmente significativo.

Il rapporto tra l’Islam e le altre due religione monoteiste è strutturato tramite l’istituto del dhimma, il patto di protezione. I dhimmi, in arabo «i protetti», sono coloro che appartengono ai “popoli del Libro” (ebrei, cristiani e zoroastriani), autorizzati a restare nelle terre in cui governava la legge islamica con il beneficio di praticarvi il proprio culto e di gestire secondo il proprio diritto gli affari privati. Ai dhimmi veniva garantita la sicurezza personale, una certa autonomia e la certezza della proprietà; in cambio di questi specifici riconoscimenti cristiani ed ebrei dovevano però rispettare alcuni obblighi tra i quali il principale era quello del pagamento di un’imposta specifica. Sebbene cristiani ed ebrei fossero considerati inferiori dai musulmani, mai in termini di paura o di odio razziale quanto piuttosto semplicemente in termini di inferiorità dovuta all’irrazionale scelta di aderire ad un messaggio religioso inferiore rispetto a quello musulmano, Bernand Lewis nota che sotto molti aspetti la loro posizione era “molto più facile di quella dei non cristiani o anche dei cristiani eretici nell’Europa medievale”4. La stessa annotazione è stata fatta da molti storici ottomanisti con riferimento alla tolleranza religiosa che per molti secoli aveva contraddistinto l’Impero Ottomano, turco-musulmano sunnita, rispetto all’intolleranza religiosa tipica del continente europeo nel medesimo periodo. Quando nel XIX secolo l’Impero cominciò a percepire sempre più le spinte autonomiste al suo interno, si avviò un periodo di riorganizzazione dell’Impero, noto con il nome di Tanzimat, «riforme» in turco-ottomano, che mirava ad una modernizzazione dell’impero che si inscrivesse nel solco del modello europeo di stato moderno. I sultani riformatori speravano in questo modo di frenare le spinte autonomiste delle molteplici etnie che componevano l’Impero tramite un processo di integrazione che si spingesse fino all’uguaglianza tra comunità musulmane e turche e comunità non-musulmane e non-turche, cioè le comunità che fino a quel momento erano state considerate come dhimmi. Con l’editto imperiale di Gülhane del 3 novembre 1839 si garantì a cristiani ed ebrei il loro diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza personale, al rispetto della loro dignità umana e alla conservazione dei propri beni; con un secondo editto del 18 febbraio del 1856, conosciuto con il nome di Hatt-i Hümâyun, si consacrò l’esistenza ufficiale delle comunità cristiane, dotate di loro prerogative e competenze e poste sullo stesso piano, secondo un rapporto di uguaglianza, con la umma (comunità di fedeli, comunità di musulmani; ha valenza puramente religiosa senza sfumature culturali, etniche o linguistiche). Infine con la Costituzione del 1876, la proclamazione della quale segnò non a caso la fine del periodo delle riforme, si proclamò per la prima volta nell’Islam, l’uguaglianza civile delle comunità non musulmane con quelle musulmane.

Il Libro sacro dell’Islam è il Corano, dalla radice qr‘, «recitare salmodiando». Esso si compone di 114 capitoli, chiamati sure, divisi a loro volta in 6.236 versetti. Le sure si dividono in sure meccane e sure medinesi, in riferimento al periodo in cui esse sono state rivelate da Allah a Maometto. Le prime, le sure meccane, sono quelle rivelate prima dell’egira, il trasferimento cioè di Maometto e dei primi fedeli musulmani da Mecca alla città-oasi di Yathrib, la quale sarà poi rinominata Medina. Le sure meccane sono quelle legate maggiormente agli aspetti religiosi, etici e mistici dell’Islam. Quelle medinesini, rivelate cioè nel periodo in cui il Profeta era a capo della neonata comunità islamica di Yathrib, sono invece più lunghe e dal senso più “politico”, concentrandosi soprattutto sugli aspetti pratici della vita in comunità. Inizialmente affidate alla memoria dei primi seguaci, le rivelazioni coraniche vennero fissate su carta soltanto dopo la morte di Maometto, durante il califfato di ῾Othmān (644-656), nel tentativo di porre fine alle diverse letture e interpretazioni che ne venivano fatte, letture spesso caratterizzate anche da una certa tendenziosità e faziosità.

Il testo coranico è la principale fonte della legge islamica o Sharī‘a, vale a dire l’insieme delle regole rivelate da Dio a Maometto, che si applicano alla vita sociale e religiosa dei musulmani all’interno della comunità. In realtà la sharī‘a può essere intesa secondo due diverse accezioni; ad essa può darsi un’accezione più spirituale, nel senso cioè di Legge di Dio, una sorta di codice di condotta morale ed etica, e una più pragmatica intesa proprio come fondamento del diritto positivo islamico. Sebbene in molti Stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come base per la creazione del diritto positivo interno, nell’Islam delle origini e per molti studiosi attuali essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo. Del resto, non tutto il testo coranico è fonte di sharī‘a, bensì soltanto 190 versetti sui 6.236 di cui si compone. Altra fonte della legge islamica è la Sunna, in arabo «consuetudine», «modo abituale di comportarsi», «tradizione», cioè la raccolta dei detti e dei fatti del profeta Maometto. Il comportamento assunto da Maometto nelle varie circostanze della vita ha valore di norma per i credenti ed è proposta come esempio da imitare e come chiave interpretativa per la liceità o meno di fattispecie non previste espressamente dal Corano. In questo senso è assolutamente fondamentale il rapporto che viene a crearsi tra Corano e Sunna soprattutto per quanto concerne l’interpretazione attuale del Testo Sacro. Le sfide che oggi l’Islam si trova a dover affrontare sono quelle tipiche di altre religioni: la convivenza e il bilanciamento tra la sfera puramente privata e interiore della religione e la sua dimensione “sociale” e “politica”; la riconsiderazione di quegli aspetti religiosi che meno riescono a sposarsi con la modernità e la rivalutazione del processo interpretativo dei Testi Sacri con una particolare attenzione al conseguente pericolo che talune interpretazioni possano essere “politicizzate”. Ogni frase, ogni parola, ogni concetto ha una serie infinita di possibili letture: pensiamo al nuovo Testamento o anche alla filosofia occidentale e a come alcuni filosofi siano stati così profondamente strumentalizzati da divenire addirittura, contro ogni logica, la base filosofica dell’ideologia nazista. Inoltre non bisogna mai dimenticare che accanto al percorso religioso deve esserci un parallelo sviluppo filosofico: l’Occidente non sarebbe il mondo che oggi conosciamo se non avessimo avuto pensatori come Cartesio, Erasmo, de Montaigne, Voltaire, Rousseau, Nietzsche, ecc., o momenti di rottura, anche violenti, come la Rivoluzione francese o quella americana.

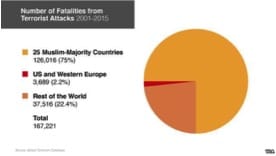

Fonte: http://france-fraternites.org/90-victimes-de-daech-civils-musulmans/

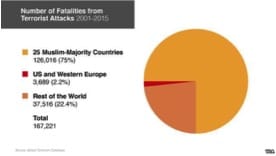

Accanto a queste brevi considerazioni occorre poi fare un’ultima importante considerazione. Al contrario di quello che si tende a credere e che troppo spesso emerge dalla stampa, l’Islām non è in alcun modo un blocco monolitico, omogeneo ed unito. Il discorso non è in alcun modo puramente teorico se si considera che dal 2001 al 2015, su 167.221 vittime di attacchi terroristici nel mondo, il 98% (circa 163.532) delle vittime non erano su suolo Europeo o statunitense e che tra tutte le vittime di terrorismo il 75% viveva in uno dei 25 paesi a maggioranza musulmana. Certamente non tutte le vittime erano musulmane, essendo state colpite anche molte minoranze (cristiani, ebrei e Yazidi in particolare) ma in ogni caso la maggioranza delle vittime era musulmana.

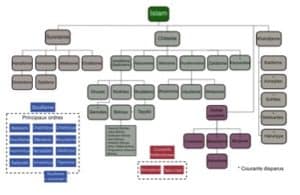

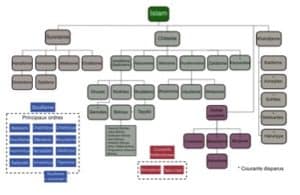

Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam

La principale e fondamentale divisione all’interno dell’Islam è quella tra Sunnismo e Sciismo; ma questa divisione non è che la prima ramificazione di una lunga serie di dottrine, correnti, divisioni in cui ciascuno ha proposto la propria interpretazione del Corano e della Sunna e che pertanto disegnano un quadro molto più complesso e di difficile gestione rispetto a quello che comunemente emerge agli occhi del grande pubblico. Per quanto la rivelazione coranica abbia unito angoli del mondo così lontani, un millenario processo di diversificazione e adattamento culturale ha dato luogo a un fenomeno religioso che spesso ha mantenuto soltanto una superficie di somiglianza di credenze e pratiche.

Bisogna dunque essere assolutamente consapevoli del fatto che la riduzione ad un’unità semplificate è il maggiore pericolo che si corre in un mondo religioso così variegato e complesso come quello musulmano.

Fonte: http://www.limesonline.com/gli-islam-nel-mondo/44323

- Spazio politico-sociale: il linguaggio dei cliché

È proprio l’aspetto politico-sociale a sollevare i maggiori interrogativi e probabilmente le maggiori semplificazioni. Dall’islam politico all’Islam fondamentalista, integralista, al fanatismo islamico e quindi al terrorismo il salto è stato relativamente breve ed è stato fatto spesso mischiando concetti, travisando il senso e creando innaturali generalizzazioni. Certamente la semplificazione è stata una conseguenza naturale della complessità: il rapporto tra l’Islam e lo spazio politico-sociale è un rapporto complesso e difficile sia da descrivere che da interpretare; esso soprattutto è caratterizzato da una grande varietà di pensieri e talvolta di pregiudizi che rendono difficile procedere ad un dibattito onesto sulla questione. Inoltre lo spazio politico-sociale è sicuramente quello maggiormente influenzabile, dalle epoche storiche, dai luoghi in cui si sviluppa il dibattito e soprattutto dall’approccio all’Islam che si ha nei singoli paesi.

La prima precisazione terminologica doverosa riguarda l’ormai inflazionato aggettivo islamista. Se per lungo tempo il termine islamista ha fatto riferimento a “colui che studia quanto correlato all’Islām”, negli ultimi anni l’aggettivo “islamista” ha cominciato ad essere sinonimo di Islām politico, di Islām radicale e, per analogia giornalistica, di terrorista. In questo senso, Massimo Campanini suggerisce dunque di lasciare alla parola “islamista” l’ormai evidente connotazione politica e di riprendere il termine islamologo per indicare lo studioso dell’Islām. Da questa prima e fondamentale precisazione scaturisce l’esigenza di definire cosa intendiamo per fondamentalismo, integralismo e infine Islām politico. Le parole fondamentalismo e integralismo sono applicabili a tutte le religioni: esse non solo non sono nate con riferimento all’Islām ma anzi sono nate proprio nell’ambito del cristianesimo. L’integralismo, parola comparsa per la prima volta in Francia all’interno dell’universo cattolico, è una concezione in base alla quale la società, la politica e la cultura devono essere integralmente modellate e assoggettate alle norme religiose. Per questo gli integralisti rifiutano qualsivoglia concezione laica del pensiero, della scienze e della politica e considerano la religione non come una circostanza individuale e personale ma come la sola visione del mondo possibile ad ogni livello dell’esistenza. Movimenti integralisti sono ancora oggi presenti in tutte le grandi religioni monoteiste; la loro azione si è accentuata soprattutto in seguito al processi di modernizzazione e secolarizzazione vissuti dall’Occidente negli ultimi decenni del XX secolo dai quali è spesso scaturito un progressivo abbandono delle pratiche religiose tradizionali. Il termine fondamentalismo, invece, è stato utilizzato per la prima volta dai sociologi anglosassoni per indicare una corrente religiosa che si sviluppò negli Stati Uniti fra Otto e Novecento all’interno della chiesa protestante battista. I “fondamentalisti” affermavano che il testo biblico andasse letto e interpretato in senso letterale; arrivavano a negare la validità delle ricerche storiche, filologiche e archeologiche sui rapporti fra la realtà e il testo sacro, così come le teorie darwiniane sull’origine dell’uomo e sulla sua evoluzione della specie poiché in evidente contraddizione con il racconto della creazione del mondo fatto nella Genesi.

Nel tempo, le parole integralismo e fondamentalismo, applicate alle religioni, hanno assunto una connotazione negativa collegandosi sempre più indissolubilmente nell’immaginario collettivo al fanatismo e alla violenza. Oggi poi quelle stesse parole hanno quasi completamente abbandonato il variegato universo religioso per caratterizzare esclusivamente la religione islamica e il mondo arabo (quest’ultima affermazione è in realtà una contraddizione in termini poiché come abbiamo visto il mondo arabo non è qualificato tale in base a parametri religiosi, mentre i concetti di integralismo, fondamentalismo e fanatismo hanno una base dogmatica). È importante evidenziare in questo senso che le dottrine fondamentaliste o integraliste nate in ambito musulmano da un lato non sono condivise da tutti i musulmani e, dall’altro, quelle stesse dottrine non sfociano sempre e necessariamente in forme di fanatismo votate alla violenza.

Al termine integralismo si ricollega quello di islamismo o Islām politico. Mentre l’Islam è una religione, il termine islamismo rimanda ad un insieme di ideologie che ritengono che l’Islam debba guidare la vita sociale e politica così come la vita individuale del credente. Si tratta dunque di una concezione essenzialmente politica dell’Islam tramite la quale si rivendica il valore pubblico- governativo dei precetti presenti nel Corano e nella Sunna. La dottrina politica islamica pur derivando logicamente dal messaggio religioso non ne costituisce un corollario imprescindibile. Certamente esiste un collegamento fra le due sfere in quanto come abbiamo visto una certa dimensione politica è parte integrante dell’Islam fin delle origini e il Corano contiene esplicitamente norme volte a regolare la vita civile e politica della comunità musulmana. Per questa ragione, probabilmente, movimenti integralisti e politici si sono sviluppati più facilmente in seno alla umma piuttosto che in altri contesti religiosi. Eppure la varietà di posizioni politiche all’interno del variegato mondo musulmano esprime meglio di qualsiasi altra affermazione l’impossibilità di associare inderogabilmente una specifica lettura dell’islam politico all’islam in quanto religione.

Se il comune denominatore è quello di legare l’aspetto religioso a quello politico, all’interno dell’islam politico esistono una serie di diverse ideologie, di visioni dell’Islam, di un ideale Stato islamico e dell’ordine morale, pubblico e politico, tali da rendere pericoloso il riferimento ad un’unica categoria. L’islam politico è un fenomeno complesso e difficile sia da descrivere sia da interpretare, poiché il termine racchiude una gran varietà di pensieri e di modalità di azione che variano non solo da gruppo a gruppo ma anche all’interno dello stesso gruppo a seconda delle diverse epoche e dei diversi luoghi. La definizione di islam politico, per di più, si concentra soltanto sullo scopo, delineandolo in maniera unitaria senza alcuna considerazione per le innumerevoli sfumature, ma nulla dice con riferimento ai mezzi adottati per raggiungere lo scopo politico. Da questa difficoltà di definire univocamente un concetto che è fortemente sfaccettato derivano le maggiori ambiguità politico-diplomatiche. All’interno di questa macrocategoria dell’islam politico si finisce così per ricomprendere alcuni dei regimi esistenti nei paesi arabi, gruppi pacifici, così come gruppi violenti e terroristici, il tutto senza alcuna attenzione per le differenze ma con il solo obiettivo di standardizzare la nostra comprensione riducendo tutto in categorie standardizzate.

Proprio a partire da queste ambiguità e dalla consueta lettura semplicistica della realtà, l’Islam politico, il fondamentalismo e l’integralismo sono diventati sinonimi di Islam radicale, quanto meno nei suoi mezzi, cioè l’Islam che ricorre alla violenza e al terrore e che sta sfidando l’occidente cristiano con “la sua jihad”. La parola Jihad, dalla radice araba ǧhd, significa, correttamente, «sforzo volto ad uno scopo». La caratterizzazione femminile che ha assunto nella lingua italiana, la jihad, deriva da una traduzione ideologizzata impropria che ne è stata fatta: il termine jihad è infatti ormai naturalmente tradotto come “guerra santa”. Nella lingua araba, invece, il termine si presenta altamente complesso tanto da poter essere oggetto di una serie innumerevole di interpretazioni. Si può dire che nella tradizione musulmana (per il jihad non si fa tanto riferimento al testo coranico quanto ad un hadith, un racconto sulla vita del Profeta) il concetto di jihad ha quantomeno due diverse sfumature: si differenzia, infatti, tra il grande jihad (o jihad superiore) e il piccolo jihad (o jihad inferiore). Il primo è inteso come lo forzo che il credente deve compiere per migliorare se stesso, la propria comprensione dei testi sacri, per divenire un musulmano migliore e per purificarsi contrastando le pulsioni passionali dell’io umano; il secondo è invece inteso come la lotta per preservare l’Islam e facilitare la sua diffusione, sforzo che soltanto in alcuni casi limite può essere inteso come sforzo militare, il quale sarebbe comunque prima di tutto inteso in termini difensivi. Lo spettro di significati che può assumere il termine jihad è dunque molto ampio ma l’uso politicizzato del termine in quel quadro generale di scontro di civiltà citato all’inizio ha fatto sì che esso sia ormai diventato sinonimo di guerra santa contro gli infedeli e strumento armato per la diffusione dell’Islam.

Conclusione

La questione terminologica non è cosa di poco conto o mero esercizio di erudizione da confinare nelle aule universitarie: prima di tutto, definire correttamente i vari concetti fornisce degli spunti su cui riflettere, in un mondo in cui alla riflessione è dedicato sempre meno tempo e che trova nelle etichette, per loro stessa definizione generiche, uno dei principali strumenti di lavoro. Ma soprattutto, definire correttamente i concetti permette di non cadere in alcune delle trappole più frequenti nell’attuale mondo della dis-informazione. La riduzione della realtà a semplici cliché, parole codificate semplicistiche, non è soltanto scientificamente scorretto quanto molto più spesso “politicamente pericoloso”. Come ha egregiamente scritto uno dei principali narratori della guerra in Libano tra il 1975 e il 1990, il giornalista Robert Fisk:

Si presume che la lingua debba esprimere i pensieri, liberare le idee, renderci liberi. […] La lingua dei cliché non ci aiutava a liberare la mente. Le parole ci imprigionavano. Quelle parole erano doppiamente pericolose perchè uccidevano anche la verità. Non la verità in senso assoluto, quell’obiettivo irraggiungibile che i giornalisti inseguono a loro rischio o pericolo. […] Quegli stereotipi collaboravano però attivamente a creare pregiudizi politici.5

Ed è proprio questo il pericolo maggiore: ridurre la realtà ad una serie imperturbabile di cliché, di etichette e di “verità” e consegnare a ciascuna di queste etichette una sfumatura politica che ci fa schierare in automatico dalla parte del “bene” o dalla parte del “male” in quelle categorie di “amico- nemico” di schmittiana evocazione. L’impossibilità di ridurre tutto quanto attiene alle scienze umane in poche e sempre valide “leggi”, è tanto più vera quando ci si approccia ad un mondo così complesso, eterogeneo e con assiomi di partenza molto diversi da quelli tipicamente “occidentali”, quale è quello arabo-musulmano. L’Islām non è un blocco monolitico come troppo spesso si tende a credere e soprattutto non è riducibile ad una mera “compagine aggressiva”6; esso rappresenta un mondo estremamente variegato che si estende dall’Afghanistan ai Balcani, passando per la Turchia e arrivando fino all’Indonesia e alla Malesia; un mondo che oggi, tramite il naturale e irrefrenabile movimento delle popolazioni, arricchisce e complica sempre più anche il quadro politico e valoriale europeo.

Principali riferimenti bibliografici

BAUSANI A., L’Islam. Una religione, un’etica, una prassi politica, Garzanti, Milano, 1980 BRANCA P., I musulmani, Il Mulino, Bologna, 2000

- Introduzione all’Islam, Paoline, Milano, 1995

CAMPANINI M., Quale Islām? Jihadismo, radicalismo, riformismo, Editrice la Scuola, Brescia, 2015

- Il pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2005

- Il Corano e la sua interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 2004

- Islam e politica, Il Mulino, Bologna, 1999

DEFAY A., Géopolitique du Proche-Orient, Presses Universitaires de France – PUF, Paris, 2013 DI NOLA A. M., L’Islam, Laterza, Roma-Bari, 1999

ETIENNE B., L’Islamismo radicale, Rizzoli, Milano, 1988 FILORAMO G. (a cura di), Islām, GFL Editori, Roma-Bari, 2007 GABRIELI F., L’Islam nella storia, Dedalo, Bari, 1966

GOZZI G. (a cura di), Islam e democrazia, Il Mulino, Bologna, 1998 GUARDET L., Conoscere l’Islam, Ed. Paoline, Catania, 1959

GUAZZONE L., Introduzione al mondo arabo contemporaneo, La Sapienza orientale, Nuova Cultura, Roma 2007

- (a cura di), Il dilemma dell’Islam. Politica e movimenti islamisti nel mondo arabo contemporaneo, Franco Angeli, Milano, 1995

GUOLO R., L’Islam è compatibile con la democrazia? , La Terza, Roma-Bari, 2004 HITTI P., Storia degli Arabi, La Nuova Italia, Firenze, 1966

HOURANI A., Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni, Mondadori, Milano, 1998 KHATAMI M., Religione, libertà e democrazia, Laterza, Roma-Bari, 1999

LAROUI A., Islam e modernità, Marietti, Genova, 1992

LARROQUE ANNE-CLEMENTINE, Géopolitique des Islāmismes, Presses Universitaires de France, Paris, 2014 LEWIS B., Uno sguardo dal Medioriente, Di Renzo Editore, Roma, 1999

MERNISSI F., Islam e democrazia, Giunti gruppo editoriale, Firenze, 2002 MIQUEL A., L’Islam. Storia di una civiltà, SEI, Torino, 1973

NOJA S., L’Islam e il suo Corano, Oscar Mondadori, Milano, 1988 ONFRAY, M., Penser l’Islam, Grasset, Parigi, 2016

RAMADAN T., Maometto. Dall’islam di ieri all’islam di oggi, Einaudi, Torino, 2007 RIZZARDI G., Introduzione all’Islam, Queriniana, Brescia, 1992

RIZZITANO U., Storia degli arabi dall’epoca preislamica ad oggi, U. Manfredi, Palermo, 1971 ROGAN E., Gli arabi, Bompiani, Milano, 2016

SFEIR A., L’Islam contro l’Islam. L’interminabile guerra fra Sunniti e Sciiti, Ed-Enrico Damiani Editore, Brescia, 2013 VERCELLIN G., Jihad – l’Islam e la guerra, Dossier Giunti, Milano, 2001

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).

Nella tradizione geopolitica occidentale si utilizzano, invece, soprattutto le espressioni Medio, Vicino ed Estremo Oriente. Si tratta chiaramente di definizioni nate nell’ambito del pensiero eurocentrico del XIX secolo. Si trattava di creare una suddivisione “linguistica” che corrispondesse ad una ripartizione geopolitica di quell’immenso territorio che dalle coste del Marocco portava fino ai territori a est dell’India, partendo dalla centralità geografica e geopolitica del continente europeo. Le tre espressioni fanno riferimento soprattutto alla tradizione anglofona: nel periodo coloniale il Foreign Office e il Ministero delle Colonie britannici indicavano con l’espressione Near East quella parte del mondo, dal Marocco alla Turchia salendo fino ai Balcani, sottoposta al dominio imperiale ottomano. Con l’espressione Middle East, invece, si indicavo tutti quei territori che si estendevano tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico; infine il Far East arrivava a comprendere i paesi asiatici che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Nella seconda metà del XX secolo l’espressione anglofona Middle East ha cominciato, soprattutto negli ambienti militari britannici, ad essere utilizzata ricomprendendo idealmente anche ciò che fino a quel momento era considerato appartenente al Near East. Ancora oggi l’espressione maggiormente utilizzata è Middle East (nelle sue varianti linguistiche: Medio Oriente, Moyen-Orient, ecc.) creando una sempre maggiore confusione dovuta anche al fatto che non si tratta di spazi geografici perfettamente distinti e precisi, delineati da confini umani o fisici, quanto piuttosto di una “visione particolaristica” dello spazio geografico. Privi di frontiere naturali, di unità fisica o umana, gli spazi geografici del Vicino e del Medio Oriente hanno sostanzialmente finito per essere identificati a partire da e per il tramite degli interessi strategici della Potenze europee. Non è, infatti, casuale il fatto che, a partire dal secondo dopoguerra, si sia preferito il termine Medio Oriente rispetto a Vicino Oriente: la preferenza linguistica sottolineava proprio l’evoluzione degli interessi europei, il loro spostamento e il loro allargamento fino all’area del Golfo. Generalmente possiamo dire che con il termine Medio Oriente si fa oggi riferimento a quella regione geografica comprendente i territori che vanno dall’Asia occidentale, Iran e Afghanistan (per taluni anche Pakistan), fino al nord Africa comprendendo quantomeno l’Egitto (per la tradizione anglosassone, invece, si arriva ancora oggi fino al Marocco), passando per l’Asia europea, cioè la porzione di Turchia a ovest dello stretto del Bosforo, la Mezzaluna fertile, la Penisola arabica e il Golfo. Con l’espressione Vicino Oriente si intende, invece, l’Oriente più vicino, cioè l’Egitto, i paesi della Mezzaluna Fertile (Siria, Libano, Iraq, Giordania e Israele) e la Turchia (paese sempre di difficile categorizzazione per le diverse anime geografiche, storiche, politiche e culturali che lo caratterizzano).